概要

超教育協会は2025年6月12日、筑波大学教育推進部 教授の大庭 良介氏とデロイトトーマツグループ マネージングディレクターの吉田 圭造氏を招いて、「リカレント教育と日本発オンライン国際教育プラットフォーム『JV-Campus』の可能性」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、大庭氏と吉田氏が日本の高等教育の国際的な玄関口となるオンライン教育プラットフォーム「JV-Campus」の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「リカレント教育と日本発オンライン国際教育プラットフォーム『JV-Campus』の可能性」

■日時:2025年6月12日(木) 12時~12時55分

■講演:

・大庭 良介氏

筑波大学教育推進部 教授

・ 吉田 圭造氏

デロイトトーマツグループ マネージングディレクター

■ファシリテーター:

・石戸 奈々子

超教育協会理事長

大庭氏(▲写真1)と吉田氏(▲写真2)は、約30分の講演において、オンライン教育プラットフォーム「JV-Campus」について話した。主な講演内容は以下のとおり。

▲ 写真1・筑波大学教育推進部 教授

▲ 写真1・筑波大学教育推進部 教授

大庭 良介氏

▲ 写真2・デロイトトーマツグループ

▲ 写真2・デロイトトーマツグループ

マネージングディレクター

吉田 圭造氏

リカレント教育の重要性が高まる背景には高等教育機関の「価値の再定義」との関連がある

【吉田氏】

まず、リカレント教育についてお話します。

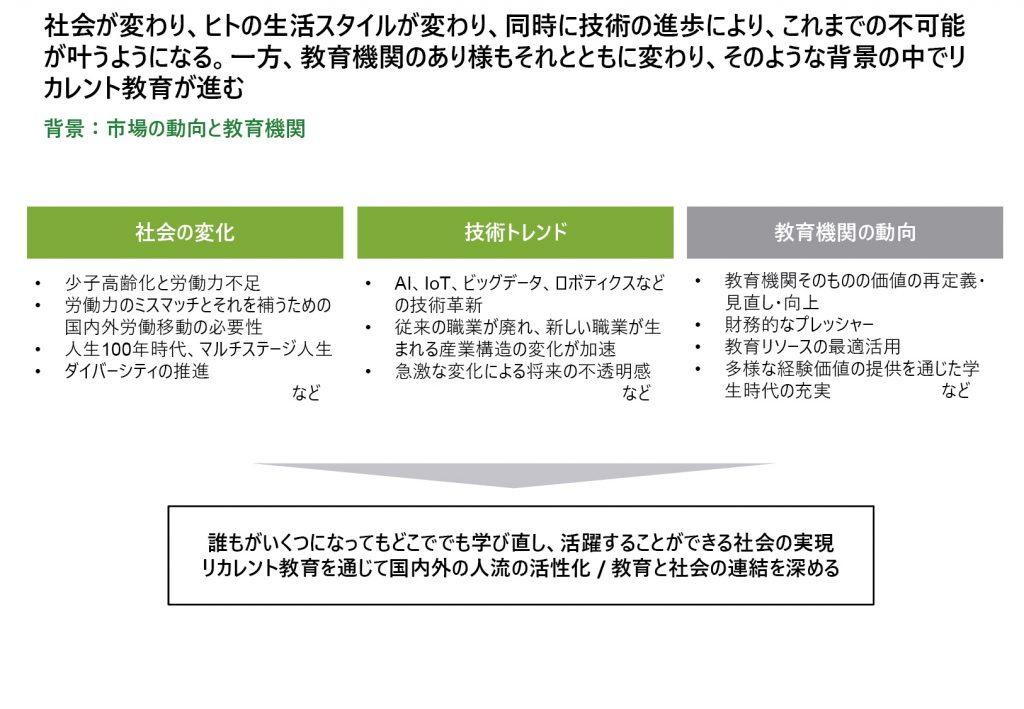

リカレント教育の重要性が高まっている背景には、社会変化があります。特に2016年にリンダ・グラットンの書籍「LIFE SHIFT」が国内でも出版されてから、「人生100年時代」が指摘され、学習・就労・引退を繰り返すマルチステージ型の生き方が注目されるようになりました。

一方では、少子化、それによる労働力不足、労働力のミスマッチといった問題も指摘され、疑義はあるものの国内では外国人労働者を積極的に受け入れるといった社会の変化も顕在化しています。また、技術トレンドでは、AIをはじめとした先端技術によるイノベーションが、以前よりも遥かにスピーディーに起きています。

このように社会が目まぐるしく変化している中にあって、教育機関にも変革が求められ、教育機関の価値の再定義や価値向上、新しい教育モデルへの転換が求められています。例えば、大学で学ぶ学生についても社会人を経験した人や、これまでは学生層としては見られてこなかった外国人なども含めて考えて、そうした人たちに向けて新たな教育サービスを展開する必要が出てきていると捉えています。全教育機関が統一的にサービス展開する必要はないものの、各機関の自らの機能を認識・設定し、展開することは高等教育マーケット全体のサステナビリティの観点でも重要です。

一方、そこには、教育リソースの最適活用の問題があります。教職員の質的・量的な問題だけでなく、限られた教育リソースをどう有効に活用していくのかが大切になります。

そこでリカレント教育です。リカレント教育は、労働・雇用市場の安定、経済成長の基盤強化という視点でも重要性が高まっています。さらに、現在では大学をはじめとした教育機関の価値の再定義がリカレントを通じて起きているのではないかと感じています。

「大学の価値」と「多様化するニーズへの対応」2つの問いの解決策がJV-Campus

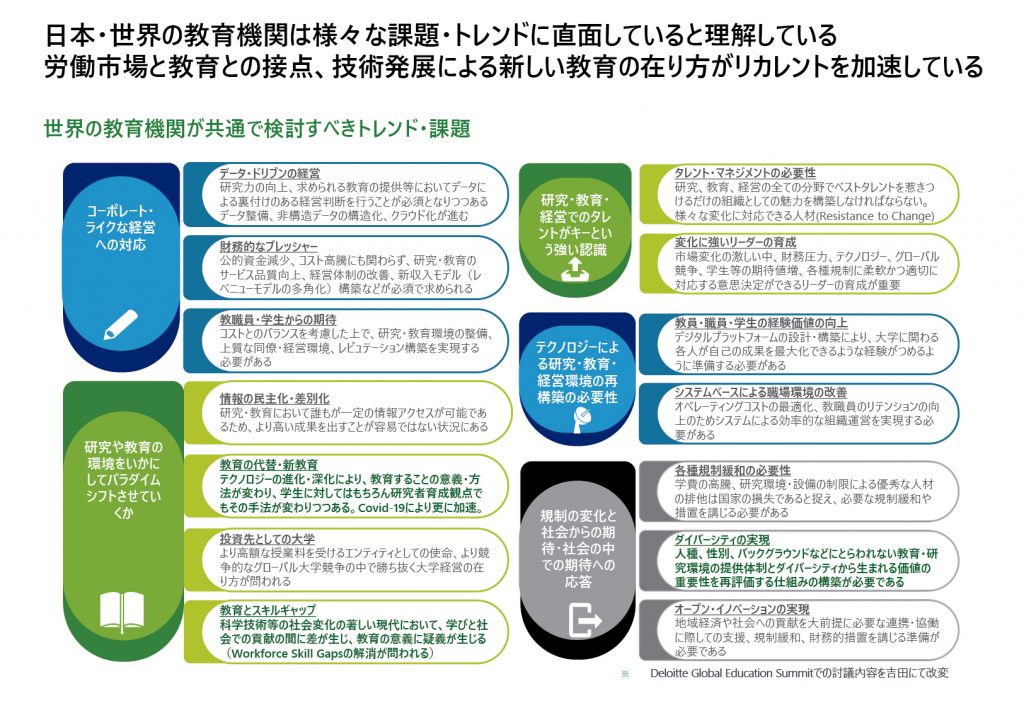

デロイトトーマツグループが実施しているグローバルエデュケーションサミットでは、毎年1回、2月頃に各国の教育の専門家が集まり、教育界が直面している課題やトレンドについて話し合います。今年はアイルランドで開催され、30カ国程度から40名程度が集結し、日本からは私が参加しました。

その中でも特に「教育の代替・新教育」、「教育とスキルギャップ」、「ダイバーシティの実現」といった課題やテーマについては、教育機関としては非常に頭を悩まされるところかと思いますが、リカレント教育を通じて解消していける可能性があるのではないかと考えています。

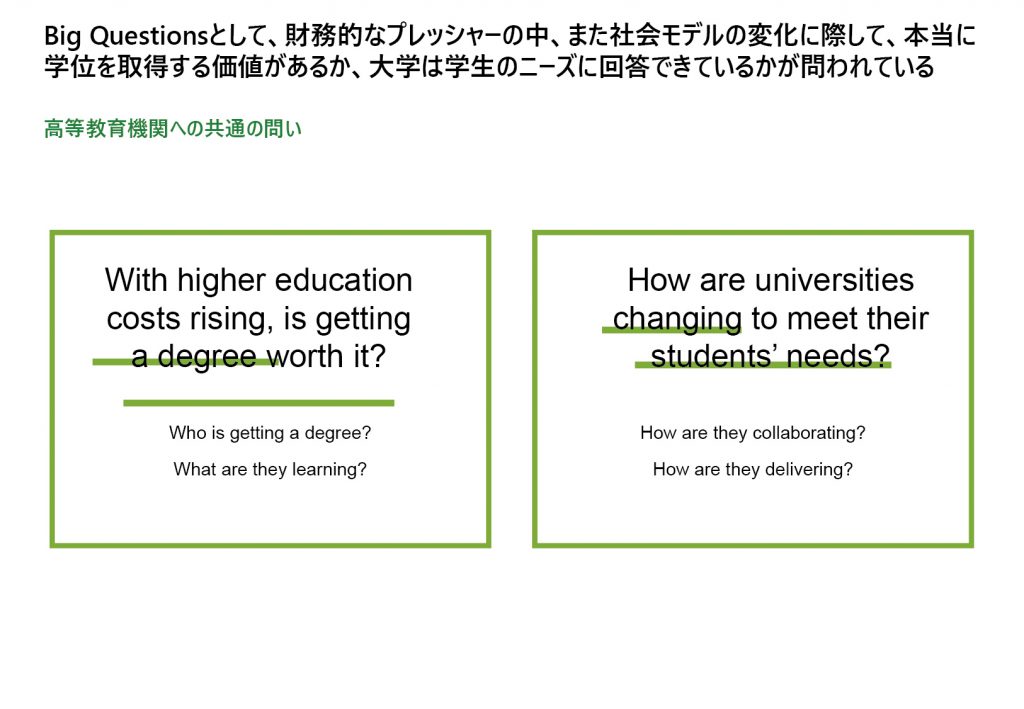

ここで、私から2つ、Big Questionを提示します。これは私が勝手に考えたものではなく、数百の大学の学長、教育界におけるリーダーの方々にアンケートを取った時に、高等教育機関に共通する問いとして挙げられたものです。

1つめは、「学位授与の機関として、そもそもの価値はどうあるべきなのか」という問いです。2つめは、「多様化する学生のニーズにどう対応するか」という問いです。例えば、外国籍の学生が卒業後も日本で働きたい、あるいは、日本の外でも日本のことに関わっていきたいといった多様化したニーズが出てくると思われます。こうしたニーズを踏まえて、高等教育機関が2つの問いに真剣に向き合う必要が出てきたのではないかと感じています。

この共通の問いに対し、一つの解決策として取り組んだのがJV-Campusです。JV-Campusについて、まずはその概要を説明し、詳細を大庭先生に説明していただきます。

【JV-Campusの紹介】

JV-Campusでは80を超える教育機関から500以上のコンテンツが提供されています。日本文化や自然科学、経済から地域独自の教材とありとあらゆるトピックを高等教育レベルで学べるよう設計されています。およそ180カ国からアクセスがあり、将来の留学候補生が気軽にネット留学を試しています。教育機関のコンテンツだけではありません。地方自治体や企業の取り組みを学術的に取り上げたコンテンツもあります。アカデミーの外にある教育の機会を開拓しています。さらに、学習者のネットワークを広げる場もあります。#jvcampusでSNSに投稿されたコンテンツで、留学生の日常や大学生活を共有できます。オンラインだからこそできるつながり、オンラインだからこそ共有できる知のスキルによって、キャンパスを超え、新たな学びの創造につながります。あなたの大学が、あらゆる学習者につながる、社会に広がる、世界に届く、そのきっかけとなるのがJV-Campusです。

JV-Campusはオールジャパンで組織された国際的なオンライン教育プラットフォーム

【大庭氏】

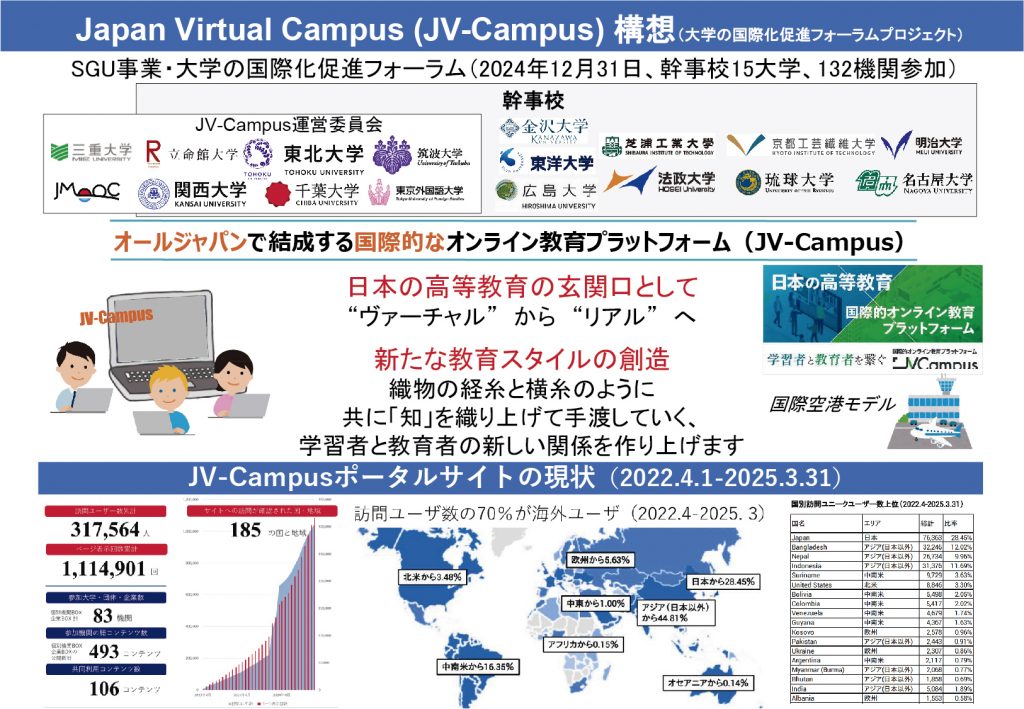

JV-Campusは、2022年3月に開設されました。筑波大学単独のプロジェクトではなく、数多くの大学が参加しています。もともと、コロナ禍の頃、文部科学省 国際高等局で「スーパーグローバル大学創生事業」に取り組んでいた部署が公募によって始めたプロジェクトです。

コロナ禍でオンライン講義が浸透していく中でコロナ後の大学の在り方を考えたとき、それぞれの大学が単独で取り組むのではなく、オンライン教育プラットフォームを中核に据えて、協働しながら国際化に取り組む必要があるだろうと考えました。そこで、そうした体制の構築を検討し、文部科学省がイニシアティブを取って、大学の国際化促進フォーラムを形成しました。

大学の国際化促進フォーラムには、2024年末時点で130以上の大学や大学以外の高等教育機関が参加しています。幹事校として15大学がフォーラムを牽引し、その中にJV-Campusの運営委員会を設置しています。運営委員会には、幹事校や国際化促進フォーラムのメンバーだけでなく、例えば高等教育機関のコンテンツをオンラインで学べる教育プラットフォームのJMOOCのメンバーなどにも参加していただき、JV-Campusの方針を決めています。

筑波大学では、プラットフォームの情報基盤システムを構築したり、コンテンツを収集したりしてきました。私は、運営委員会の委員長、筑波大学内でのプロジェクトリーダーを務めています。

JV-Campusは、いわばオールジャパンで結成している国際的なオンライン教育プラットフォームです。他の教育プラットフォーム、例えばCoursera、edX、FutureLearn、NTTdocomoのgaccoなどとの違いについて説明します。既存の教育プラットフォームは、教育の機会をさまざまなところに均等に提供すること、リスキリングやリカレントも含めて学校を卒業した人たちに対して教育の機会を与えることを、主な目的としています。つまり、学習者目線での教育の機会を向上していくことが大きな目標です。

それに対してJV-Campusは、「大学をどう国際化するか」という課題感からスタートしています。その課題解決のために2つ大きなビジョンを掲げています。ひとつが日本の高等教育の国際玄関口として機能すること。いわば、国際空港のターミナルのようなイメージです。オンラインで教育を体験することを通じて、海外から来た学生に日本社会に定着してもらう、逆に日本の学生に海外に出てもらってグローバルな視点で問題解決ができるような人材へと成長していただく、このように人を動かしていくところに焦点を当てたプラットフォームです。

例えばインバウンドに関連したコンテンツでは、日本文化の教育を英語で受けられるという教育コンテンツがかなり用意されています。加えて日本語を学習するコンテンツもあります。コロナ禍を経て、さまざまな日本の大学がオンラインで日本語学習のプログラムを提供するようになり、海外からでも日本語学習を受講できるようになりました。

大学が開発した講義などを集約し、海外の学生に対して、「あなたの日本語のレベルと目的を考えるとこの大学のこのコースを勉強するのが良いでしょう」と推奨する機能もあります。

JV-Campusでは、日本社会への定着も視野に入れています。企業や地方自治体と提携して、実際の社会活動を教育コンテンツとして配信したり、企業活動を体験できるようなインターンシップの場を提供しています。海外の大学がJV-Campus上にショーケースを開いて、日本からの留学生を受け入れる、日本の学生が海外に出ていくことを推進するような取り組みも実施しています。

もうひとつ、新たな教育スタイルの確立を視野にリアルタイム性、対面での教育を大切にしています。オンデマンドで講義のビデオを見て、テストを解いて終わりという教育ではなく、人の動きにつながることを重視して教育スタイルを作り上げています。実際にJV-Campusには、すでに185の国・地域からアクセスをいただき、7割以上が海外からの利用者です。海外からの参加機関も80を超え、教育コンテンツも500を超えています。

さまざまな教育コンテンツをさらに細分化しマイクロクレデンシャルとして提供

JV-Campusは、オンライン教育を完遂できる機能をフル完備しているのも特徴です。プラットフォームの入口としてのポータル機能では、企業や大学の皆様を含めてショーケースを開設できるようになっています。実際の授業をするための学習管理機能(ラーニングマネジメントシステム)を備えており、レポート提出や成績管理などができます。動画配信の独自のサーバーも保有しているほか、いわゆるeポートフォリオ機能で学習者自身が自分の学修歴や職歴を管理できるようになっています。

最も大きな特徴は、JV-Campusを含むさまざまな機関で発行されたデジタルバッジ、いわゆるオープンバッジをJV-Campusが提供するウォレットバッジで管理できることです。つまり、JV-Campus以外で勉強した方々もJV-Campusのeポートフォリオを使って学習歴を管理できるようになるのです。さらにデジタルバッジや電子証明書もJV-Campusから発行できるようになっています。通常、電子証明書の発行は別機関に頼むところが多いですが、JV-Campusでは、JV-Campus自身が発行元として出すことができます。この機能も特徴的です。

さらに教材のアーカイブ機能のほか、メタバースを導入してそこでマルチリンガルチャットなども導入しながら、言葉の壁を超えてオンライムでセミナーや授業ができる機能も備えています。

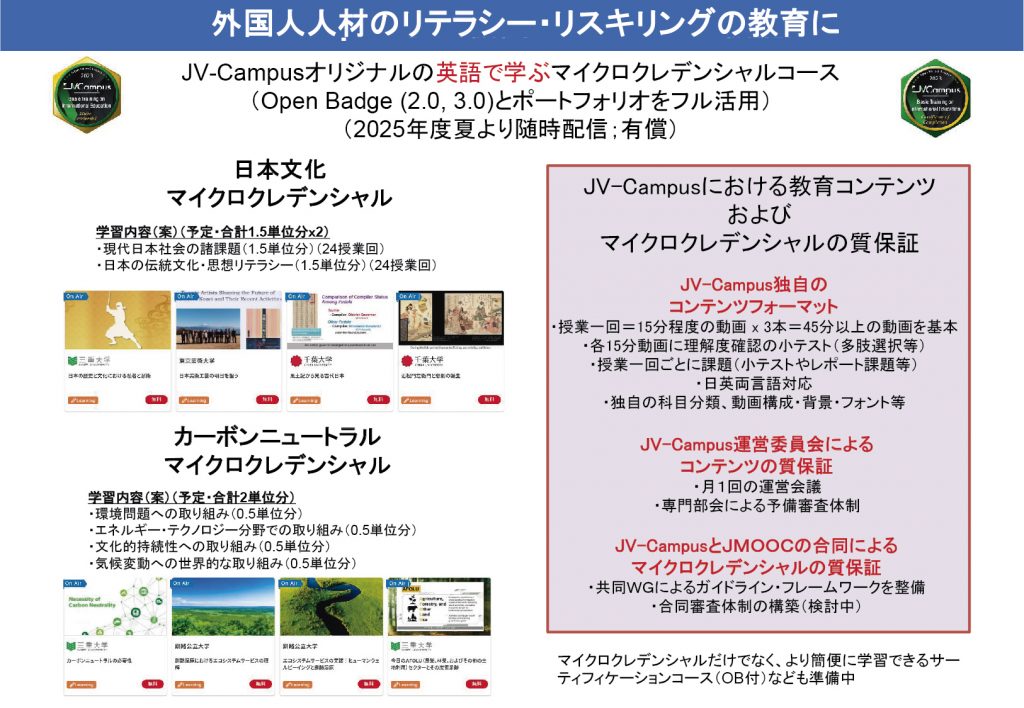

そして、2025年度夏からは、教育コンテンツをパッケージ化してマイクロクレデンシャルとして提供していきます。

▲ スライド5・教育内容を細分化して

▲ スライド5・教育内容を細分化して

マイクロクレデンシャルとして提供

日本文化のマイクロクレデンシャルでは、日本社会のことや日本の伝統文化、リテラシー、思想といったものを英語で勉強できます。教材もJV-Campusの運営委員会が質を保証しています。さらにJMOOCとの合同体制で質を保証したコンテンツを2025年夏から提供します。また、SDGsに関連してカーボンニュートラルが注目されています。カーボンニュートラルのマイクロクレデンシャルについても、英語で学習できるコンテンツを提供していく予定です。

英語で学べるようにすることで、日本の企業や地方自治体で働いている外国人人材に対して、リカレント教育やリスキリングのためのコンテンツや学びの場を提供できるようになると考えています。その視点でもJV-Campusは価値があるのではないかと思っています。JV-Campusを日本国内の800の大学をサポートするクラウドの教育リソースとして確立し、そのリソースを大学で学ぶときだけではなく、大学の外のリカレント教育などでも活用していただきたい、その機会を提供していきたいと考えています。

現在、学位の価値の再考と学生ニーズの多様化への対応が求められています。JV-Campusを使うと、学位と直交するようなマイクロクレデンシャルを実現できます。例えば、生命科学を専攻しているある学生がAIについても勉強したい、ビジネスについても勉強したいとなった時、現行の課程の中では学習するチャンスはほぼありません。しかし、JV-Campusを活用してマイクロクレデンシャルとして自分の学習歴を貯めていき、自分のスキルやリテラシーというのを実質化していくことは可能ではないかと思っています。まさに学生ニーズの多様化にも対応できるのです。

>> 後半へ続く