概要

超教育協会は2025年7月23日、株式会社メタテクCEOの陸 建明氏を招いて、「中国のAI教育の現状と教育におけるAI×メタバースの応用」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、陸氏が政府主導による中国のAI教育導入の実態と、メタテクが取り組んでいるAIとメタバースの応用について講演し、後半は超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「中国のAI教育の現状と教育におけるAI×メタバースの応用」

■日時:2025年7月23日(水) 12時~12時55分

■講演:陸 建明氏

株式会社メタテクCEO

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

陸氏は約30分の講演において、中国におけるAI教育の現状と、AIとメタバースを教育に応用するメタテクの取り組みについて話した。主な講演内容は以下の通り。

5万カ所の学校で1,400万人が利用 AI教育プラットフォーム

中国の教育分野におけるAI導入の現状について説明します。中国では2025年4月に中国政府教育部、日本における文部科学省が、全国の教育機関に対して、AIアプリケーションのプラットフォームであるSmart Education of Chinaを学校カリキュラムに統合する方針を公式文書で発表しました。これは中国政府が、初等教育から高等教育まで全ての学校を対象にイノベーションを促進し、新たな成長源を見い出すための取り組みといえます。

中国の教育分野におけるAI活用では、教師と学生・生徒の基本的な能力を養い、革新的な人材の競争力を形成することを目指しています。学生や生徒が身につける基本的能力には、独立した思考能力や問題解決能力、コミュニケーション能力、チームワークの能力などが含まれています。教育部による全国の学校カリキュラムへのAI導入は、単なる教育改革にとどまることなく、むしろ国家戦略としての技術開発、および人材育成を包括的に進める取り組みのひとつといえます。

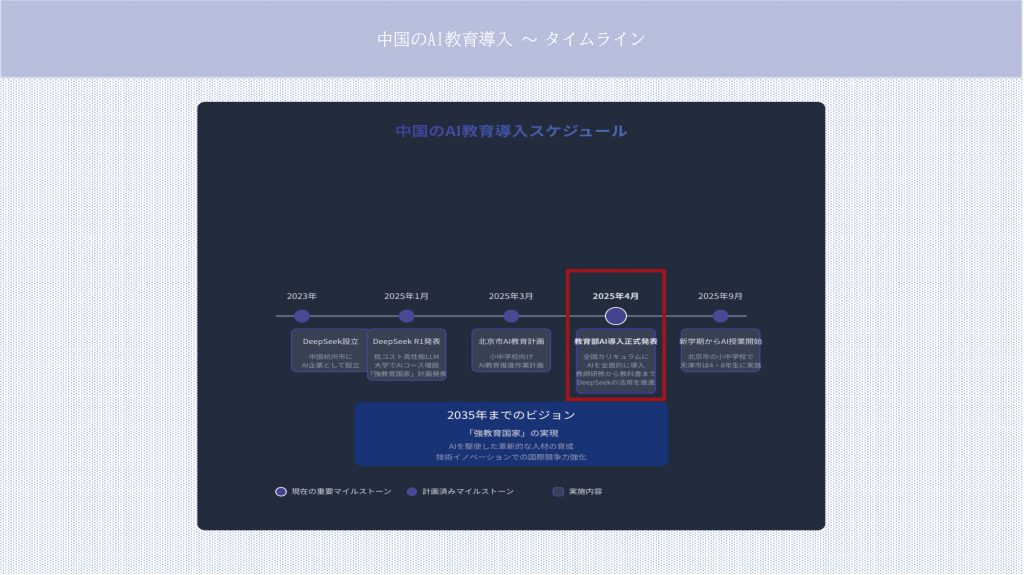

今回の中国のAI教育導入の背景および狙いには、国際的な技術競争の激化があります。特にアメリカとの技術開発競争に勝つために、AIなどのハイテク分野における人材教育の強化が欠かせないという方針を打ち出しています。2025年1月には「中国産」のAIスタートアップであるDeepSeekが、アメリカのOpenAIよりも開発のコストが低く、競争力の高い大規模言語モデルをリリースし、世界的に注目されました。4月には、中国政府は向こう10年をかけて2035年までに「教育強国」という目標を達成するために、最初の国家行動計画を発表しました。今回の政府主導によるAI教育の導入は、この目標達成に向けた取り組みの一環です。これを契機に中国の大学ではAIコースが増設され、入学者数も拡大しています。

中国のAI導入のタイムラインを示します。これから10年間のビジョンが掲載されています。

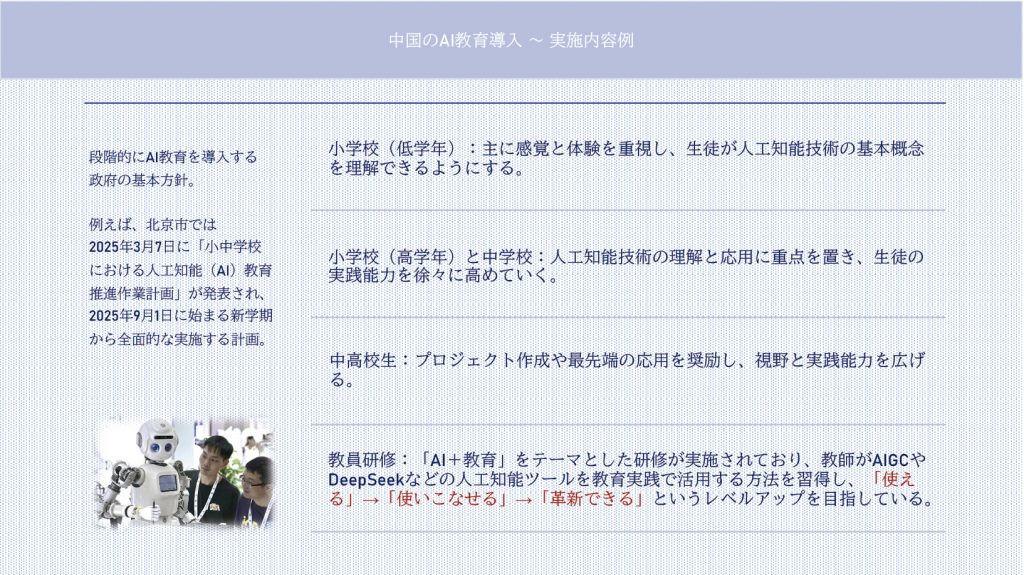

具体的な実施内容として、北京での事例を紹介します。段階的にAI教育を導入するという政府の基本方針があり、北京市では2025年3月に小中学校におけるAI教育推進作業計画が発表されました。9月1日に始まる新学期から全面的な導入実施をするという計画です。特筆すべきなのは教員研修です。教師がAIGC(人工知能生成コンテンツ)やDeepSeekなどの人工知能ツールを教育実践の場で活用する方法を習得することを目的に、AI+教育をテーマとした研修がすでに実施され始めています。「使える」から「使いこなせる」へ、そして「革新できる」というレベルまで、活用スキルをレベルアップすることを目指しています。

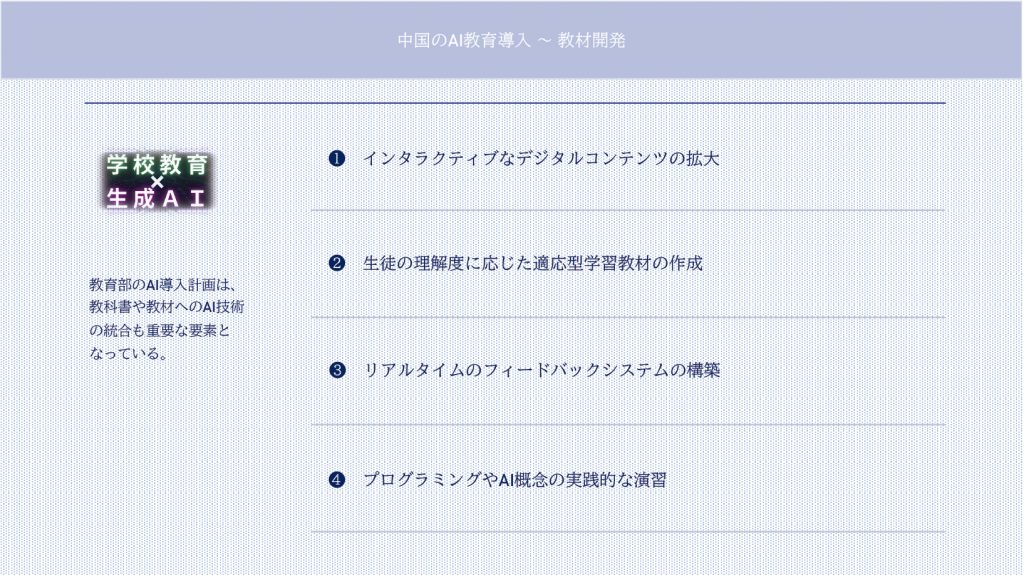

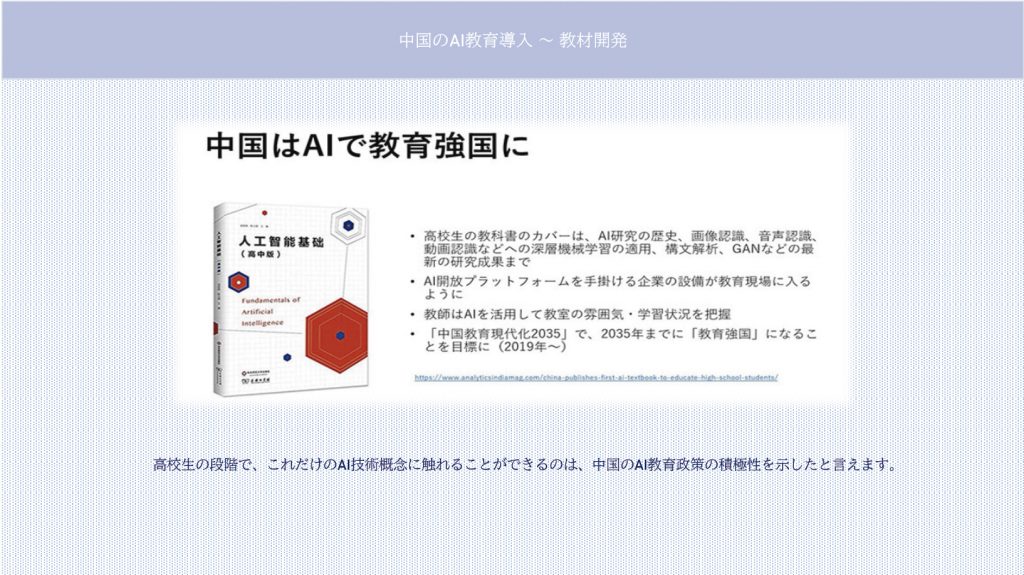

教育部のAI導入計画の方針では、教科書や教材のAI技術との統合も重要なテーマとなっています。主に4つのテーマがあり、1つめはインタラクティブなデジタルコンテンツの拡大です。2つめが生徒の理解度に応じた適応型学習教材の編成、3つめがリアルタイムのフィードバックシステムの構築、そして4つめがプログラミングやAI概念の実践的な演習の提供です。これらが教材開発の方針です。

中国はAI教育で「教育強国」になることを目指しており、高校生の段階でこれだけ網羅的にAI技術の概念に触れることができるのは、中国のAI教育政策の積極性を示したものと言えると思います。

▲ スライド4・中国では高校生の段階で

▲ スライド4・中国では高校生の段階で

網羅的にAI技術概念を学ぶことができる

実際の教室の状況を説明します。AIソリューションを手がけるiFLYTEKのスマート教室というプラットフォームは、すでに1,400万人の教員・生徒に利用されていて、5万カ所の学校で試験導入されています。AIは学習状況の分析や個別最適化学習に活用されていて、例えば脳波測定デバイスを使って学生の集中度をリアルタイムで測ったり、学習コンテンツを調整したりする事例もあります。

中国のAI教育分野への参入メーカー、代表的な企業を示します。すでに日本市場への参入も始めているメーカーもあります。

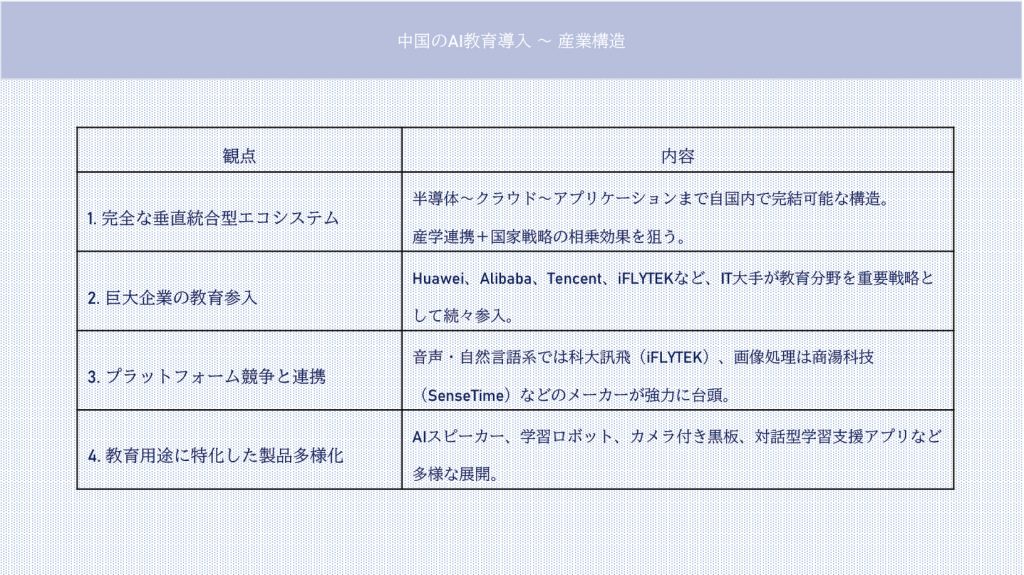

中国のAI教育導入を産業構造の視点で考えます。1つめの特徴は、完全な垂直統合型エコシステムができあがっていることです。半導体からクラウドアプリケーションまで、中国の場合は自国内で完結できる構造になっています。

2つめの特徴は、巨大メーカーが教育分野に参入していることです。HUAWEIやAlibabaなどIT大手が教育分野を重要戦略市場として参入しています。そして3つめは、プラットフォームの競争と連携が進んでいることです。こちらの領域では、音声自然言語のメーカー、あるいは画像処理のメーカーなど台頭し始めています。

そして4つめが、末端の教育用途に特化した製品も多様化していることです。AIスピーカー、学習ロボット、カメラ付き黒板、対話型学習支援アプリなど、さまざまな製品がリリースされています。当社・メタテクも中国のLenovoが開発しているAI学習机を近々、ビジネスとして日本に導入できないかと考えています。

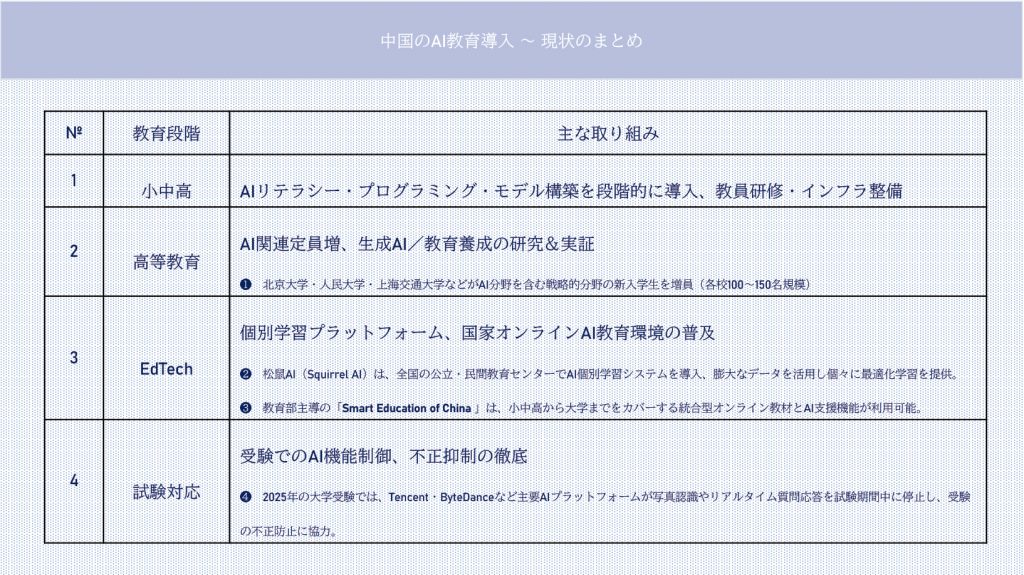

ここまでの説明をまとめました。

小中高校教育、そして高等教育(大学)、EdTech、試験対応の取り組みについて特徴的なところを記しました。特に試験対応においては、TencentやByteDanceなどの主なAIプラットフォームが、大学受験期間中に一斉にアプリケーションを止めて、受験時の不正防止に協力したということがかなり報道されました。

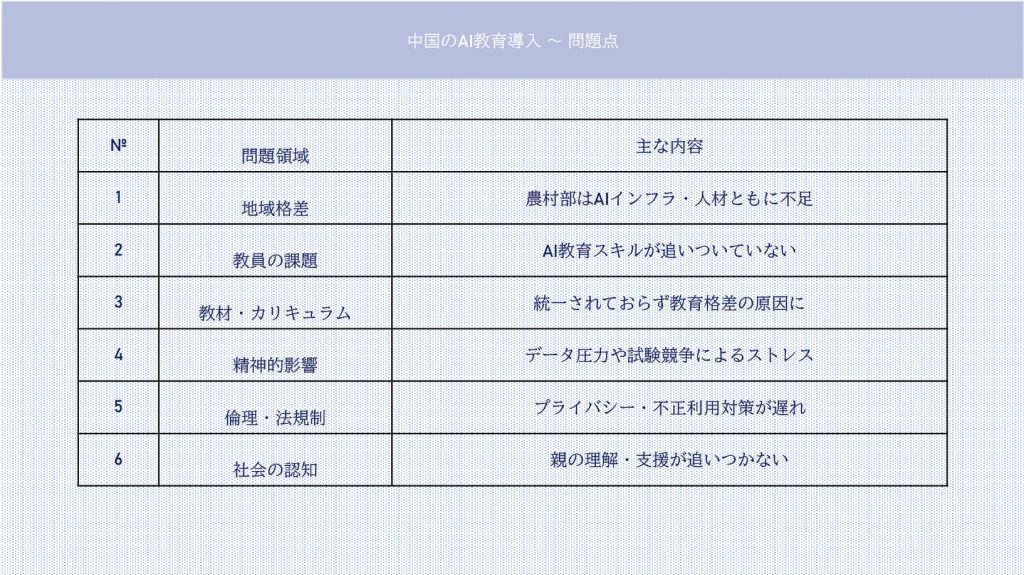

地域格差や教員のスキルなど中国のAI教育導入の6つの課題

次に、中国のAI教育導入の問題点について6項目にまとめました。まずは、農村部などAIのインフラや人材が不足しているという地域格差の問題。そして教員のAI教育スキルがまだ追いついていないという教員の課題。次に教材、カリキュラムが統一されていなくて、むしろ教育格差の原因にもなっているという問題があります。生徒・学生が受験・試験競争により、多大なストレスを感じているという精神的な影響も社会問題となっています。そして、プライバシー・不正利用対策が遅れているということ、最後に親の理解、支援が追いつかない、社会的な認知度がまだ高いとはいえないという問題点があるかと思います。

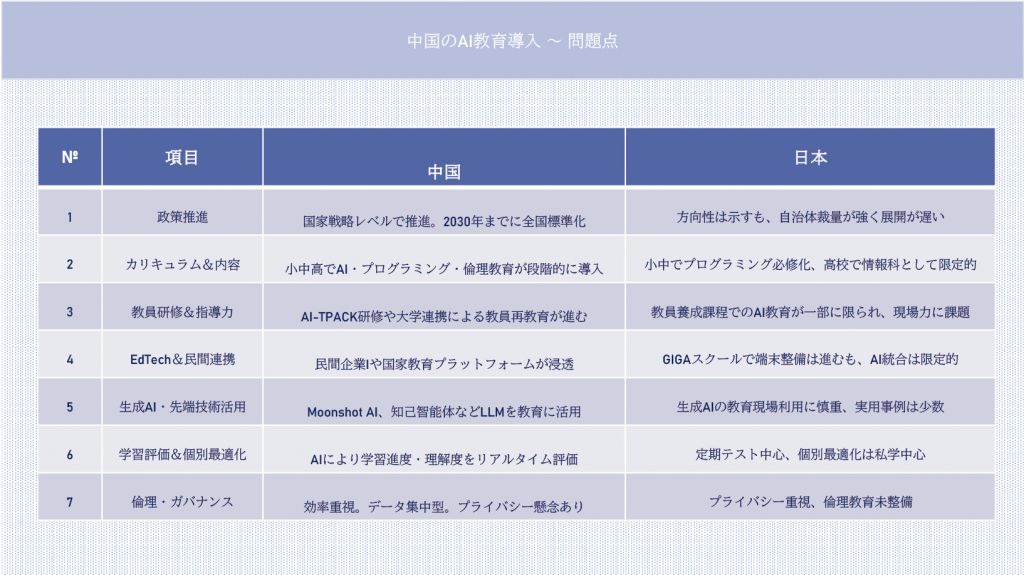

中国と日本のAI教育導入の比較もしてみました。

マクロ的な政策推進からカリキュラムの内容、教員、そしてEdTechにおける民間企業の連携、生成AI、先端技術の活用、学習評価、個別最適化、最後には倫理、ガバナンスという項目を上げつつ、両国の違いを比較してみました。

大きく言えるのは、中国は政府主導で全国的な標準化を目指すスピーディーな動きがあることに対して、日本の場合はまだまだ教育現場は慎重な姿勢があったり、あるいは自治体の裁量が強くて展開のスピードが遅いという特徴があるかと思います。

問題解決力や創造性を学べるスマートメタバースキャンパス

ここまで、中国の教育分野におけるAI導入の現状について説明しました。次に弊社・メタテクが実際に取り組んでいる教育におけるAIとメタバースの応用についてお話しします。

メタテクは2023年2月設立のスタートアップで、企業理念は教育、観光、文化、スポーツといった分野において既存技術では解決できないペインポイントをAIやメタバース、WEB3の融合で解決しようというものです。WEB3基盤システムにAI機能を搭載したメタバース空間の構築を目指しています。事業定義につきましては、まずユーザー中心のUI/UXデザイン、クリエイティブなスペースの構築、それをもってユーザーが自己実現できる世界に入り込める、この3つを合わせてAIやメタバース、WEB3の融合体をひとつのデジタルインフラとして空間構築をしていきたいということです。

▲ スライド10・「AI×WEB3×XR」で

▲ スライド10・「AI×WEB3×XR」で

デジタルインフラ空間を構築する

メタテクは2024年10月、Be Smart Tokyoのプロジェクト事業の実装事業者として認定されました。教育、文化・スポーツ、観光の3つの分野でペインポイントをどう解決するか、実用的かつ公共性の高いユースケースを作りだすことで他社との差別化を図ろうとしています。

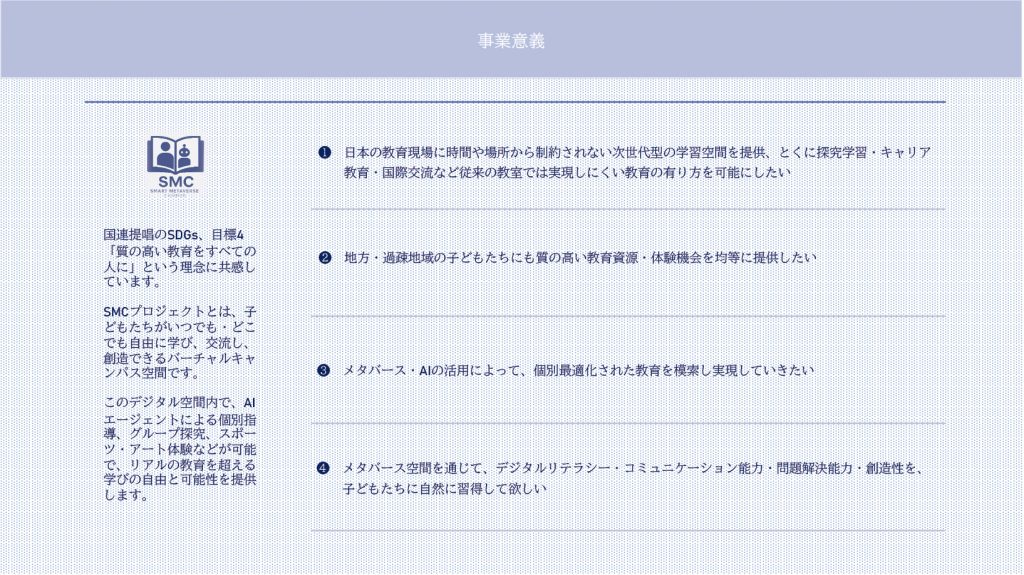

具体的な教育分野における事業を説明します。メタテクが取り組んでいるのは、スマートメタバースキャンパスというプロジェクトです。この取り組みが目指すものを4つにまとめました。

▲ スライド11・スマートメタバース

▲ スライド11・スマートメタバース

キャンパスが目指すもの

1つめは、教育現場に時間や場所からの制約をされない次世代型の学習空間を構築して、特に探究学習、キャリア教育、国際交流など従来の教室では実現しにくい教育のあり方を可能にしたいということです。2つめは地方、過疎地域の子どもたちにも質の高い教育資源、体験機会を均等に提供したいということ。3つめはメタバース、AIの活用によって個別最適化された教育の姿を模索して実現していきたいと考えています。

そして、4つめは結果としてメタバース空間を通じてデジタルリテラシーやコミュニケーション能力、問題解決能力、創造性を子どもたちが自然に習得していけたらという願いがあります。

こちらの動画映像は、弊社が作成した都内の高校生向け探究学習のメタバース空間です。

この教室に掲載しているポスターは、高校生たちが2年間かけて自主的に取り組んでまとめ上げた自分たちの論文です。そのポスターをクリックすると、専用の部屋に入ることができ、一人ひとりの生徒が自分のアバターを使って来場者に自分の論文を発表します。弊社が今、開発を進めているのは、日本語だけでなく、海外の姉妹校と交流する際の英語のプレゼンテーション能力をいかに向上していくかという機能です。メタバース空間の中でAIエージェントをつけながら開発を進めています。

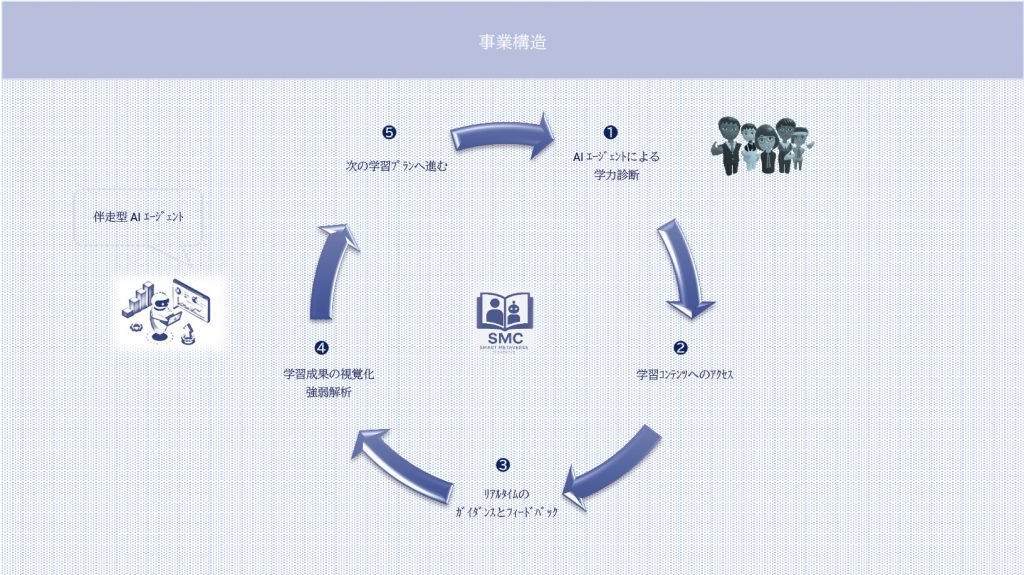

このプロジェクトでは、まずAIエージェントで生徒たちの現状の学力を診断します。そして診断の結果を踏まえて学習コンテンツを推奨し、アクセスを促します。学習過程においては、リアルタイムのガイダンスやフィードバックを行います。結果として、学習成果を可視化して、強みと弱みをそれぞれ解析し、一段落したところで、また次の学習プランに進んでいくというサイクルを考えています。

AIエージェントが生徒に伴走するメタバース上の能動的な学習空間を構築

このプロジェクトの将来像としては、単なる学習のみならず、メタバース空間の中で生徒たちがスポーツやアート、色々なイベントも開催できるようなものに仕上げていく予定です。

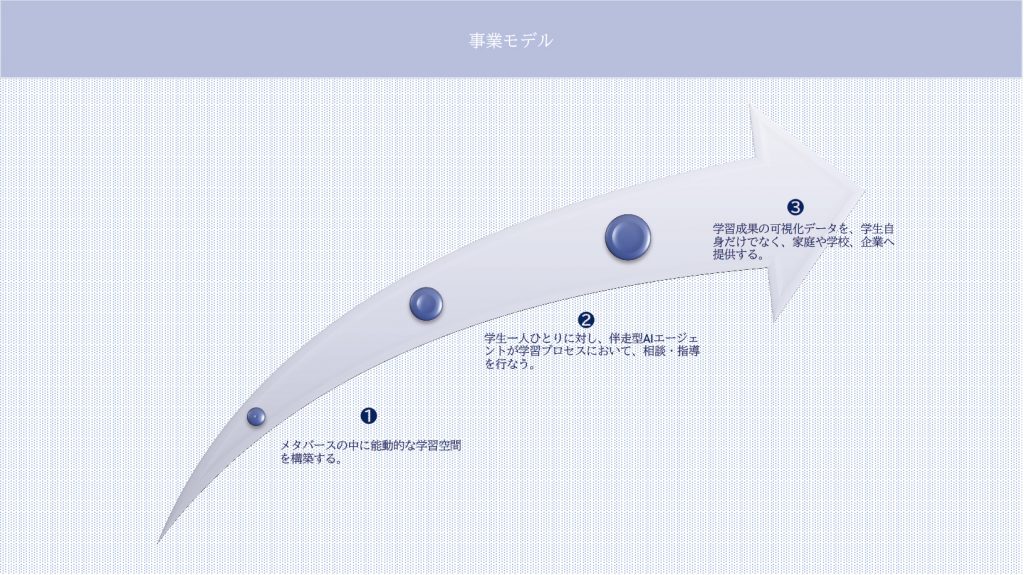

ビジネスモデルとしては、3つのステップを踏んでいきます。

まずは、メタバースの中に能動的な学習空間を構築します。そして生徒一人ひとりに対し、伴走型AIエージェントが学習プロセスにおける相談や指導などを行います。次に生徒たちの学習成果を可視化データとして生徒自身だけでなく、家庭や学校、企業にも提供していきます。

このビジネスに取り組んでいる一方、事業課題として感じていることを6項目、示します。

1つめは教員のITスキルやメタバースという概念に対しての理解がまだ足りていないこと。2つめは通信インフラ、デバイスの環境整備に大きな地域格差が存在していること。3つめは、メタバース空間での学習や活動が、学習要領指導上においてどのような位置づけかがまだ不明確という現状です。そして、子どもたちの年齢や発達状況、特別支援教育など様々なニーズに応えるためのカスタマイズが必要ということで、現場での制作が大変になるということ。そして、個人情報保護との整合性も含めたメタバース空間上の教育活動に関する法整備がまだこれからということ、結果として弊社は効果的プレゼンや実証導入など事業者側の営業能力、提案能力に依存しがちということが課題としてあります。

最後に簡単に弊社の実績をご紹介します。今、弊社ではAIレセプションを開発しています。学校向けでは、外国人留学生も含めて新入生に対する学校の自動案内機能が搭載されています。教育現場では教員たちの業務負担が重いものがあり、こういった新しい製品、サービスを通じて少しでも教員負担の軽減を図ることができればと思います。

また、メタバース空間も開発しています。3年前に東京で開催された、WEB3・AIイベントのためのメタバースイベント空間です。

▲ スライド16・メタテクが開発した

▲ スライド16・メタテクが開発した

メタバースイベント空間

>> 後半へ続く