概要

超教育協会は2025年5月27日、滋賀大学 学長の竹村 彰通氏を招いて、「データサイエンスで想像し創造する~滋賀大学のデータサイエンス・AI高度専門人材育成」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、竹村氏が日本におけるデータサイエンス人材育成の現状と滋賀大学の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「データサイエンスで想像し創造する~滋賀大学のデータサイエンス・AI高度専門人材育成」

■日時:2025年5月27日(火) 12時~12時55分

■講演:竹村 彰通氏

滋賀大学 学長

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

竹村氏は約40分の講演において、日本で初めてデータサイエンス学部を設置した滋賀大学の取り組みについて話した。主な講演内容は以下のとおり。

ハードウェアは強いがソフトウェア分野は遅れている日本

今は、データの時代です。2017年にエコノミスト誌に掲載されたイラストからも、そのことが分かります。

海上油田の掘削設備は、各設備の運営会社名がIT系のGAFAと呼ばれている企業の名になっています。中央にGoogleがあります。実は、これらの企業は石油ではなく、「データを掘っている」というイラストです。つまり、石油ではなくデータを資源にして稼いでいることを示しています。10年くらい前から、データは「21世紀の石油である」と言われ、世界で最も価値ある資源とされています。

例えば、GoogleはデータをWebの検索で処理して、それをユーザーに提供しています。データを資源として、サービスを生み出しているひとつの典型的な例といえます。Amazonは、物流に強みを持ちますが、やはりデータの管理が非常に優れています。

このように、ビッグデータを収集し、処理して価値を引き出す技術が求められています。こうした技術を研究する学問領域をデータサイエンスといいます。我々の生活において、もうなくてはならないスマートフォンや、日々利用するクレジットカードなど、さまざまなカード類からデジタルデータが収集できますし、人工衛星などからも収集できるデータが増えてきています。こうしたデータを使い、価値を生み出していく、そのための分野がデータサイエンスだと定義しています。

こうしたデータサイエンスの領域において、残念ながら日本は少し遅れていると思います。

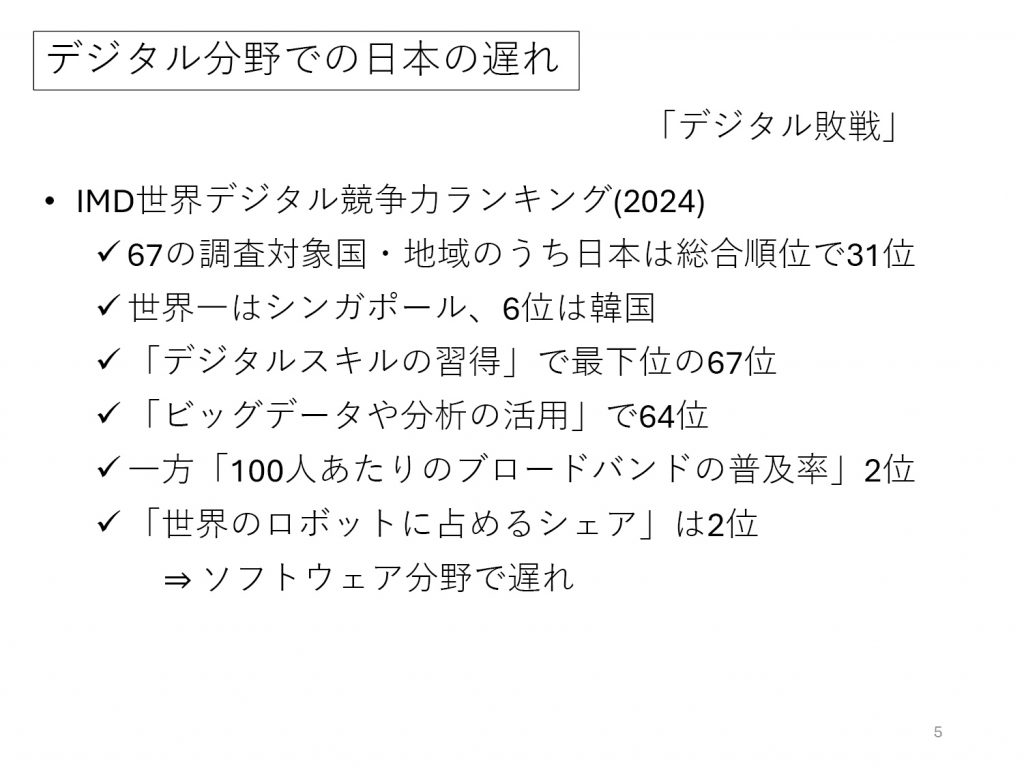

スイスの国際経営開発研究所(IMD)では、毎年秋に世界デジタル競争力ランキングを公表しています。それによると日本のランクは「下がり気味」です。対象となる国と地域は67ですが、日本は総合順位31位で、先進国としては低い順位です。1位はシンガポールで、韓国も6位と上位です。

日本が総合順位で低い原因を考えてみます。まず、デジタルスキルの習得が最下位です。もうひとつ、ビッグデータや分析の活用も64位でほぼ最下位です。一方で高い項目もあり、100人当たりのブロードバンドの普及率が2位です。世界のロボットに占めるシェアも2位です。このロボットは産業用ロボットや工場に導入されるロボットで、そのシェアが高いということです。つまり、ネットワークやハードウェアの環境は整っている、とりわけハードウェア分野は強いですがソフトウェア分野が遅れているということが分かります。

もうひとつ、最近、報道されているのがデジタル赤字の数字です。財務省の発表によると、2024年の国際収支におけるデジタル関連収支では、赤字が6兆6,500億円に達しています。対前年20%以上も拡大しています。6兆円という規模は、1人当たりに換算すると毎月4,000円くらいです。「月数千円も赤字」というデジタル赤字の数字は正確なのか、経済産業省でも議論はされていますが、全体像を掴む数字として国際収支状況で示されています。インバウンド黒字よりデジタル赤字の方が少し多い状況です。

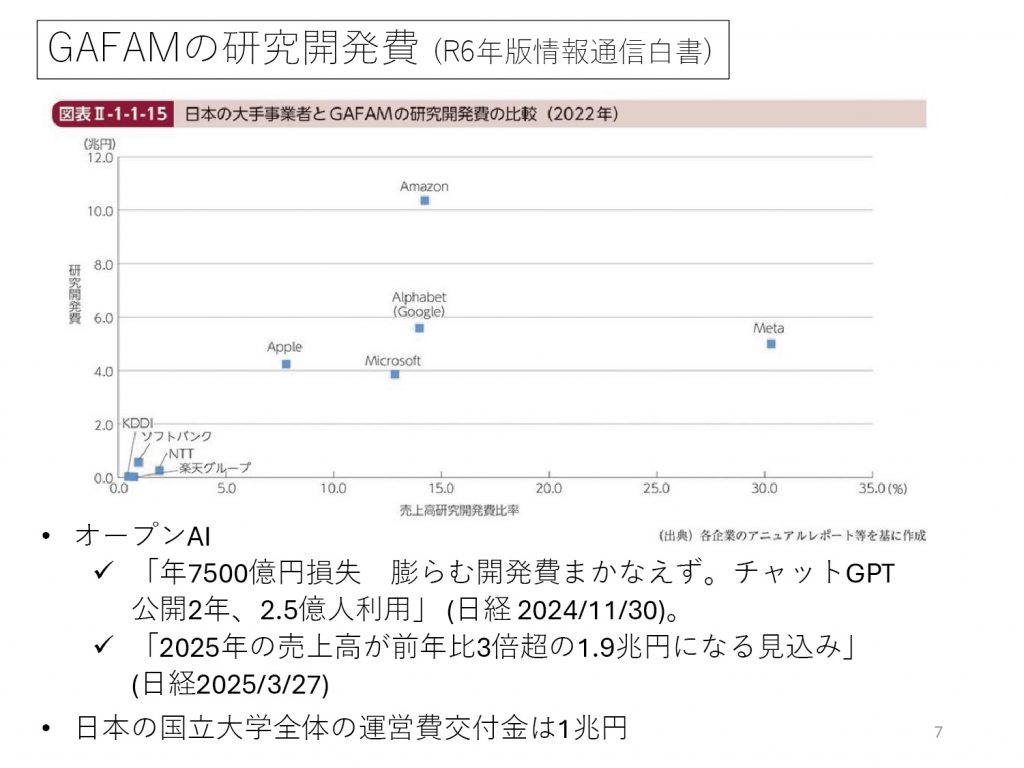

デジタル分野での各企業の投資状況についても考えてみます。アメリカのGAFAなどは、日本企業とはケタ違いの投資額です。情報通信白書で確認すると、Amazonでは研究開発費が十兆円にも達し、考えられないような数字です。

他の企業も何兆円という投資額です。日本の企業は、ソフトバンクやNTTなど大企業でも比較にならないという状況です。ChatGPTのOpenAIは、投資を集めて開発に使っており、赤字を続けながら拡大しています。2024年の報道では年7,500億円の損失だということです。しかし、ユーザーは無料ユーザーも含めて2.5億人、サブスクリプションでの利用者も増え、2025年3月の報道では売上げが約2兆円になる見込みとされています。

こうした状況の中で日本の状況を見ると、実は日本の国立大学の運営交付金が全体で1兆円規模にすぎません。こうしたことからも、アメリカの情報通信分野への投資は非常に大きいことが分かります。情報分野やデジタル分野に企業が非常に投資していて、こうしたところで日本は遅れていると感じます。こうした状況を日本政府も認識しており、AI戦略を2019年に出しました。

そこには、「デジタル社会の『読み・書き・そろばん』である『数理・データサイエンス・AI』の基礎などの必要な力を全ての国民が育み、あらゆる分野で人材が活躍」と示されています。読み書きそろばんのように、全ての国民が勉強するということです。「リテラシー」、「応用基礎」、「エキスパート」に分けられ、数理・データサイエンス・AIの分野における基礎となるリテラシーを身に付けた人たちを大学・高専卒業者全員とほぼ同数の年間50万人、育成する計画です。さらに、その半分にあたる25万人について、「応用基礎」を身に付けた人材として育成します。これは理系プラス文系の一部も含みます。認定制度も出てきていて、各大学で急速に数理、データサイエンス、AI教育が進んでいるという状況になっています。

経営層こそデータサイエンスをリスキリングすることが大切

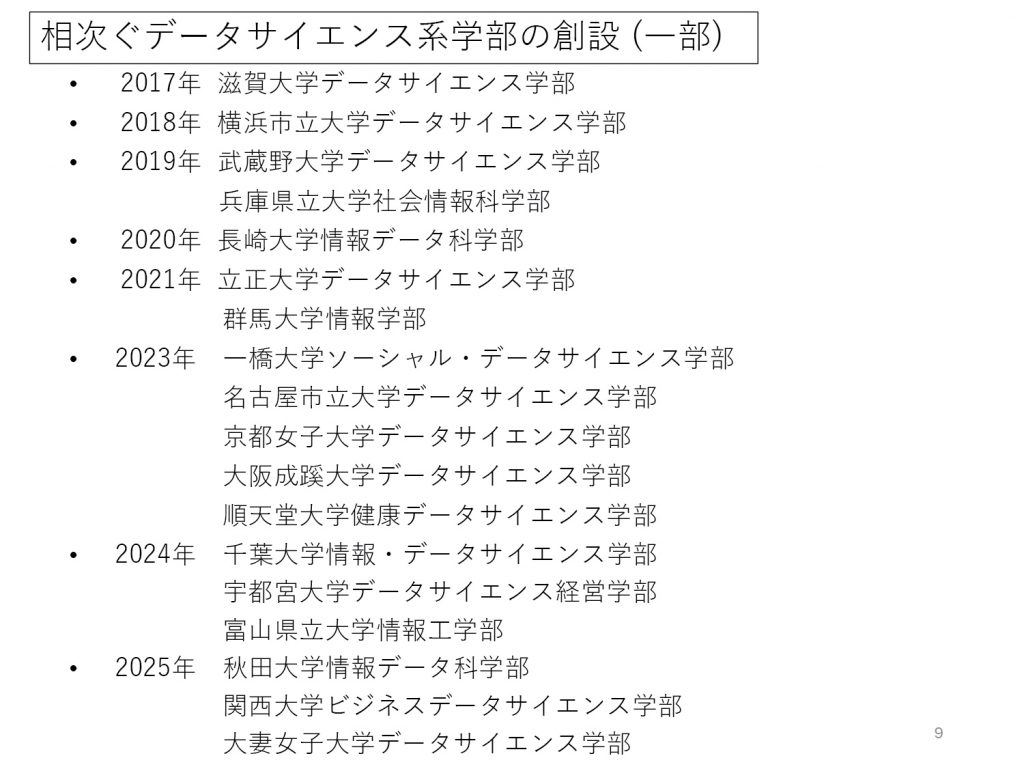

次に各大学のデータサイエンス系の学部について紹介します。2017年に滋賀大学で日本初のデータサイエンス学部ができて以降、毎年のようにさまざまな大学で設置されています。

2025年までの間に、約20の大学で新たにデータサイエンス系の学部が設置されています。各学部とも定員が50~100名程度なので、あと4年ほど経過するとデータサイエンス系の学部から日本全国で1,000名くらいの学士が排出されることになります。

以前は毎年1~2校でデータサイエンス系学部が設置されていくというペースでしたが、2023年に5校できてから2024年、2025年と増加傾向が続いています。理系の学部への転換を後押しする文部科学省の予算があり、多くの学部ができているので、データサイエンス学部もこれから増えていくでしょう。

滋賀大学のデータサイエンス学部では、卒業生の就職状況も良好です。データサイエンスを学んだ学生を求めるところも多く、これからしばらくは、そうした人材へのニーズが拡大する状況だと思います。

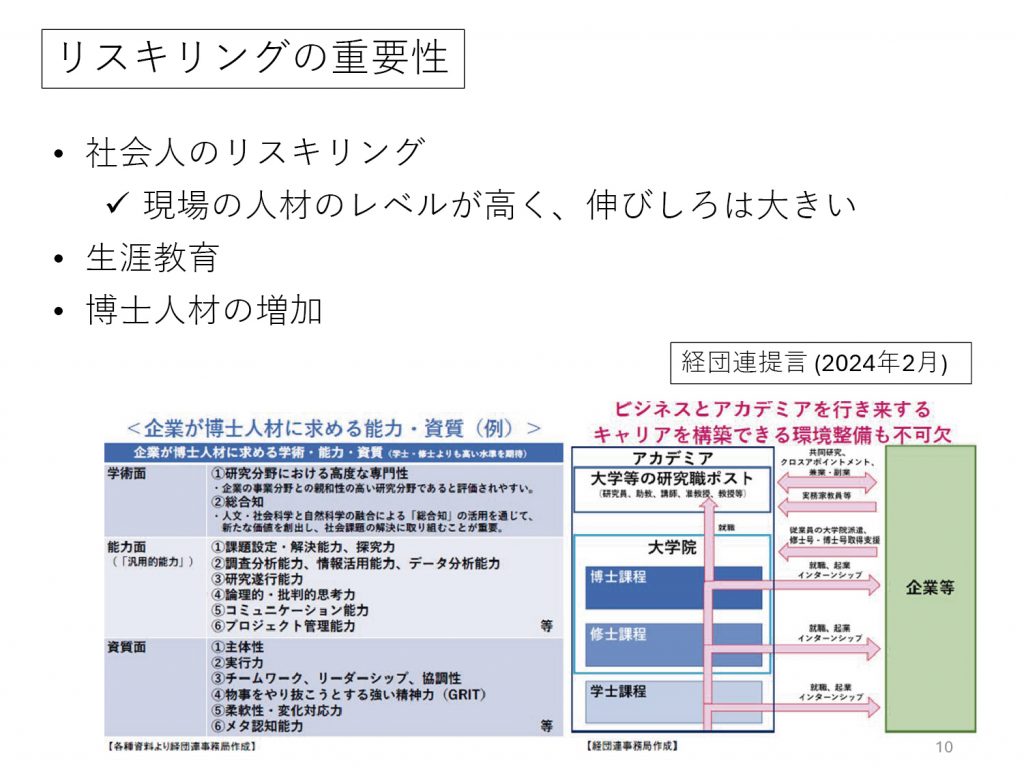

こうした中、高校では情報Iの必修化の動きがありますが、一方で、すでに社会に出た人たちにとっては大学でデータサイエンスを勉強する機会がありませんでした。そういう意味では社会人が勉強する、若い人に追いつくということが非常に重要で、社会人のリスキリングも求められていると思います。

▲ スライド6・社会人の

▲ スライド6・社会人の

データサイエンス系における

リスキリングの重要性も高まっている

生涯教育という観点もあります。経団連も提言を出しているのですが、日本も博士を増やさないとなりません。そのためには、博士となって「大学で教壇に立つ」だけでなくて、産業界、ビジネスの世界と大学とを「行き来する人材」になることが必要です。博士を増やすためにはリスキリングが大事になってくることは間違いなく、その役割も大学には求められていくと考えています。

これについては、私も自身の考えを発信しています。1年ほど前に日本経済新聞で取り上げていただいた内容が、リスキリングを進めるには経営者がリーダシップを取らないといけないという考えを示しました。

▲ スライド7・データの時代には

▲ スライド7・データの時代には

経営者こそリスキリングが大切になる

これまでの日本の経営者には文系出身者が多い傾向にあるので、経営者も勉強し直さなくてはいけないということで、「経営者こそリスキリング」と発言しています。記事では「二刀流」という言葉を使っています。経営者はもちろん経営については知見がありますが、データサイエンスもある程度できることが大事ではないかという意味でこの言葉を使いました。

先述の通り、高校でも情報Iが必修になりました。大学でもデータサイエンスに関する分野を勉強した学生が卒業していきます。こうした時代にあって、すでに経営者になった方々も情報科学を勉強しないと若い人と話ができないという時代になってくると思います。

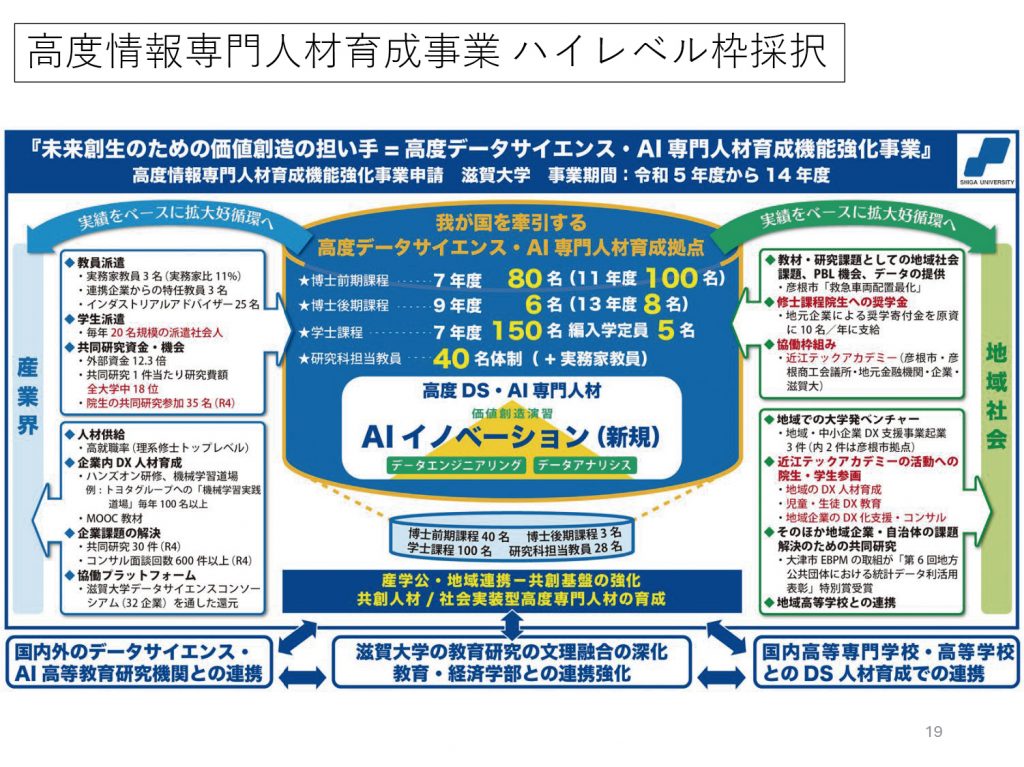

理系の基礎の上に文系的な価値創造スキルを備えた人材を育成

滋賀大学でデータサイエンス学部を創設した経緯について説明します。データサイエンス学部ができたのが2017年です。2019年にはデータサイエンス研究科を設立しましたが、当初は学部の卒業生がまだ出ていない状況でしたので、企業から派遣された方々が多く学んでいました。2024年に文部科学省から「高度情報専門人材事業」に採択され、支援をいただいて取り組みを拡大しています。

経営者のリスキリングが大事という視点から、経済学研究科にも経営分析学という専攻を設置しました。経営分析学というのは、経営学とデータサイエンスの二刀流です。一方でデータサイエンス研究科はデータサイエンスとAIに特化しています。

このように滋賀大学では2017年からデータサイエンスを中心に大学としての拡充を図り、現在、教員が50数名になりました。ただし、国立大学は予算が増えないので、文部科学省のお金だけでは人員は増やせないのが実情です。では、どうやって教員を増やしているのかというと、外部資金で採用しています。具体的には企業との共同研究です。外部資金で採用した教員のメインの仕事は企業連携です。外部との連携が延べ500件近くになっています。毎年100件弱の共同研究が動いているような状況です。

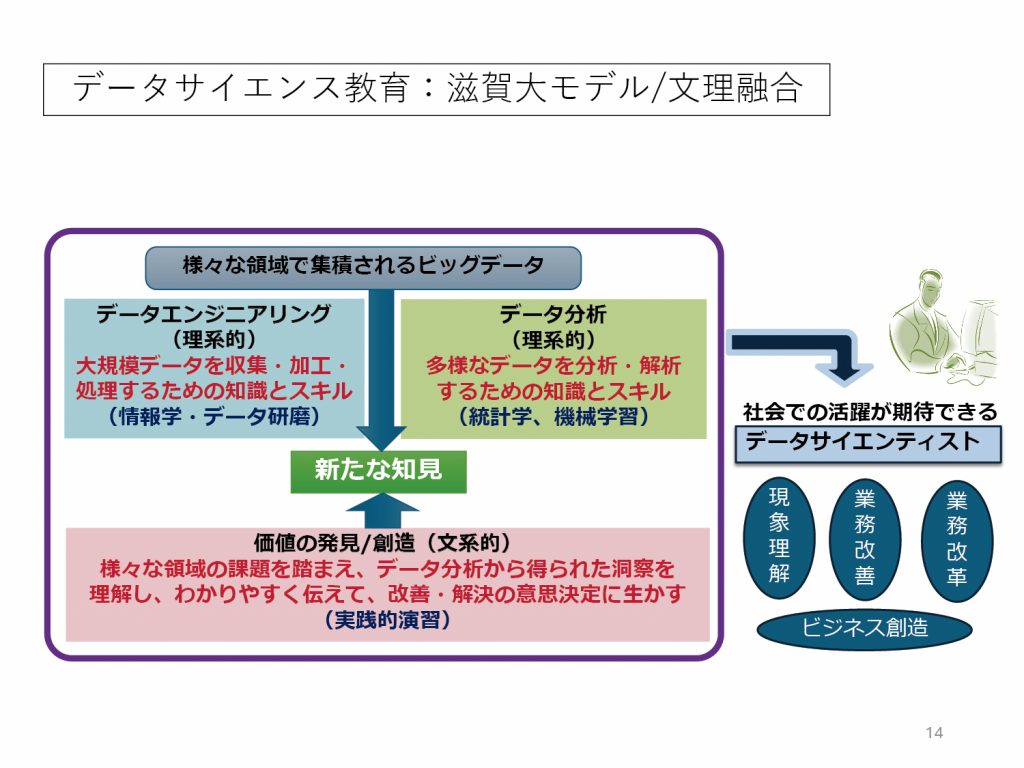

次にどういう人材の育成を目指しているのかを説明します。

データ分析の領域では、機械学習や深層学習などAI的な手法を含みます。これだけだと理系的なイメージですが、データサイエンスの応用領域は、例えばマーケティング分野での応用では「どういったものが売れるか」、「どうしたら人が買ってくれるか」といったことも分析するので、文系的な側面もあります。実際のデータを使って何をするのかについて考えるのは文系的な要素が多いです。就職先も文系が多いです。

つまり、理系の基礎の上に文系的な価値創造のスキルも備えた人材として、データサイエンティストを捉えています。理想像かもしれませんが、そういったことができる人材の育成を目指し、教育プログラムやカリキュラムも考えています。できるだけ学生のうちから実践的なデータ分析をして、その経験をしてから就職していくということを考えています。

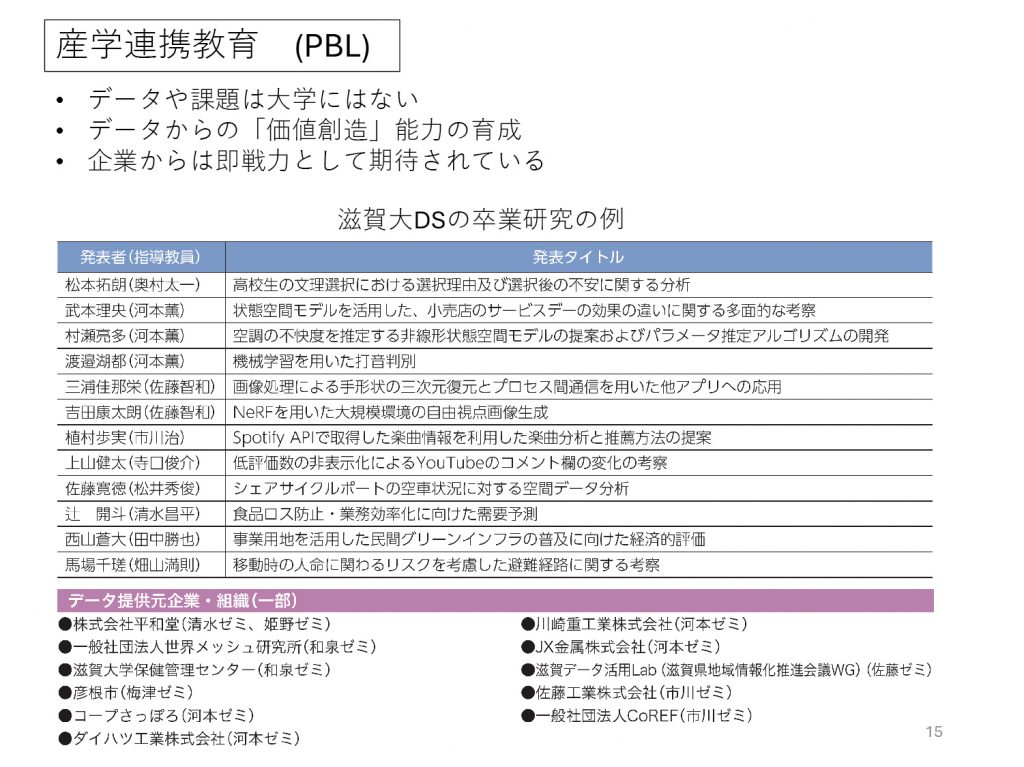

また、実際のデータや課題は大学にはなくて企業側にあります。産学連携で教育せざるを得ないのです。自然に実践的な教育になっているのも特徴です。こうしたことを大事にしているということもあって、就職状況が良いという結果に繋がっているのだと思います。

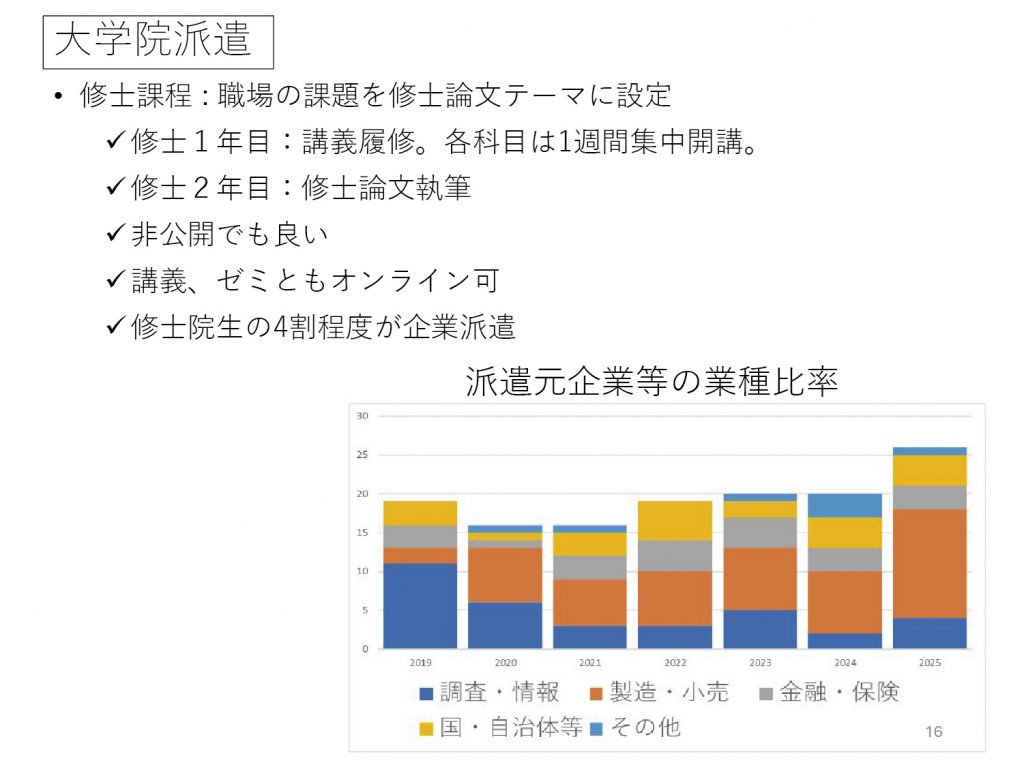

大学院で特徴的なのは、企業からの派遣の院生が多いということです。

先述のように大学院を設置したときは、ほとんどが企業派遣でしたが、現在でも4割程度が企業派遣で、残りが学部から上がってきた大学院生です。違う世代の人たちが混じっているような大学院になっています。派遣元もさまざまで、最近は製造系が多くなっています。製造業でデータサイエンティストを内製したいということで、滋賀大の修士に派遣するというケースが増えています。その他、金融・保険や自治体からも来ています。色々な企業から来ていただいて、かつ学部から上がってきた大学院生が混ざっているという非常に多様な大学院になっています。

企業にとって社員を2年間修士に送り出すのは大変ではないかという声がありますが、修士2年目の論文では、実際の企業の課題、例えばある製造工程を改善したいなどがテーマになるので、その企業の実際の仕事に非常に近いことを学び・研究することになります。大学との共同研究のひとつの形態として修士派遣するというイメージで、それが企業側から評価されています。企業の実際の課題が研究テーマとなるので、修士論文は非公開で取り組むことができます。

一方で、オンライン教材も作っています。MOOCという動画教材です。

大学生だけでなく社会人も使っていただいています。短時間の動画なので、通勤時間に1コマ見るということもできます。お勧めはデータ研磨入門で、データの前処理について解説しています。書式を揃えたり表記の揺れを揃えたりということが実際の分析では時間がかかりますが、その手法を教えています。

一方で経営分析学においても、経営学とデータサイエンスの融合領域に絡む分野をオンラインで学ぶ教材を開発しています。

▲ スライド13・経営学と

▲ スライド13・経営学と

データサイエンスの

融合領域のオンライン教材

社会人も勉強していただけるような教材として、ここ1、2年で増えてきました。

滋賀大学のChatGPTの導入・活用状況は

滋賀大学では、データサイエンスに関する取り組みが2024年に文部科学省の高度情報専門人材事業に採択され、2025年4月から修士課程の定員を50名から80名に増やし、4年後には100名にします。大学院担当の教員も約10名増やして、40名にしようと拡大しています。

▲ スライド14・高度情報専門人材事業に

▲ スライド14・高度情報専門人材事業に

採択されたことで

データサイエンス学部を拡充

2024年4月には経済学研究科で経営分析学専攻を立ち上げました。ここで重要となるのは、Master of Buisiness Analytics、通称「MBAN」です。これは経営分析学修士という意味で、このプログラムはアメリカのビジネススクールですでに運用されています。日本では滋賀大学が初めて導入しました。経営学とデータサイエンスを両方やるという二刀流人材の育成を目指しています。

もう少し深掘りすると、データサイエンティストという人材を活かせるような経営者を育成するという考え方です。こちらも社会人のリスキリングとして進めています。非常にニーズの高い分野です。日本では製造業の現場における合理化の取り組みはハイレベルですが、ホワイトカラーの生産性を高める取り組みでは改善の余地があります。経営人材がデータサイエンスを知ることが大事で、これについては潜在的なニーズが高いと考え、滋賀大学では取り組んでいます。

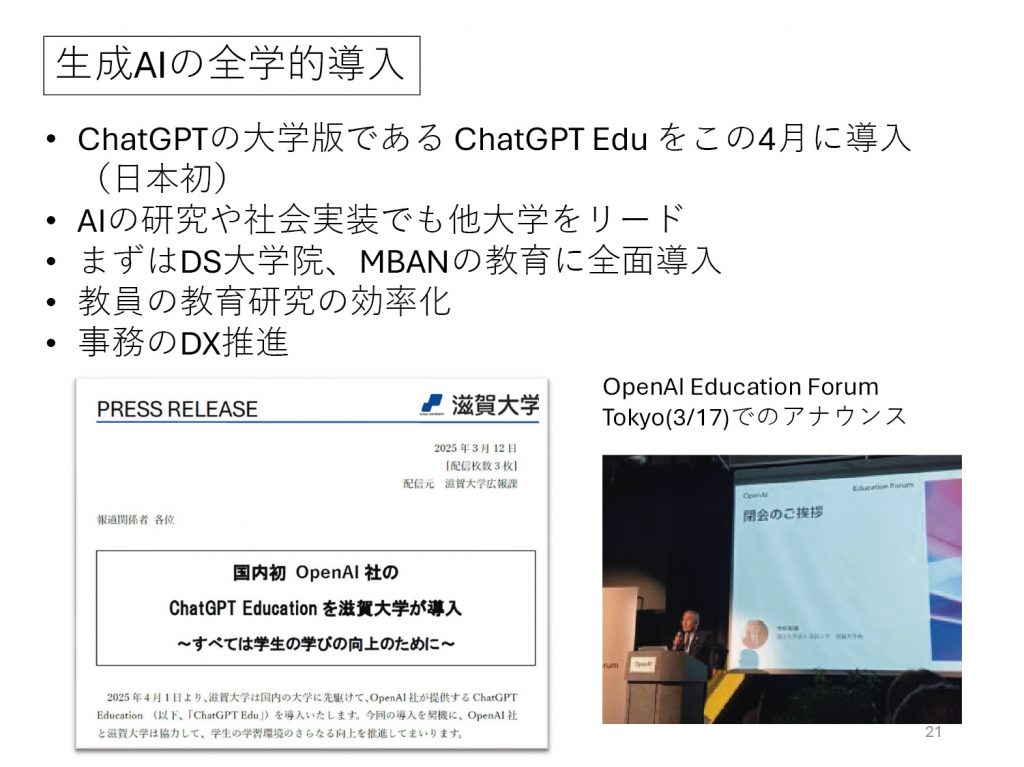

滋賀大学における生成AIの活用状況についても説明します。滋賀大学では全学的導入を進めているところです。

最近の生成AI技術の進化は非常に早く、ChatGPTが出てきたのが2020年秋ですが、すでに色々なバージョンがリリースされ、能力は向上しています。それにともない、教育内容も変化しています。例えばプログラミング教育では、以前は学生が手で入力してプログラムを書いていましたが、現在はChatGPTにコードを書いてもらえます。そうなると、必要とされる能力は、ChatGPTが書いたコードが正しいかどうかを確認し、修正できる能力です。それを育む方向に教育を変えていかなくてはなりません。

ChatGPTの大学版があるのを半年前に知りまして、ChatGPT Eduを4月に導入しました。これも日本初です。AIの研究や社会実装でも他大学をリードしていきたいと考えています。費用もかかるので全員に導入はできていないですが、まずはデータサイエンス研究科やMBANには全面的に導入します。教員もすでに使っているので、研究の効率化を大学としてサポートするという形で進めています。

累計400件以上にもなる滋賀大学の産学連携実績

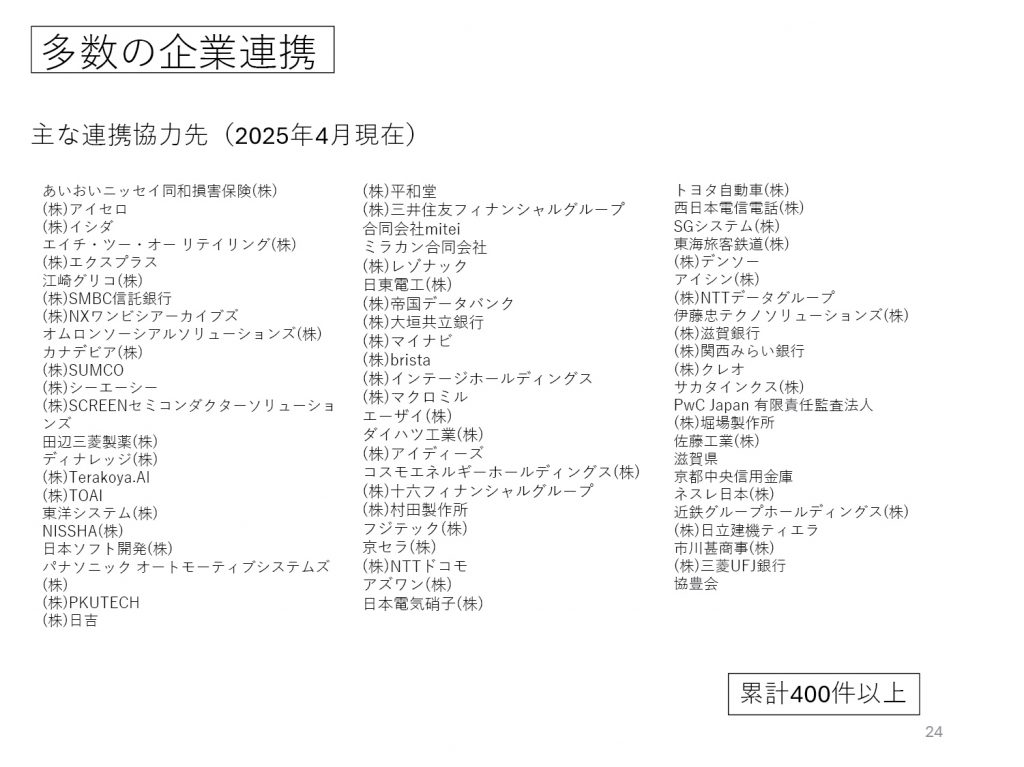

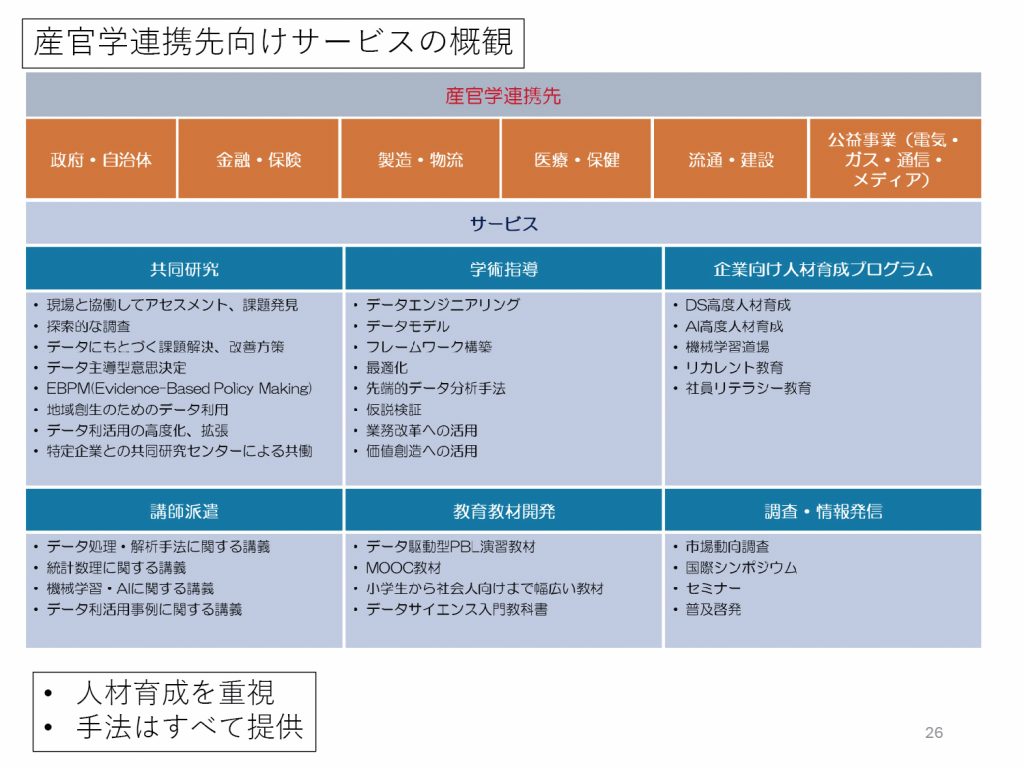

次に共同研究について説明します。企業連携は累計400件以上に達しています。

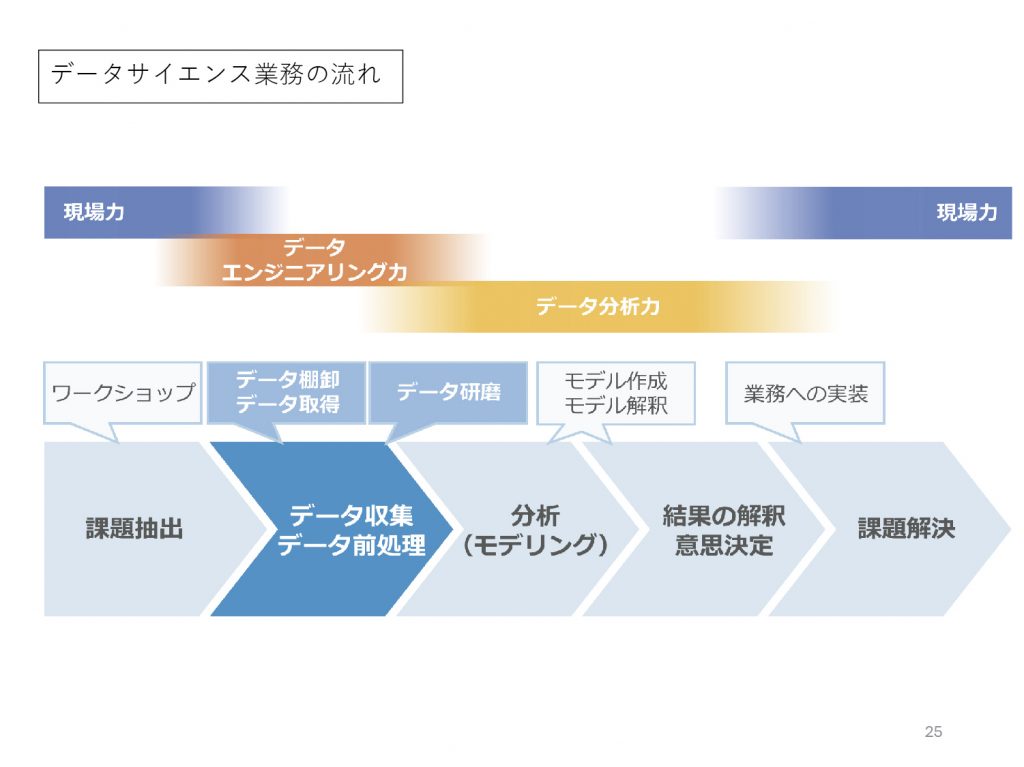

データサイエンスの利用の仕方、その全般について企業側にアドバイスしています。課題設定、データの前処理、分析、結果の解釈、実装などです。大学としてはデータ収集とデータ前処理などがアドバイスしやすいところですが、全般に渡ってどうDXを進めたら良いかということもアドバイスしています。

連携先としては金融、製造、医療系等で、累計で400件以上、500近くにはなっていますので、あらゆる分野の企業と連携しているとお考えいただいて良いでしょう。連携の形態としては共同研究、学術指導、企業内の人材育成プログラムなどさまざまな形でオーダーメイドしています。

民間のコンサルティング会社と同じような取り組みと思われるかもしれませんが、大学は教育機関ですから、あくまで人材育成を重視しています。パッケージを提供するというよりは、人材育成に注力しているかたちです。

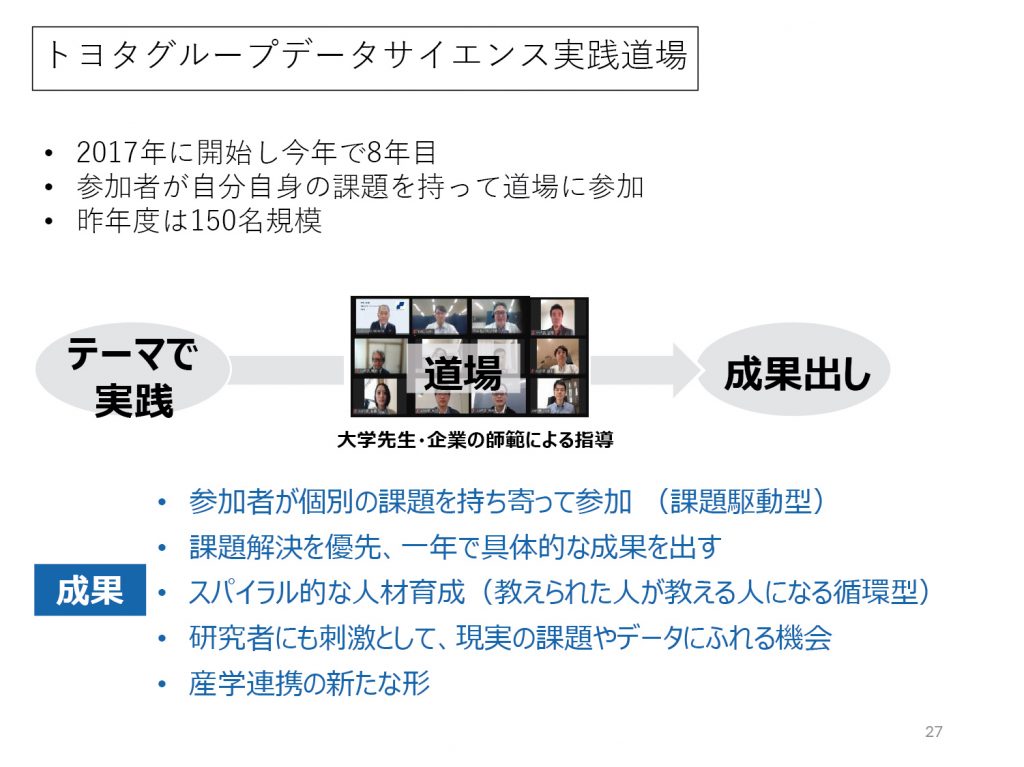

ひとつの事例として、トヨタグループのデータサイエンス実践道場の取り組みを紹介します。2017年に開始して今年で8年目です。

「道場」と言っているのは、参加者が自分自身の課題を持ち寄って、大学の教員と企業内での経験者が師範として指導するという形式だからです。参加者が個別の課題を持って参加して、1年間で具体的な成果を出すことを目指し取り組みます。トヨタグループに対してオーダーメイド的な教育をやっていますが、研究者にメリットがあるかと言われると、すぐに論文になるということではないです。しかし研究者にも現実の課題やデータに触れる機会になります。特にデータサイエンスでは、社会実装がすごく大事ですので研究者にも多いに刺激になると思います。

この取り組みは拡大しておりまして、2年前から大学も複数大学に拡大し、企業側もトヨタグループから増やして、トヨタのサプライヤーも含めて50社くらいの参加になりました。用語としても、産学連携を強めて「産産学学連携」という用語を使っています。色々な企業と大学が1対1ではなくて、マッチングを広く図っていくというプラットフォームを提供しています。

最後にまとめます。デジタル分野では日本は遅れているのではないか。そこで文部科学省もAI戦略2019で後押しして、大学では教育が進んでいます。ただ、社会人のリスキリングが課題ではないかということを話しました。それから滋賀大学の人材育成、ChatGPT Eduの導入も説明しましたし、産学連携の実績で特にトヨタグループについて紹介しました。

>> 後半へ続く