概要

超教育協会は2025年2月26日、早稲田大学 法学学術院 教授の肥塚 肇雄氏を招いて、「メタバース体験を通して学ぶ寄附講座『メタバースと法』~法学教育の新しい可能性を目指して」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、肥塚氏が寄附講座『メタバースと法』を開講した経緯や講座の内容について講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「メタバース体験を通して学ぶ寄附講座『メタバースと法』~法学教育の新しい可能性を目指して」

■日時:2025年2月26日(水) 12時~12時55分

■講演:肥塚 肇雄氏

早稲田大学 法学学術院 教授

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

肥塚氏は、約40分の講演において、寄附講座「メタバースと法」の開講に至った経緯やその内容について話した。主な講演内容は以下のとおり。

寄附講座「メタバースと法」は2023年秋に開講し、2024年度も秋に講座を実施しました。これまでの経緯と2025年度に向けての取り組みについて説明します。

私の研究分野は、法学の中でも保険法というニッチな領域です。保険法の領域には生命保険や損害保険があり、損害保険の中の自動車保険を中心に研究してきました。

現在、私は早稲田大学に勤務をしていますが、2022年3月末までは国立大学法人香川大学で約19年間、教壇に立っていました。その間に自動運転やドローン配送に関する実証実験を実施し、リスクと法についての考察を深めながら研究を進めてきました。

自動車保険においては、徐々に自動運転が実用化に向けて議論されてきたこともあり、2019年には群馬大学と明治大学と香川大学の3大学が共同で、自動運転の公道実験に取り組みました。香川県の中で最も少子高齢化が進んでいる自治体では、様々な深刻な問題が徐々に顕在化しつつありました。その一つが高齢者の足をどう確保するかという問題。そこで、自動運転に対する社会受容性を探っていこうという目的で取り組んだ訳です。実験に使用したのはトヨタのミニバン・アルファードを群馬大学が改造した車両です。車体の上についたレーザーセンサーとGPSを組み合わせて、車の位置を数センチ単位で把握し、車の前後左右にもレーザーセンサーを付けて障害物を感知する機能を備えています。小豆島町の道の駅、小豆島オリーブ公園を発着点とするおよそ800メートルのコースを自動運転のレベル2で走らせました。

(参照)https://www.youtube.com/watch?v=k_ZXvyCQDBQ&t=20s

2020年7月に実施した「遠隔診療とドローン医薬品配送」に関する実証実験では香川大学、株式会社かもめや及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の三者で取り組みました。医療と物流の地域課題の解決をテーマにした実証実験で、香川大学は遠隔診療やドローン配送に資する医学的知見、法学的知見を提供しました。

実証実験の舞台は、香川県三豊市の粟島で、人口はおよそ200人、本島へは定期船で移動しています。住民の約75%が70歳以上であり、高齢化が進んでいることから、医療体制の整備が喫緊の課題でした。粟島で唯一の診療所では週に2回、本島(淡路島)から医師が派遣され、診療を行っています。実験では、「診療所では対応できない急患が訪れた」という設定で遠隔診療のテストを実施し、無人ドローンで急を要する医療品、例えばモバイル心電計などの配送がうまくできるかどうかを確認しました。

(参照)https://www.youtube.com/watch?v=R089Nv6pv44&t=600s

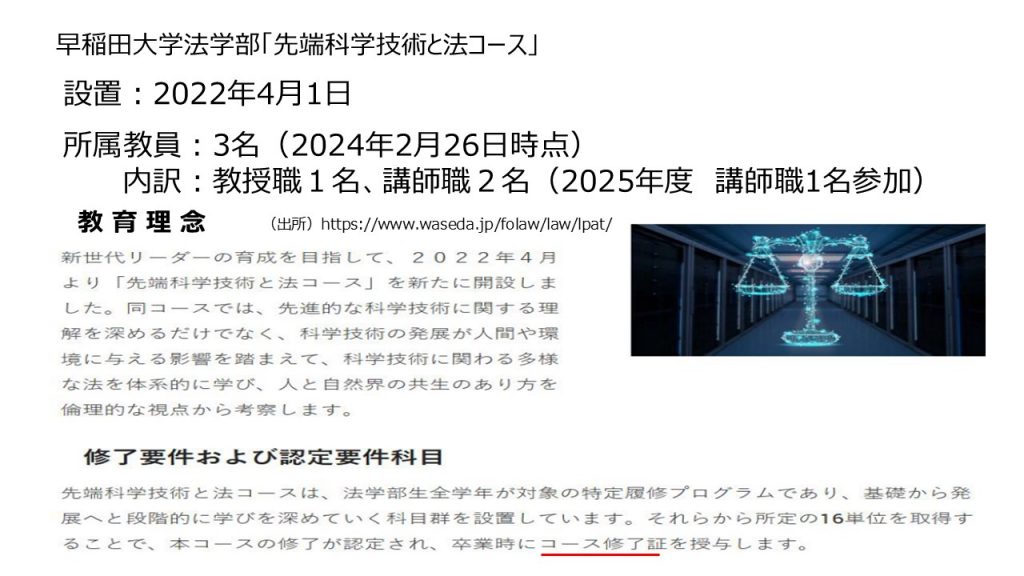

こうした実証実験を通じて、座学では体験できない多くの学びを得ることができました。先端科学技術を社会に実装化するためには、実験してリスクと法を考えることも大事だということに思い至るようになりました。2022年に「先端科学技術と法コース」が早稲田大学 法学部に設置されたことを機に、香川大学から早稲田大学へと移りました。現在、同コースには教授職の私の他に講師職が2名います。2025年度からは講師職に1名が加わり、講師職は合計3名、私を含め4名体制で「先端科学技術と法コース」がスタートします。

▲ スライド1・早稲田大学 法学部に設置された

▲ スライド1・早稲田大学 法学部に設置された

「先端科学技術と法コース」の概要

この「先端科学技術と法コース」の教育理念は、「先進的な科学技術に関する理解を深めていくだけではなく、科学技術の発展が人間や環境に与える影響を踏まえて、科学技術の関わる多様な法体系を学び、人間と自然界の共通の在り方を倫理的な視点から考察する」というものです。

従来の法学教育は、民事法を例にして、大雑把に説明しますと、「契約を破った場合には相手方に対し損害賠償責任が発生する」、または「契約がない場合でも、故意又は過失に基づいて相手方に損害を与えたときにも賠償責任が発生する」ということを前提に、どういう場合に責任が発生するのかを内容とするものでした。

また、一般的にはあれはしてはいけない、これはしてはいけないという規制的なイメージが強く、一般の方々には、新しいものを生み出すことが苦手な分野だという印象が多分にあったと思います。

そういった従来の概念にはとらわれず、「先端科学技術と法コース」は「先端科学技術をいかにして社会の中に実装していくかという視点から、法の役割を考える」という考えのもとに設置されたといえるでしょう。この「先端科学技術と法コース」で、合計16単位を修得すれば、卒業時にコース修了証が授与されます。16単位の内訳は、基礎科目が6単位、発展科目が6単位、発展科目の2つ目が4単位です。

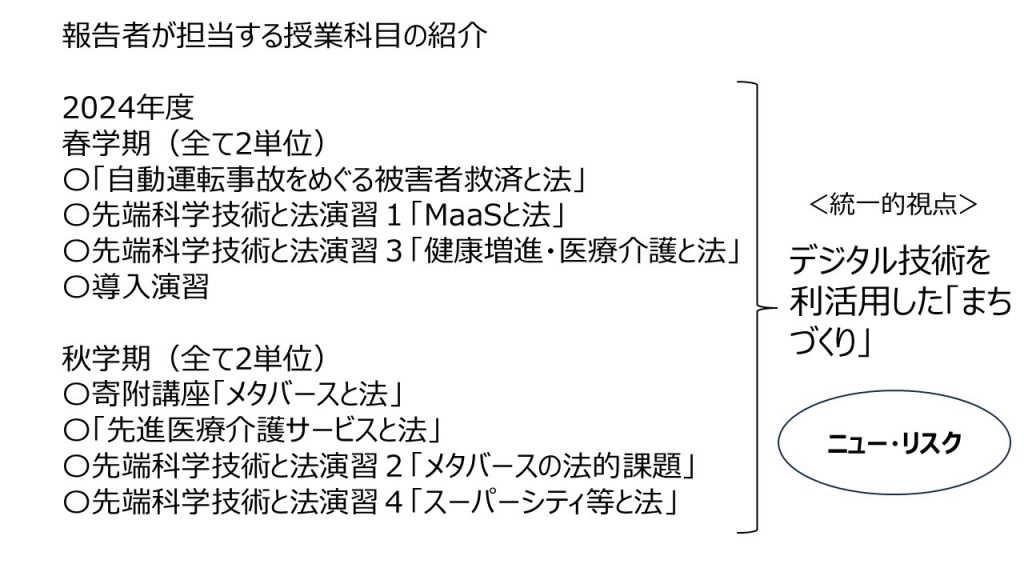

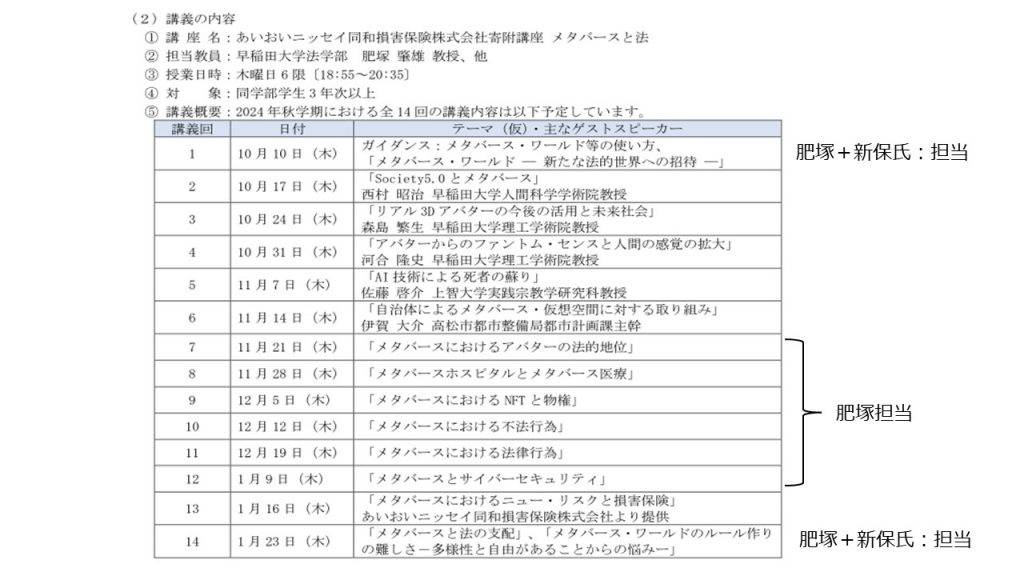

一例ですが、私が担当した2024年度の授業科目を紹介します。

春学期には、「自動運転事故をめぐる被害者救済と法」という形で、自動運転と法の関係を講義しました。演習では、Mobility as a Service(MaaS) に関わる法との関係についての演習と、健康増進と医療介護という視点から法との関わり合いを議論する演習がありました。導入演習というのは1年生対象で、高齢社会の分野を扱っています。秋学期には、寄附講座「メタバースと法」と「先進医療介護サービスと法」という講義科目があります。演習は2つあり、「メタバースの法的課題」と「スーパーシティ」をテーマとするものです。これら春学期と秋学期の内容はバラバラのように見えますが、どちらにおいてもデジタル技術を利活用した「まちづくり」を考えて講義や演習を実施し、その中で発生するニュー・リスクについてどのように対応していくのかまで踏まえて学ぶという統一的視点のもとに構成されています。

先端科学技術を社会実装化するには社会受容性を高めることが重要

次に先端科学技術の社会実装化と「法の役割」について説明します。ここでのキーワードは「ELSI(Ethical,Legal and Social Issues)」です。これは、新しい科学技術を社会に実装化していくためには、倫理的、法的、社会的な課題を解決しなければいけないという考え方です。特に、理系の大学院生などがスタートアップを起こす時や、新しい技術を開発する時にELSIが問われます。

ただし、私はどちらかというと社会受容性を高めていくことが大事で、そのために倫理的な課題や法的な課題を解決し、新しい科学技術を社会に導入した時に不可避的に生じ得るリスクを洗い出して、それに対する対応を整えることが重要だと考えています。すなわち、Social Acceptability>Ethical and Legal lssues、and Risksの方が適切ではないかと考えています。

先端科学技術を社会に実装化されるためには、その技術に対する社会需容性が高まる必要があります。そこで、先端科学技術を社会に実装化した場合に生じ得るニュー・リスクに対処するための損害保険が開発され商品化される必要があります。このようにして先端科学技術に対する社会受容性を高めていくことこそが、先端科学技術を社会実装化するためには大事であろうと考える訳です。そのために、法はどのような役割を果たしていくべきなのかという視点が重要です。法的な課題を洗い出すとともに、リスクも洗い出して、新しい保険商品を作っていくところまで行くことが求められると思います。

メタバース空間に必要な法規制を「メタバース空間で学ぶ」新しい講座

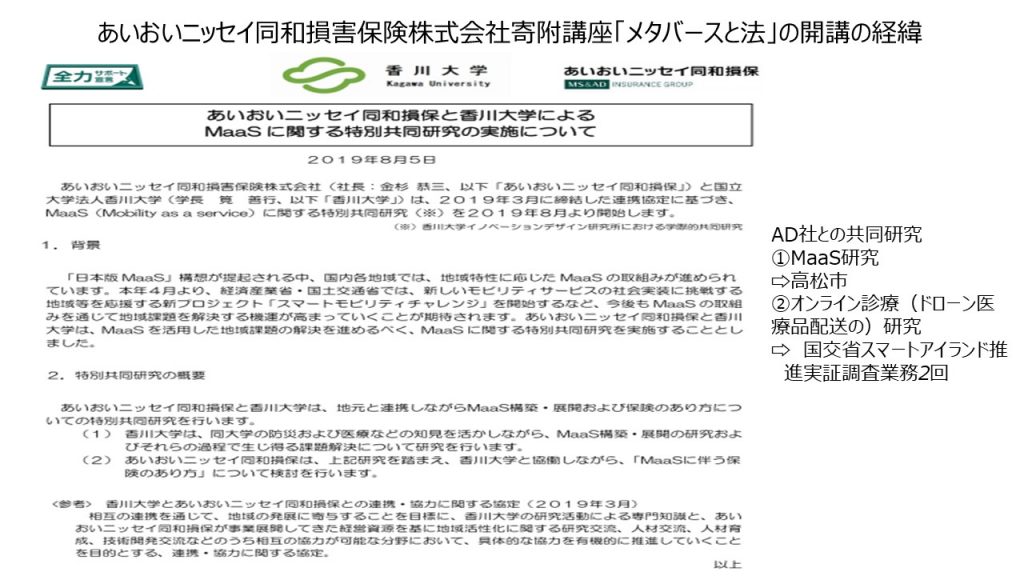

続いて、寄附講座「メタバースと法」の開講の経緯について説明します。この講座は、あいおいニッセイ同和損害保険からのご寄付により開講しました。

私の前任校である香川大学で、私が在任中にあいおいニッセイ同和損害保険との間で特別共同研究の実施に関する包括協定を締結したことがきっかけです。私が早稲田大学に移籍した後も、あいおいニッセイ同和損害保険とのご縁に恵まれ、寄附講座という形でご支援をいただくことができました。

香川大学とあいおいニッセイ同和損害保険との共同研究では、MaaSの研究が主要な研究テーマの一つでした。高松市は、Mobility as a Serviceという言葉が社会的に普及する前から、公共交通機関が人口減少によって脆弱な状態になっていくことを懸念し、公共交通機関を維持するための取り組みを行っていました。高松市にはMaaSの研究を実施する素地があったと言えると思います。

もうひとつの主要な研究テーマは、オンライン診療です。香川県は医療先進県と言われています。有人離島が非常に多く、医師が常駐していない島があるためオンライン診療の実装化にいち早く取り組んできました。あいおいニッセイ同和損害保険も加わっていただいたコンソーシアムを作り、国土交通省のスマートアイランド推進実証調査業務に2回採択していただき、2021年と2023年の2回実証実験を実施しました。こうした香川大学での取り組みの経緯があって、早稲田大学においてもあいおいニッセイ同和損害保険との信頼関係が継続されていたと感じています。

そして、早稲田大学では、特に教育という観点で新しい研究に取り組もうということになり、2023年の秋学期から「メタバースと法」という授業を開講していただきました。

2023年の講座は、実は没入感を体験しての授業ではありませんでした。PC上での仮想空間を確認しながら授業を実施していたのです。そこで、2024年度はメタバース空間の中でゲストスピーカーの先生方や担当者の私が教壇に立つかたちで講義を実施しようと取り組みました。ゲストスピーカーの先生方も私もVRゴーグルをかぶり、学生も全員がVRゴーグルをかぶり、メタバース空間の中で講義が展開されました。

1回目と2回目の授業では、学生に慣れてもらうことを目的にVRゴーグルの使い方などを説明し、3回目や4回目くらいから実際にゴーグルをかぶってアバターになり、メタバース空間の教室に入ってもらうというかたちで授業を進めました。

寄付者であるあいおいニッセイ同和損害保険は、デジタル技術を活用してCSV(Creating Shared Value )を生み出すCSV×DXを前面に打ち出しています。また、新納 啓介社長ご自身のアバターボビーが会社を紹介するメタバース空間ADigital spaceも公開しています。そういう点でも親和性があって、一緒に授業をさせていただくことになりました。

▲ スライド5・寄付者である

▲ スライド5・寄付者である

あいおいニッセイ同和損害保険の紹介

あいおいニッセイ同和損保は、先端科学技術において損保業界をリードしている会社で、自動車に搭載された通信機器で運転情報を収集し、そのデータに基づいて保険料を算出するテレマティクス自動車保険をいち早く開発しています。またCSV×DXという形で社会との共通価値の創造と、データデジタル技術の活用による価値提供の変革を目指し、顧客、地域社会の未来を支えていこうとしています。私なりの理解では、保険で社会課題を解決するということだと考えています。

ただし、あいおいニッセイ同和損保からご寄付をいただいても、私は法学が専門なので技術的なことの理解は深くはありません。そこで、ご縁があった株式会社VLEAPという早稲田大学発のスタートアップ企業と意気投合し、メタバース教室を作っていただくことになりました。

▲ スライド6・メタバース教室を

▲ スライド6・メタバース教室を

構築した株式会社VLEAP

このVLEAPは、実際にNTTドコモと「バーチャル道頓堀」を作るなど、メタバースの分野ですでに実績があります。CEOの新保 正悟氏、COOの倉田 一生氏、CSOの松広 航氏の全員が20代の若い会社です。あいおいニッセイ同和損保の本社前のスペースを青空教室に見立てて、アバターを作っていくこととなりました。すると、彼らは発想が柔軟で、巻ずしから空き缶、目玉焼き、クッション、人型など様々なアバターを作成してくれました。これも彼らのアイデアなのですが、加害行為を行うハラスメント用のアバターとして透明のアバターや昆虫を見立てた気持ち悪いアバターを提案して作っていただきました。それらを使って実験的な授業を行いました。

▲ スライド7・「メタバースと法」の

▲ スライド7・「メタバースと法」の

教室の風景。さまざまなアバターがいて、

角帽をかぶっているのが講師

ディスカッションルームも作りました。6つの部屋があって、その中でグループワークを実施しました。100分授業のうち、30分程度で、一つの課題を提示してディスカッションをしてもらい、回答を考えてもらいました。寄附講座「メタバースと法」開講前にニュースリリースを発信しました。

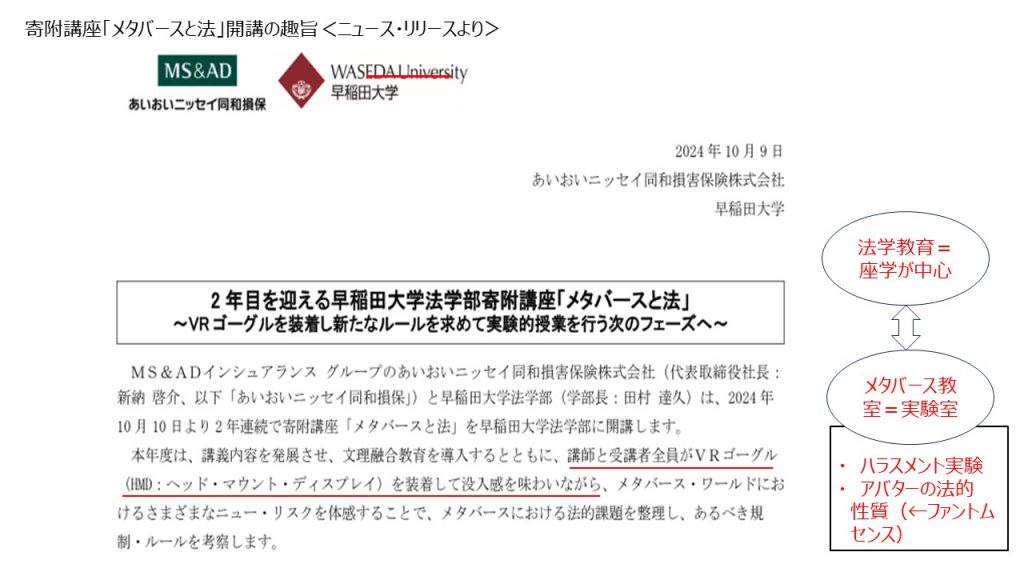

2024度からは、VRゴーグルを全員が装着して没入感を味わうかたちで授業を実施したことがポイントです。従来、法学教育というのは座学が中心でした。大教室で教員が知識を授け他方において、ゼミで各学生が研究しそれを発表して、質疑応答を進めていくのが伝統的なスタイルでした。

ところがメタバースのような新しい空間におけるルールを考察するとき、メタバース体験を通した授業でないとなかなか理解が進みません。そこで、メタバース教室を作らなくてはいけないと感じました。体験という意味では、メタバース教室は実験室と同じです。例えば、ハラスメントの実験を行いました。見る人によっては不快感を覚えるような昆虫のアバターを作って、そのアバターが近寄ってきたらどの距離まで耐えられるか。そもそも近づくのも気持ち悪いと言って近づかない受講生もいました。こうした授業によって、人によって感じ方が多様であること、そもそも外見で判断することの問題も含めて、さまざまなかたちでハラスメントが起こり得ることを受講生も体験できたと思います。

もうひとつ、将来的にアバターを代理人として振る舞い、何かしらの取引きなどを行った場合、果たしてアバターに法人格を与えていいかという議論が出てくる可能性があります。故人がアタバーになって「死者が蘇る」という状況になることも考えられます。そのほか、アバターの法的位置づけが大事です。この問題は、アバターの「中の人」がアバターを通して、「何をどこまで体感できるのか」すなわち、ファントムセンスをどこまで感じるかに関わってくるところもポイントだと思います。このように、実際にメタバース体験をしてもらうという目的でVRゴーグルを装着した授業を実施しました。

「メタバースと法」の内容は毎年変えていこうと考えていまして、2025年度はまた別の視点からの授業の組み立てを予定しています。2024年においては、まず文理融合教育を目指しました。また、死者の権利も考えました。臨場感と没入感をもって体験をしてもらって、メタバースの中における必要な法のあり方を考えたり、自由の限界を考えるという授業でした。

産学連携という視点から、高松市の職員に講義していただいて、高松市のデジタルマップなど仮想空間に関わる行政の取り組みについても講義をしていただきました。参考までにシラバスを示します。

▲ スライド9・「メタバースと法」のシラバス。

▲ スライド9・「メタバースと法」のシラバス。

7回から12回が肥塚氏の担当

学外からは、上智大学の実践宗教学研究科 教授の佐藤 啓介氏には「AI技術と死者の蘇り」について、あいおいニッセイ同和損保には「メタバースにおけるニュー・リスクと損害保険」をテーマについての講義をしていただきました。

私は、メタバース体験というのは非常に大事であって、PC上のメタバース体験とは違うと考えています。没入感があるのとないのでは、体験や法規制のあり方も違ってくると思います。顔を右や左や上に向けたら現実空間があるのと、右を見ても左を見ても全部メタバース空間というのではインパクトが違います。メタバースワールドは、物理的な制約があるリアルワールドとは全く異次元の世界であるということを、VRゴーグルによって体験できるのではないかと考えています。そこにおける法規制というのは、非常に大事であると考えているところです。

デジタル時代における法学教育では文理融合教育が必要に

次に法学教育についてお話しします。伝統的な法学教育は、法解釈学を中心とした座学でした。六法と基本書と最高裁判例、下級審の判例などをひもといて、頭の中で実験をして考え、一定の妥当な結論を導くというものです。こういった伝統的な形があるのです。

しかし、これからデジタル時代における法学教育は変わってくるのではないかと思います。すでにほとんどの人たちがスマートフォンを持ってパソコンを扱うようになって、さらにAIが社会に入り込んでいます。なので、当然のことですが、文理融合教育が必要になってくると思います。文理融合教育を行うにしても、理系の正しい知識を前提にして、その上に法理論を組み立てていかなければ、砂上の楼閣のように崩れ去ってしまいます。

さらに、これからの先端科学技術を社会の中で実装化していくとなると、それを何らかの形で体験していかなければ、求められる法規制とは何かが分からないのではないかと思っています。そういう意味では、メタバース空間を体験してそれを普遍化して理論を構築していくことが重要です。そういう意味では、「メタバースと法」は実験そのものかもしれません。

法学教育と研究という視点では、先端科学技術と法倫理研究所の中に、「メタバースと法」という研究会を設置しています。2カ月に1度、大学教員、弁護士、実務家、保険実務家が集まって議論をしています。ここでの成果を今後、教育の場に反映させていきます。具体的な成果としては、教科書を2025年10月から11月ごろに出版する予定です。2025年は寄附講座「メタバースと法」の3年目になりますので、その節目に当たって、今までの教育の成果も踏まえてのシンポジウムを開催したいと計画中です。以上で私の報告とさせていただきます。

>> 後半へ続く