概要

超教育協会は2021年7月20日、熊本大学教育学部准教授で教育哲学者の苫野 一徳氏を招いて、「『そもそも教育は何のため?』から考える『公教育の構造転換』」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、苫野氏が、人類の歴史を大きく変えた公教育の役割と150年間に生じたその歪み、そして「学び」と「公教育」を構造転換する「3つのカギ」についての講演を行い、後半では、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに質疑応答を実施した。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「『そもそも教育は何のため?』から考える『公教育の構造転換』」

■日時:2021年7月20日(火)12時~12時55分

■講演:苫野 一徳氏

熊本大学教育学部准教授/教育哲学者

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

哲学者でもある苫野氏は、約30分間の講演において、学校教育の存在意義と現在の公教育の問題点、それを是正するための学びと公教育の構造転換について説明した。主な講演内容は以下のとおり。

「哲学とは何か」について、「本質洞察に基づく原理の提示を行う学問」と考えることができます。例えば「愛」の本質が分かれば、どうすれば豊かな愛を持って生きられるかが分かります。これは「幸せ」や「自由」、「良い社会」に置き換えても同じです。

このように、物事の本質を徹底的に考え抜いて解き明かしていくのが哲学です。逆に、この本質がぶれているとどこを目指せばいいのかが分からなくなってしまいます。もっとも、哲学には「絶対的に正しい本質」はありません。その意味では、できるだけ多くの人が「なるほど本質的だ」と納得する深い考え方の提示に力を注ぐのが哲学と言えます。

哲学をベースに、そもそも「教育」とはいったい何かを考え、その本質を明らかにし、どうあれば「よい」と言えるのか、そのような教育を学校や自治体と共に実装するにはどうしたら良いのか、について考えます。

公教育・学校教育は

「何のため」に存在しているのか?

まず「そもそも学校は何のために存在しているのか」について説明します。そこを踏まえれば、この150年間ほとんど変わらなかった「公教育」を、根本から構造転換しなければならない理由が見えてきます「公教育は市民社会(民主主義社会)の最大の土台であり、人類数万年の歴史における革命的な発明である」ということをしっかりと理解しておく必要があります。

▲ スライド1・公教育は人類史に輝く革命的な発明

私たちは20世紀の2つの世界対戦や21世紀のテロとの戦いを目の当たりにして、現在は非常に暴力的な「戦争の時代」と捉えがちです。しかし、世界の歴史を振り返ってみると、実はこの2~3世紀で戦争は激減しています。これはスティーブン・ピンカーの「暴力の人類史」に詳しいのですが、大きく右肩下がりのカーブを描いて暴力や戦争は激減しているのです。

ピンカーは「数万年の殺し合いの果てにようやく、人類の間に『民主主義』という考え方が育ってきた」と言いました。民主主義は元々、ヨーロッパの哲学者たちが見出したものですが、その背景には、キリスト教とイスラム教の戦争など殺戮を数百年も繰り返してきた歴史があります。どうすれば戦争を無くせるのかを強く考える動機を持ったことでヨーロッパから近代デモクラシーの考え方が生まれました。この「民主主義の根本原理」がジョン・ロック、ジャン・ジャック・ルソー、G・W・F・ヘーゲルといった哲学者たちの系譜で醸成され、世界中に広がっていったのです。

この市民社会、民主主義社会の根本原理について、ヘーゲルは「自由の相互承認」と言っています。「お互いを対等で『自由』な存在として認め合うことをルールとした社会を作ること以外に、自由に平和に生きる術はない」というヘーゲルの言葉は、今日の視点でも非常に優れた考え方です。

ただ、この実現にはいくつかの条件が必要で、そのうち最も大事なものが「法」です。ルールによって誰もが対等で自由な存在だということを認め合うわけです。ところが、どれだけ法を定めても力がなければ誰かの奴隷にされて、自由を奪われてしまいます。自由に生きるためには「力」も必要です。

そしてもう一つ、自由の相互承認に対する「感度」が一人一人の心の中で育まれている必要があります。ここに「公教育」が登場してくる本質があります。

つまり、「日本の公教育」すなわち、幼稚園から大学・大学院まで私立学校を含めた「学校教育全般」が何のために存在しているかと言うと、「全ての子供に『自由の相互承認』の感度を育むことを土台に、『自由』に生きるための力を育む」ためです。このことが常に根底に敷かれていなければ、私たちの教育構想は道に迷ってしまいます。一番の土台は何なのかをしっかり押さえた上で、これからの教育構想を進めていかなければなりません。

▲ スライド2・公教育が全ての子供に

「自由の相互承認」の感度を育む

150年間変わらない「学校システム」では

自由に生きるための力を育むことはできない

ところが、「自由の相互承認」を実現するための公教育で、さまざまな問題が起こっています。不登校、いじめ、体罰、そして「『小1プロブレム』と間違って呼ばれている現象」です。ちなみに「小1プロブレム」とは、小学1年生が黙って座って先生の話を聞けないという問題のことです。この背景には、遊びや主体性を大事にする幼稚園・保育園の「自由保育」を受けてきた子供たちが、小学校に入った途端に「黙って座りなさい・先生の話を聞きなさい・お口にチャック・手はお膝」と厳しく縛られてしまうという、「子供たちの発達段階に全く合わないシステムのプロブレム」があるのに、一般的には「小1プロブレム」と間違って捉えられてしまっているものです。決して「小1のプロブレム」ではないのに間違ってそう呼ばれているのです。

さらに、落ちこぼれや吹きこぼれ、同調圧力、空気を読み合う人間関係などの問題も重なって、「自由の相互承認」を実質化するはずの公教育が、むしろそれをボロボロにしています。

▲ スライド3・「自由の相互承認」を育むはずの学校が

現実には・・・

この問題の本質は「150年変わらない学校システム」にあります。皆が同じことを、同じペースで、同じようなやり方で、同質性の高い学年学級制の中で、出来合いの問いと答えを勉強する「ベルトコンベヤー型」のシステムが、今日の学校の諸問題の根本なのです。

例えば、100年前の尋常小学校を復元すると、驚くほど今と変わっていないことがわかります。

▲ スライド4・問題の本質は

「150年間変わらないシステム」にある

自動車がなかった時代と自動運転の時代、電話もなかった時代とスマホが当たり前の時代、人間社会は大きく変わった一方で学校の仕組みがほとんど変わらなかった理由として、イノベーション研究の第一任者、クレイトン・クリステンセンは「相互依存的アーキテクチャー」を挙げています。従来の学校システムで学び方や授業のあり方を変えようとすると、カリキュラムばかりでなく教員養成、教科書、採用試験、研修などあらゆるものを変えなければいけません。さまざまなものが相互依存的かつスパイラルに絡み合っているので変えることが困難なのです。

それでも諸外国は構造転換をある程度実現してきました。しかし日本は、「この教育システムが高度経済成長を支えた」という思い込みがシステム変更を躊躇させる「成功のパラドックス」があり、その結果、150年間で問題は隠しようもなく顕在化してしまったのです。例えば、一度ついていけなくなるとどんどん取り残される「落ちこぼれ」や、分かっていることを何度もやらされて嫌になる「吹きこぼれ」は、同じペース、同じやり方で勉強していれば構造的に必ず起こります。個々の子供の問題というより大部分はシステムの問題なのです。

学年学級制も私たちはごく当たり前に捉えていますが、実は150年前のイングランドで生まれた「発明」で、当時としては、ベルトコンベヤーのように工場システムに乗せていける画期的な仕組みでした。しかし、社会生活が、多様な人たちが世代を超えた「ごちゃまぜ」で営まれていくのに、学校だけが同い年の子供だけのコミュニティを形成する「学年学級制」は、本来人為的で不自然な仕組みです。こういったものを根こそぎ変えていかなければなりません。

「学びの構造転換」を実現する

学びの個別化・協同化・プロジェクト化

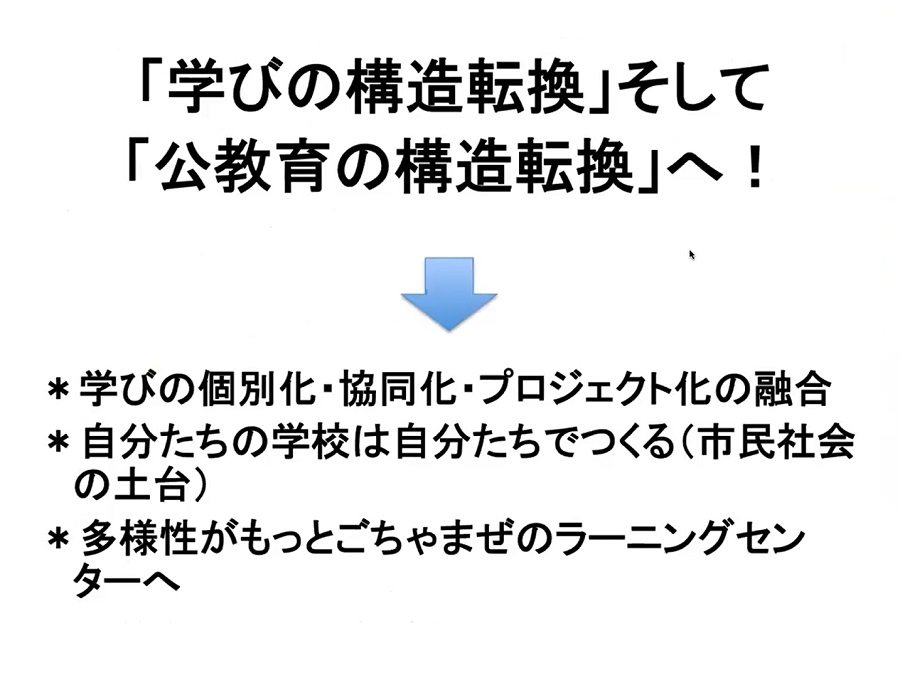

それでは、どうすれば「公教育の構造転換」が図れるのか。まずは「学びの構造転換」について説明し、それをどう「公教育の構造転換」につなげていくのかを説明します。

▲ スライド5・「学びの構造転換」から

「公教育の構造転換」へ

「学びの構造転換」に取り組むには、「学びの個別化・協同化・プロジェクト化の融合」を考えることが大切です。これは、「同じこと・同じペース・同じやり方」で学ぶという従来の基本システムを大きく変えることを意味します。個別化と協同化の融合を定義すると、「自分のペースで、自分に合った学び方や場所で、必要に応じて必要な人の力を借りながら、人に力を貸しながら、時に学年を超えて、『ゆるやかな協同性』に支えられた『個の学び』が尊重される学びのあり方」となります。

▲ スライド6・「ゆるやかな協同性」に支えられた

「個の学び」を尊重する

ジョン・ハッティは著書「教育の効果」で「一律一斉の授業では子供たちは半分程度の時間しか学んでいない」と述べています。一人ひとりのペースやレベルに応じた学びが保障され、先生や仲間の的確なフィードバックがあれば、より短時間で学力が向上することは知られています。

最もラディカルな個別化の手法として「時間割の個別化」などがあげられますが、比較的取り組みやすい手法では「教材の選択の幅を広げること」や、「学習空間を自分たちで作ること」が選択肢となります。つまり、学びのコントローラーを子供たちがきちんと持てる環境を作ってあげるのです。

アメリカ人のアルフィー・コーンは、学習でも仕事でも、内容(Contents)が面白い、選択肢(Choice)が用意されている、お互いに助け合える協働(Collaboration)環境にある、といった3つのCがあれば人はやる気を出せると説明しています。いう知見です。これらを意識して学びのあり方をしっかり考え直していくことが重要です。

▲ スライド7・「学びの個別化」のポイント

ただし、「個別化」は「孤立化」と同義ではありません。重要なのは、「緩やかな協同性に支えられた個の学び」の実現です。困った時に気兼ねなく誰かの力を借りられ、誰かに力を貸せる、安心して学べる空間をしっかり整えれば、子供たちは学年すら超えた学び合いを行えるようになります。このように「個別化」と「協同化」はセットで必要です。

▲ スライド8・「学びの協同化」のポイント

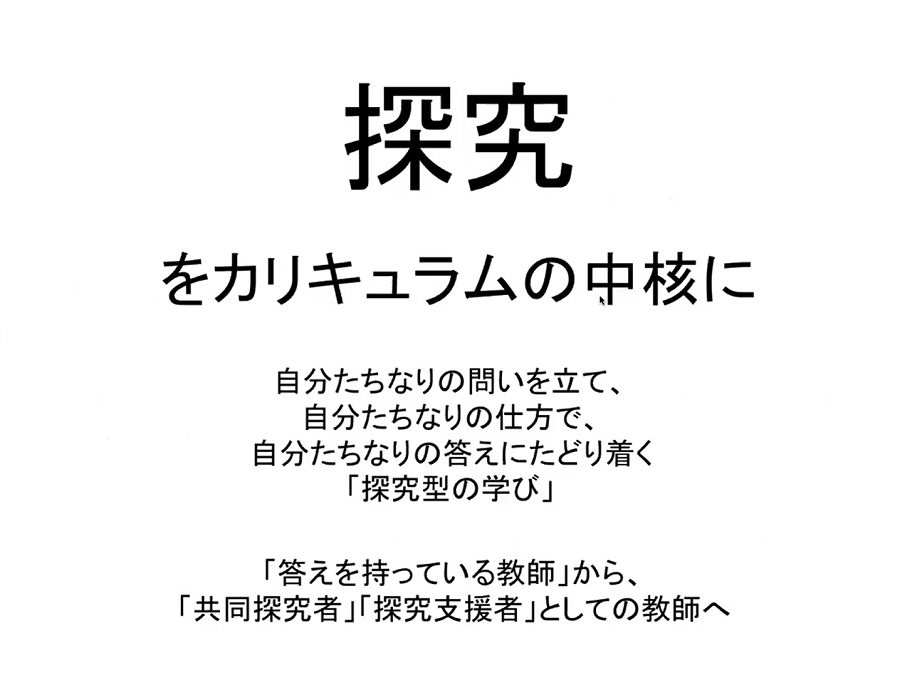

「学びのプロジェクト化」とは、「決められたこと」や「言われたこと」ではなく「探究」をカリキュラムの中核に据える考え方です。例えば、長野県の伊那小学校では、低学年は全て生活科でカリキュラムを組み、中学年以降もカリキュラムの中核として総合学習にほとんどの時間を割きながら、指導要領の内容をきちんと習得できています。同校以外にも探究をカリキュラムの中核にした多くの事例が増えています。

「学びのプロジェクト化」では、先生の役割も大きく変わります。これまでの授業は、先生が持つ「答」を子供たちが取りに行く形でしたが、探究型の学びでは、子供たちの設問の答を先生が知っている必要はありません。戦争を無くす方法、立派なツリーハウスの作り方、こんなお芝居を作る方法など、さまざまな問いに全て答えられる先生などいないのです。先生は、子供たちの探究をできるだけ実り多いものにする、頼もしい「共同探究者」や「研究支援者」へと軸足を移していく必要があります。

▲ スライド9・「学びのプロジェクト化」とは

「探究」を中核にすること

「探究」をカリキュラムの中核に置くことで、子供たちは「学びの意義」を深く実感できるようになります。これは、「落ちこぼれ問題」の解消につながるほか、自分が学びの主役になれることに大きな意義があります。

学校を「多様性がもっとごちゃまぜ」の

「ラーニングセンター」へと変えていく

こうした「学びの構造転換」を「公教育の構造転換」にどうつなげていくのか、「自分たちの学校は自分たちでつくる」という「当たり前」のところに立ち戻って説明します。

そもそも市民社会とは一部の権力者が作るものではなく、市民が共に作り合うものですが、学校も同じです。公教育の最も重要な使命は、自由の相互承認ができる市民を育むことですが、市民を「自分たちの『社会』を自分たちで作る」ように育むには、「自分たちの『学校』を自分たちで作る」経験をたっぷり積ませる必要があります。その意味で「生徒たち自身が作っていく学校」が当たり前になるべきです。校則を生徒たちの手で見直したり、学校を自分たちの手で作ったりしていくプロジェクトは、全国的に進んでいます。

もう一つ重要なのは、学校を「多様性がもっとごちゃまぜのラーニングセンターへ」と変えていく取り組みです。学校は「人為的に作られた同質性の高いコミュニティ」ですが、これは学校を「市民社会の土台」として考えると非常にまずいことです。学年で分けられ、校種で分けられ、障害の有無で分けられ、時に男女で分けられと「分断」ばかりです。「多様性を相互承認できる感度を育まねばならない学校で多様性に出会えない」という矛盾を生んでしまいました。出会えなければ、分かり合うことも承認し合うこともできません。今、日常的に幼児と一緒に過ごしている高校生がどれだけいるでしょうか。あるいは障害者、高齢者、外国人、異なる宗教の人たちと一緒にいる若者がどれだけいるでしょうか。多様性と触れ合う経験がこれほど限られてしまっては、相互承認の感度を育むことはできません。

学校を「多様性がもっとごちゃまぜのラーニングセンター」へと変えていくプロジェクトは、各地で現実のものになろうとしています。今後20年以内に学校は現在と全く異なる姿になるでしょうし、そうしていく必要があります。同じ学校の中に幼児から大学院生まで、さらには高齢者や地域の人、障害者、外国人など色々な人たちが当たり前のように一緒に学び合い、さらには異世代・異文化のチームが立ち上がってプロジェクト的な学習を行うことが当たり前の施設になるのです。

これはいわゆる「複合施設化」と呼ばれるもので、実現可能性はかなり高いと考えます。例えば、現在、福島県大熊町では新しい義務教育学校「学び舎 ゆめの森」を開校準備中です。これは、義務教育学校とこども園、それに地域の人たちも集える図書館などが併設された、多様性が混在する施設です。学校のあり方そのものを大きく変えることが期待されています。

>> 後半へ続く