概要

超教育協会は2025年8月20日、Manabie International Pte. Ltd. CEOの本間 拓也氏を招いて、「生成AIによるデジタル教育~これからの時代の学びとは」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、本間氏がManabieの事業を通じて見えてきた日本、東南アジア、インドでの教育現場での生成AI活用の状況を紹介し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「生成AIによるデジタル教育~これからの時代の学びとは」

■日時:2025年8月20日(水) 12時~12時55分

■講演:本間 拓也氏

Manabie International Pte. Ltd. CEO

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

本間氏は、約30分の講演において、Manabieが取り組むアジアでの事業展開や、AI時代のこれからの学びなどについて話した。主な講演内容は以下のとおり。

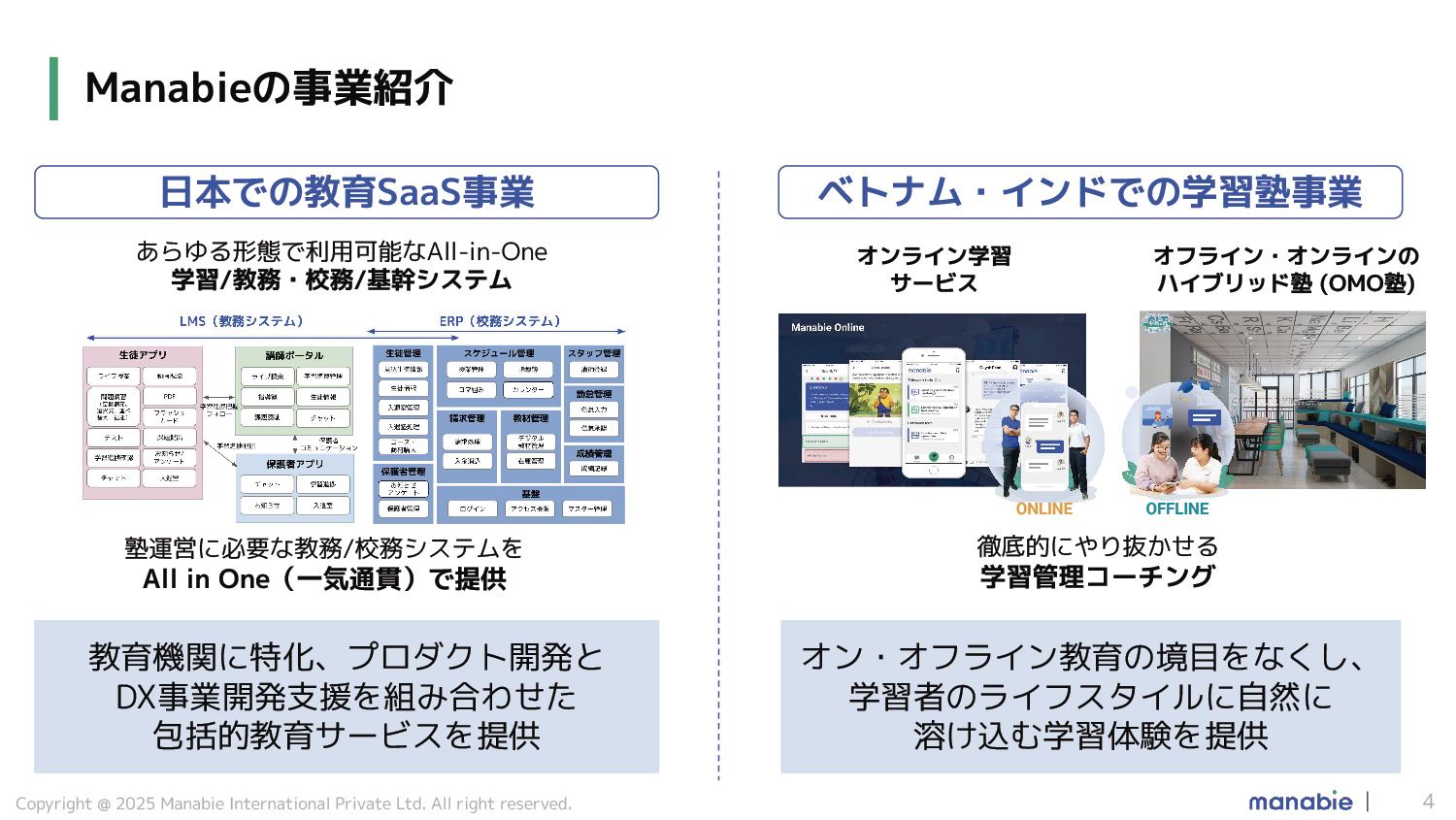

ベトナムを中心とした学習塾事業と日本における教育SaaS事業を展開

私はもともと、2015年、ロンドンで大学生だった頃にQuipperという教育テクノロジー企業をイギリスで創業しました。Quipperがリクルートグループに買収されたのを契機に、リクルートでスタディサプリを開発し、それを東南アジアに展開していました。そうした経緯で、現在はManabie International Pte. Ltd.で教育サービスを手がけています。

Manabieでは現在、2つ事業を展開しています。1つめが、日本国内の学校など教育機関向けに教務システムや校務システムなどをSaaSで提供する事業です。先生方や学校の職員の方々の業務は膨大で多岐にわたります。その中で、デジタル化されていない部分も非常に多いのが実情です。先生方が「教えることに集中」できるよう、デジタル化や自動化を進め、教えること以外の業務の効率化を図ります。

2つめは、東南アジア、特にベトナムで学習塾を展開しています。オフラインとオンライン、リアルとデジタルのハイブリッド型の学習塾で、日本国内で提供している教育機関向けのSaaSも活用しています。現在、ホーチミン市を中心に30教室、1万5,000人ぐらいの生徒が毎日通って勉強しています。

このような学習塾は今後さらに広まっていくと思っています。ベトナムやインドをはじめ、アジアの各国では教育を重要視しており、しっかりコストもかけて勉強するという意識があります。その状況は、日本の数10年前と似ており、そういったニーズが高い地域に良質な教育を深く提供する事業に注力したいと考えています。

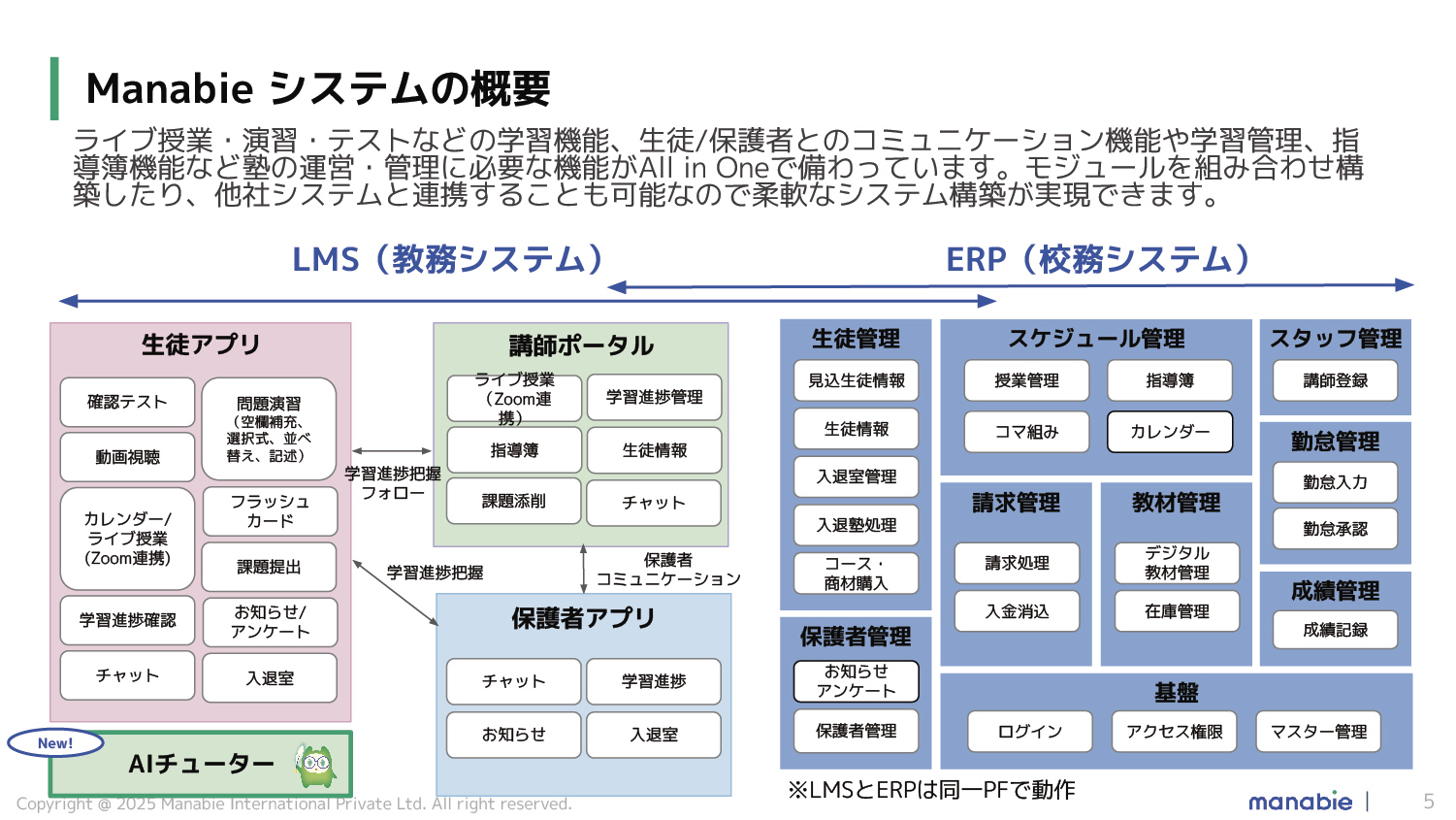

Manabieでは、生徒、講師、保護者が活用する教務システム(LMS:Learning Management System)と、主に学校職員が活用する校務システムを提供しています。コロナ禍を経て生成AIが登場し、現在はこうしたさまざまな業務の中で自動化できる部分がかなり見えています。

「AIファースト」の学校のかたちを模索する動きが活発に

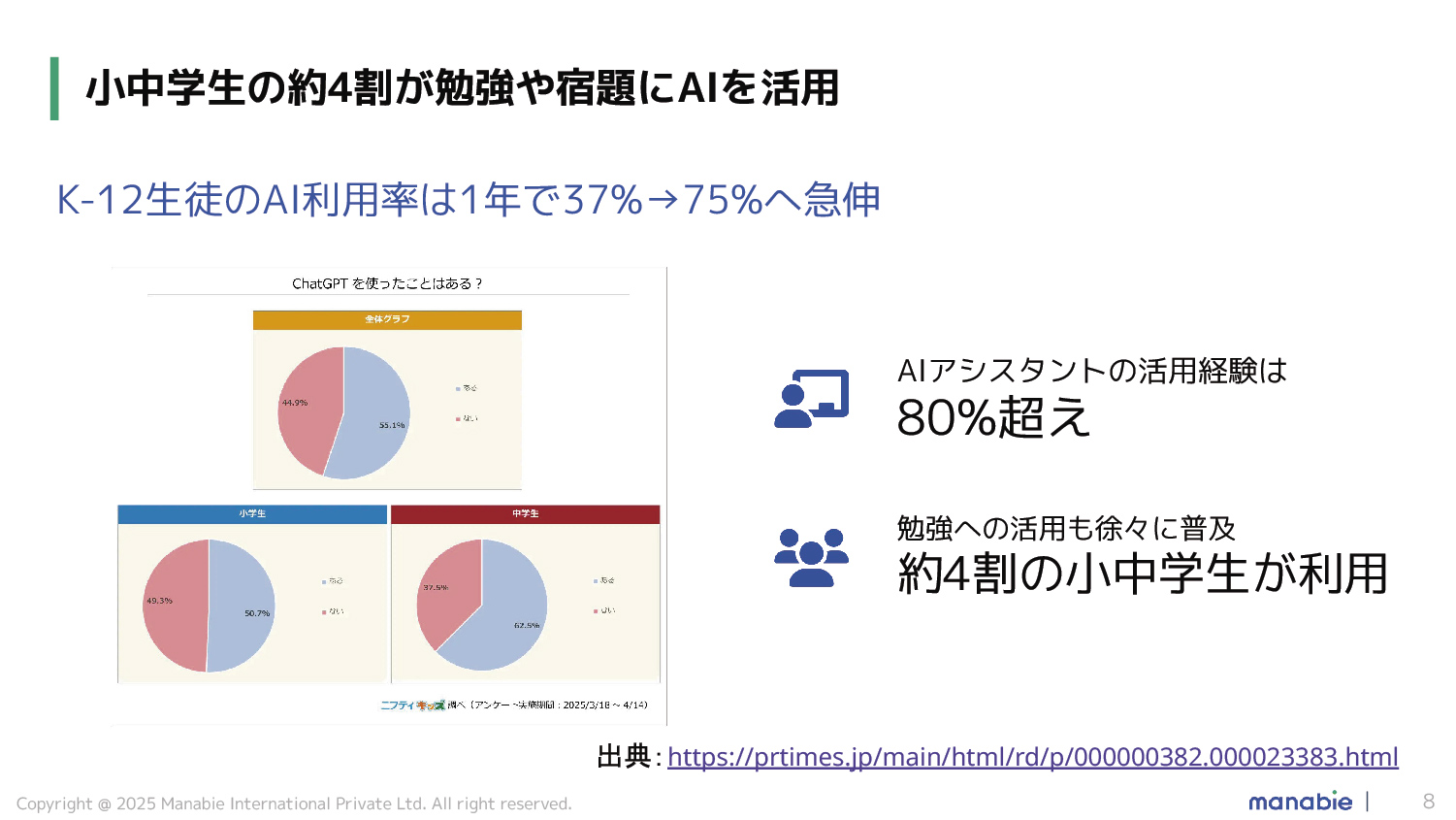

日本国内では現在、生成AIが教育現場でも広く利用されています。小学生や中学生でも日常的に使っていて、小中学生の約4割が宿題やレポートにAIを活用しています。

子供たちがAIを活用しているのに対し、先生方は、子どもたちと比べると、まだ使っていないようです。どう使えば良いか分からないというのがあるようです。子どもたちが率先して使っているので、それを見ながら先生が学ぶところも頻繁に起こってきていると思っています。

現在、公教育の現場では、生成AIを使っていきましょうという動きが出ており、生成AIを『どこで、どのように使う』、『どのような価値が提供されるのか』、『こういう使い方はいけない』など、生成AIの実際の活用に関するノウハウが今、ものすごいスピードでグローバルに蓄積されている状況です。ベストプラクティスが、グローバルに広がっていく散開にきていますので、想定よりも早く、生成AIの日常での活用は進んでいくと考えています。

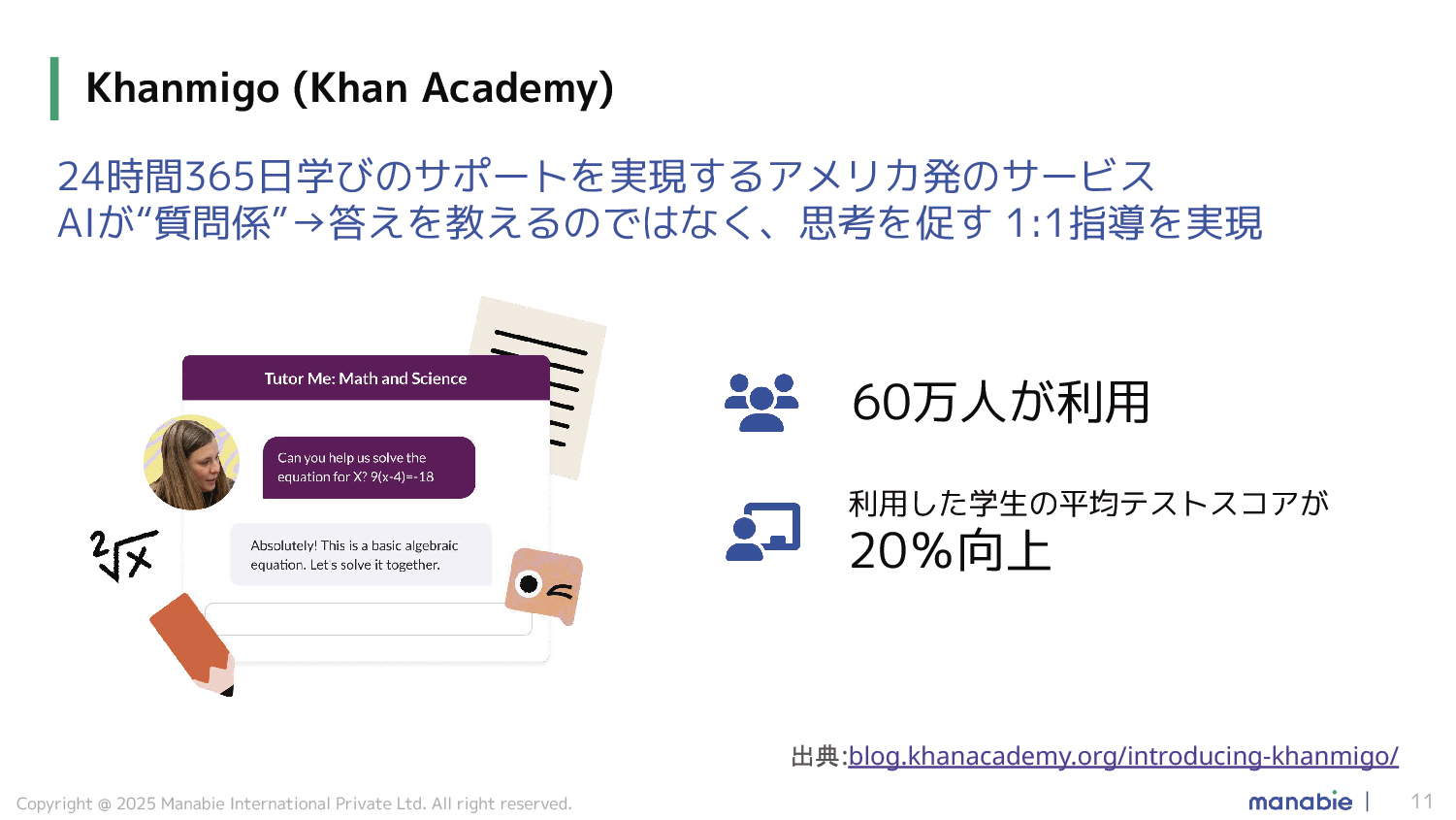

日本と同様に海外でも、かなりの生徒がすでにChatGPTのような生成AIを普段の勉強の中で使っており、さらにはそれらをサポートするサービスも登場しています。Khan Academyは有名なサービスです。khanmigoというAIチューターが、すでに多くの生徒たちに使われていて、実際に成績向上といった成果にもつながっています。

▲ スライド4・アメリカ発のAIサービス

▲ スライド4・アメリカ発のAIサービス

「Khan Academy」

AIチューターがすでに当たり前になりつつある中、新たにユニークな機能・サービスも登場しています。個人的にユニークだと感じているのは、絵本を自動生成する機能です。GoogleのGemini の機能で、実際、私の妹の子供たちが使ったところ、音声付きの素敵な絵本が1分くらいで出来上がりました。

音声も、さまざまなキャラクターの声でつけることができ、さらに動画などマルチモーダルな展開も可能です。こうした機能を活用すれば、教材を自分に合わせて作れるようになっていきます。自分に合った教材を自分で作る、そうなったら良いと思いつつ、夢物語だったことが現実に近づいているのだと感じています。

こうした動きは、すでに以前から起きていました。生成AIが登場したときに、我々がベトナムで実践しているように、『AIファーストの学校とは、どういう学校か』を模索するさまざまな実験もいろいろと実施されてきました。その中では、Alpha Schoolが特徴的です。通常授業は1日2時間で、その短時間で個別最適化された学習を実現しています。残りの時間は、AIや生成AIがカリキュラムを作成しています。イーロン・マスク氏のスペースXの隣にある学校で、そこの社員の半分ぐらいがここに来訪するなど、新しい形の学校として注目されています。こうした新たな学校を模索する動きもグローバルレベルで起こっています。

このように現在、グローバルレベルで新しい形の学校を考える動きが進行しています。私はこれまでEdTechを中心に事業を展開してきましたが、過去の10年、15年とは比べものにならないほどのスピード感で、さまざまなテクノロジーが進化し、実際のアプリケーションとなって、さまざまな領域で使われ始めています。カリフォルニアだと、実際にAIリテラシーも実際のカリキュラムに埋め込んで教えていかないとまずいということで、日常の中でも読み書きそろばんと同じぐらいのレベルでAIの活用やAIありきでの生活も教えていくという動きも活発に進んでいます。

動画教材の生成もAIでクオリティ高く自動生成できる

もう少し具体的に我々が実際にどういった取り組みをしているのかを説明します。実際に教育現場での動きをお話しします。

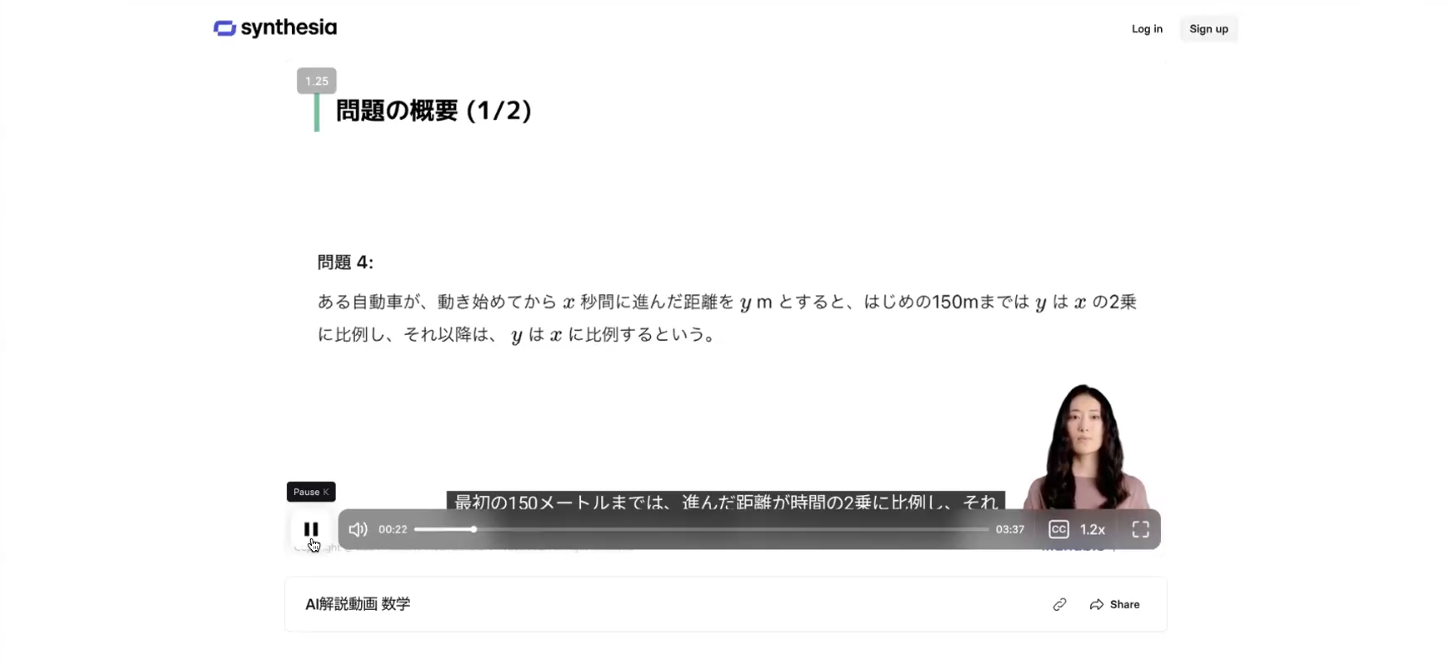

まず、動画教材の生成とその活用については、非常にクオリティが高い動画を自動生成できるレベルに達しています。ある先生が実際に授業をする、しゃべる動画を10秒程度撮影し、次にその先生に説明して欲しい授業の内容をスプリプトとして作成すれば、生成AIが自動で授業動画を生成してくれます。授業動画だけでなく、問題集の中の重要な問題の解説動画を一気に全て自動で作成して活用している学習塾などもあります。

▲ スライド5・動画教材もAIで

▲ スライド5・動画教材もAIで

クオリティ高く自動生成できる

これまでは難しい問題はテキストベースの解説を読んで、なんとか理解するという勉強法でした。ところが今では、3分30秒程度の解説動画に生成AIを活用すると5分弱ぐらいでできます。スライドも含めて教材の動画化やマルチモーダル化が進み、教育現場には大きなインパクトがもたらされると考えています。

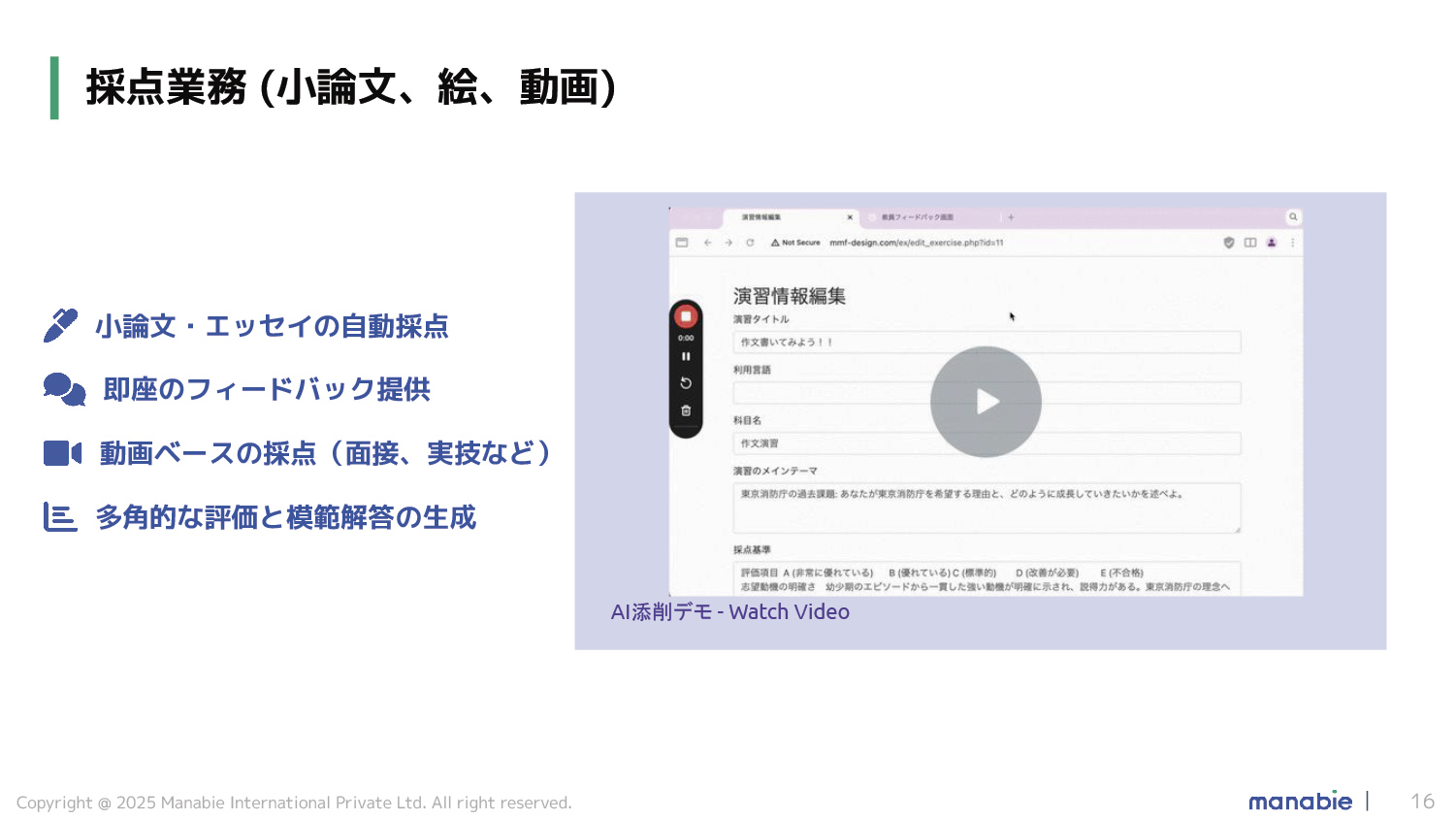

採点業務でも生成AIの活用が進んでいます。採点業務は先生方にとって多くの時間を費やすものです。特にエッセイ、小論文の採点はクオリティの担保や採点基準の標準化が非常に難しいところです。これについても、すでに大手のある専門学校では生成AIを活用しての採点が行われています。具体的には、最初に採点基準を作るところが重要になりますが、それ自体も生成AIを活用して基準を作り、それをもとに全部のエッセイ、小論文を一気に、まさに一瞬で採点できるようにしています。しかも、『このように書けば良かったですね』といったアドバイスまで、全て自動でやってくれるレベルまできています。

▲ スライド6・エッセイや小論文の採点も

▲ スライド6・エッセイや小論文の採点も

生成AIで大幅に効率化できる

このように生成AIを活用すると、フィードバックループが非常に短くなります。これまでは先生が採点するまで1週間程度の待ち時間があって、採点が返ってきた頃にはすでに何を書いたか覚えていないということもあったと思います。ところが一瞬で解説が返ってきて、どのようにすれば良いかというフィードバックも含めて分かるので、採点業務は生成AIの活用が進む領域であり、その自動化によるメリットは大きいと考えています。

生成AIにより採点できるのは文字情報だけではなく、動画の採点も可能です。例えば、美容専門学校で生徒がハサミで髪を切る動画を撮り、それに対して『ここの姿勢が違う』、『ハサミの持ち方違う』などのポイントを、動画の秒数ベースで指摘できます。『1分23秒の動画に対してフィードバックがあります』というかたちです。このように実技的な学習に対するフィードバックもスピーディーにできるので、学習の高速化と精度の高さにつながります。非常にエキサイティングな領域だと思っています。

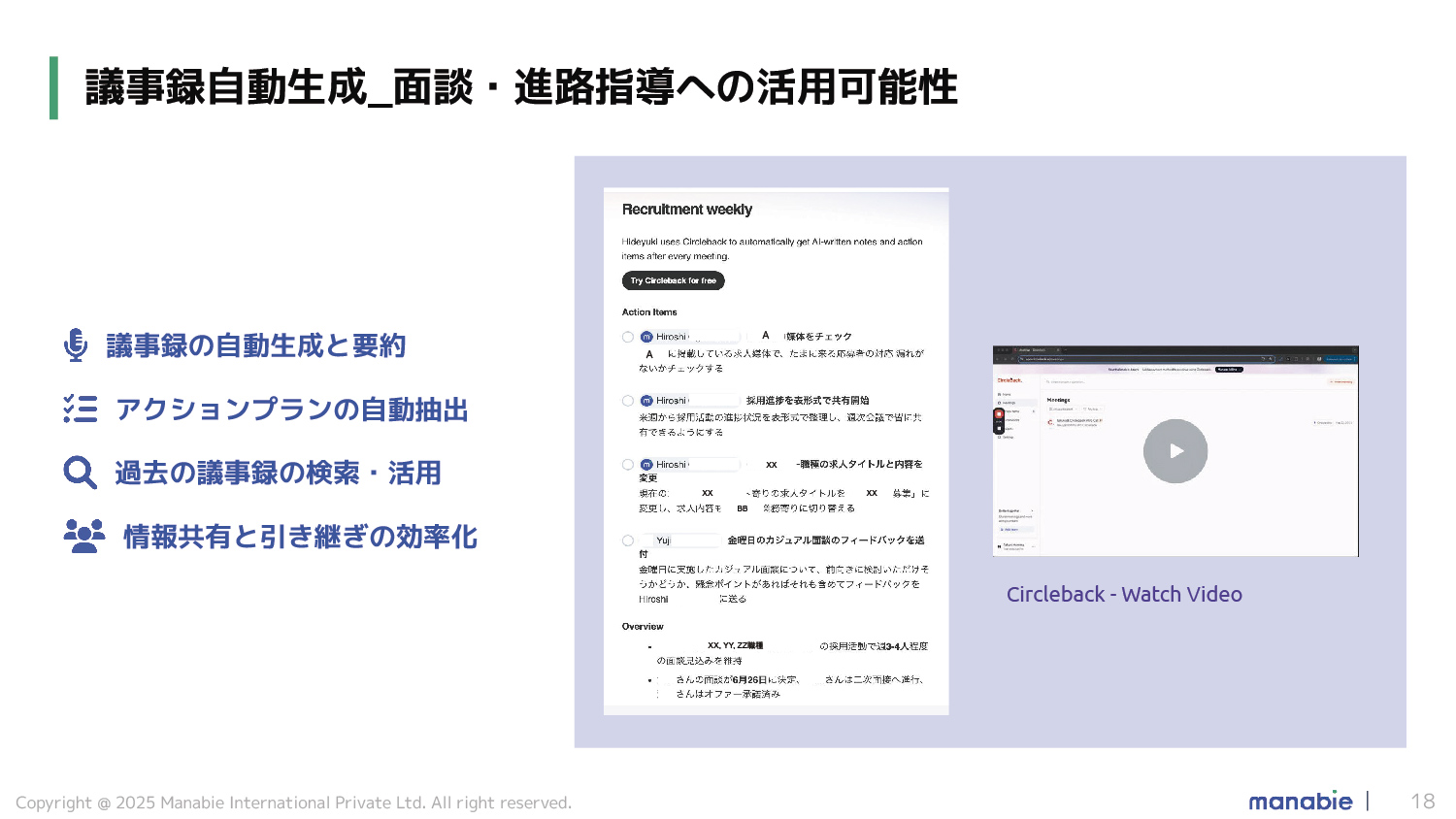

また、議事録アプリも多くの皆さんがすでに使われていると思います。教育の領域の中でも、例えば、進路指導、保護者や生徒との面談はもちろん保護者や生徒の許可を得た上で録音や録画をしてまとめたものをその場で共有したり、生徒と面談した内容を保護者にすぐレポートとして提供したり、進路指導でも生徒の学習状況や生徒のこれまでの状況をサマリーし、それをもとに進路指導のガイドラインを作っていき、アクションプランを作っていくなども、先進的なところで活用され始めています。

これまでよりもかなり時間を短縮できて、かつクオリティも高いというフィードバックもいただいていますので、このあたりの面談や進路指導のほか、授業も自分で録音、録画し、それに対してのフィードバックをAIからもらうことをやられている先生方も出てきていますので、そういった形でのテクノロジーの利用も進んできています。

▲ スライド7・議事録自動生成は

▲ スライド7・議事録自動生成は

面談や進路指導に活用できる

先生方が学校行事の説明資料や計画書、企画書などを作成するのにも生成AIの活用が進んでいます。私が今、お話ししているセッション用のスライド資料も2~3分で作れるような状況です。

先生方が、いろいろと忙しい中で説明資料などを作るのは大変だと思います。最終的には、生成AIを活用して作成した教材や資料を先生方がレビューし、『こういうメッセージを埋め込みたい』などと修正することが前提ではありますが、生成AIを活用することで、クオリティの高い動画教材なども含めて、教材の大量生産が可能になります。

また、生徒が自分で作り、それをもとに勉強することも可能になると思います。そうなると、生徒が自分で勉強したい領域や自分が苦手な領域に対してこういった動画やプレゼン資料を作ってやっていくことも可能になります。そういった方向性も教育の新しい世界観であると感じています。

AI時代だからこそ先生方に寄り添い求められる役割を果たせるようにサポート

学習の中で、演習は非常に重要です。だたし、1人だけで同じ問題を何度も解いても、あまり効果はないでしょう。また、問題を解いている時、わからずにスタックしてしまうと勉強のモチベーションがなくなってしまい、つまずいてしまう生徒が多いと思います。

そこで問題を解いているときに、生成AIを生徒のサポート役とするような活用もすでに広がっています。ステップバイステップで励ましてくれたり、さらに質問があったときには分かりやすく教えてくれたり、先生と話しているような形で勉強ができるようになります。生徒が自分で学習を進めていくことが可能になり、分からないところは分からないところで、ピンポイントでAIが教えてくれるのです。

▲ スライド9・生成AIが生徒の学習を

▲ スライド9・生成AIが生徒の学習を

個別にサポートしてくれる

すでにプロダクトとして広く使っていただいており、その結果、授業の中では、恥ずかしくて手を挙げて先生に質問したり、授業が終わった後に先生のところへ行って質問したりすることができなかったような生徒が、AIとなら会話をしながら学習を進めているような事例も多く出てきています。

これまでの学校という枠の中では、なかなか学習が進まなかったような生徒でも、生成AIと会話しながら進めていくことで、新しい学習体験ができるようになってきています。

質問をすると生成AIは励ましてくれるところも生徒としては嬉しいポイントです。質問したときに実際の先生だと忙しいから端折る形で説明することもあると思いますが、AIだと、毎回『頑張ったね』と言ってくれながら丁寧に説明してくれるので、そういった時に生徒の学習意欲がさらに高まるところも多く見られていると思っています。

このあたりが実際に具体例としてすでに教育現場の中で起こっているところで、さらにもっとベストプラクティスが蓄積し、生成AIの活用は加速していくと思います。そして、そのレベルでの教育の変革がどんどん進んでいくと思っています。AIの検索やフィードバックの自動化、相談チャットボット、AIチューターのようなものが個別で分からないことを説明してくれ、その生徒に合った演習問題を作ってくれることが当たり前のようになってきている、そんな時代だと感じています。

日本でもちろんそうなのですが、特に東南アジアやベトナム、フィリピンですと、そもそも先生自体が足りず、学校すら作るのが追いついていない状態です。最初からAIありきの指導が、生徒にとっても先生方にとっても受け入れられています。最初からデジタルやAIを当たり前のように活用し、一気に進展していくでしょう。

現在、おそらく生成AIをもっとも使っている国はインドです。人口が多いこともありますが、インドの学生が圧倒的に生成AIを使っていることは、OpenAIも公式に発表しています。自分で生成AIに質問しながら勉強をしています。自分で学び、学力を高めた生徒が大量に輩出され、日本の今の子供たちは将来、そういった世界の生徒たちとグローバルにさまざまな領域で競い合うことになるだということも考えられます。

そんな中で日本としてはどういうことをやっていくべきか。我々は、現場の業務に徹底的に落とし込み、『この業務はAIでいいよね』、『この業務はまだ人間がやるべきだ。ただし1年後はAIを活用できそうだ』などとある程度の予測を立てながら導入していき、これまでの教育よりもさらにいいものを提供していこうとしています。教育をアップグレードしていくのが重要と思っています。

今後、AI教材などのツールが大量に出てくると思います。その中から正しい選択をすることが鍵を握ります。最近では病院に来られる前にAIでチェックしてくる患者が多いので医師も大変になっているという話があります。生徒、保護者にとってもAIが当たり前となる中、学校の先生でもほぼ同じようなことが起こると思います。大学や専門学校のレベルでは、学生の方が先に生成AIで調べてきて、詳しい知識を持った状態で授業に臨むことでてくるでしょう。そのあたりもしっかりと見据えながら、教育サービスを設計していく必要があると思います。

使う人と使わない人、使える状況にある人と使えない状況にある人というAI格差が広がっています。ただ、生成AIは無料でもかなり使えるプロダクトも出てきていますので、そういった意味で使う意思があるかどうかが重要です。

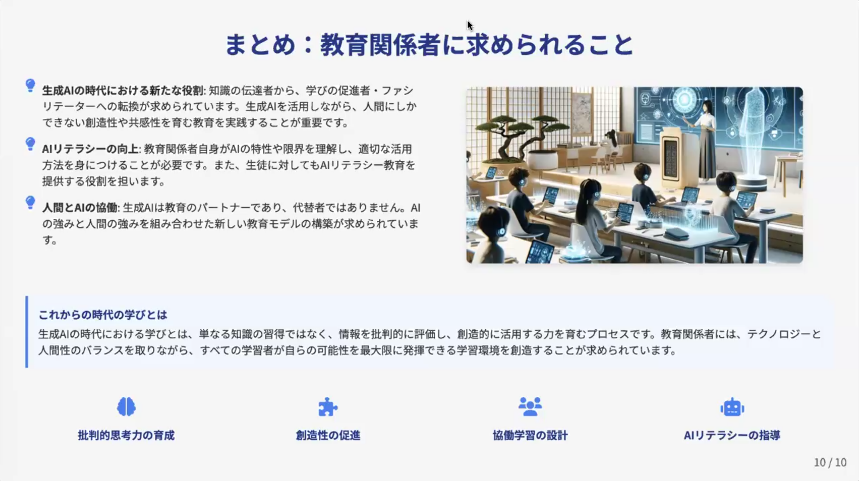

我々としては、AIが生徒一人ひとりの教材をパーソナライズした形で量産し、採点や解説までやっていくようになるというのが見えている世界観です。だからこそ、人間や先生方の役割としては、『子どもたちの好奇心に点火』して、『挑戦に伴走していく』ことが重要だと思っています。我々も先生方にしっかり寄り添いながら、先生方がAIとともに、そういった役割を果たせるようにサポートしていきたいと考えています。

テクノロジー自体は進化していくけれども、「変わらないもの」はあると思います。そういったところをしっかりと意識しながら事業としても成長していきたいと思いますし、日本の教育を良くしていきたいと考えています。

>> 後半へ続く