概要

超教育協会は2025年8月6日、株式会社DOU代表取締役の石部 達也氏を招いて、「国内初『AI大学講師』が教育現場にもたらす可能性」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、石部氏がAI大学講師の仕組みやどのように活用されているのか事例について講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その後半の模様を紹介する。

>> 前半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「国内初『AI大学講師』が教育現場にもたらす可能性」

■日時:2025年8月6日(水) 12時~12時55分

■講演:石部 達也氏

株式会社DOU代表取締役

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

▲ 写真・ファシリテーターを務めた

▲ 写真・ファシリテーターを務めた

超教育協会理事長の石戸 奈々子

シンポジウムの後半では、超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。

AI大学講師の活用の可能性に多くの関心が集まる

石戸:「先生たちがAI大学講師をノーコードで自由に作れるというお話がありました。先生が過去に話してきたことや授業の内容をインプットして、自分が教壇に立たなくても講義を成立させ、学生との質疑応答にも応じてくれるAI大学講師も作れますよね」

石部氏:「作ろうと思えば作れると思います。ただ、学生が面白いと思うかどうかなど、別の問題があるかと思います」

石戸:「確かに。先生方はどういう目的で自分のAI大学講師を作っていますか」

石部氏:「基本的には先生がいない時間に学生をサポートするという意味合いで、TA(ティーチングアシスタント)やラーニングアシスタントに近いものというイメージで使っています。メインの授業は先生がやりつつ、そこで分からなかったことへの質問があればAI大学講師が答えるというかたちです。学生にしても、後から先生に聞くのは億劫だけど、AI大学講師なら聞けるといったことがあるようです。サポーター的な使い方です」

石戸:「先ほど、先生が行ってきた講義をAIが代替したときに、それが果たして学生にとって楽しく、面白いものになるのかというお話がありました。そこには、AIではまだ超えられない壁があるということですよね。一方で、率直に言えば『つまらない授業』も存在します。それでもAIより、生身の先生が語る授業のほうが魅力的だと感じられるのはなぜなのでしょうか。人間の魅力はどこにあるとお考えですか。そして、その魅力を将来的にAIに実装することは可能だと思われますか」

石部氏:「そこは、まさに議論している最中です。私自身は、『AIっぽい』喋り方をしているYouTubeなどは、どうも面白くないと感じます。やはり、アートも人が作るものが面白いと思うし、人だからこそ魅力に感じるのではないかと思います。人の仕事をなくしたいというよりは、AIがやるべきところと人がやるべきところは何なのかという探究が個人的には好きです。回答になっているか分かりませんが、個人的にそこは面白くないのでやっていません」

石戸:「教育のデジタル化を議論していた時に、一つの視点として『授業が非常に上手な先生の動画を見て学ぶほうが、個別に先生がそれぞれ授業を行うより効率的であり、かつ面白いのではないか』という考え方がありました。それは、先生の役割がなくなることを示すのではなく、むしろファシリテーターやコーチ、メンターといった、人間にしかできない役割に専念できるようにするためこそ、授業部分はデジタルに委ねるのがよいと考えてきました。

一方で、今日のお話では後者に近い進路相談やメンタリングをAIがサポートしている点が非常に興味深いと感じました。これは、講義をAIに任せると面白さが損なわれるからこそ、むしろ後者の領域にこそAIの可能性を見出している、という理解でよろしいでしょうか」

石部氏:「そうです。もしAIで作る授業が面白いのであればそれはそれで良いと思っています。ただ我々は授業を作るプロではないので、そこはプロに任せて、我々ができるAIコーチを作っているということです。私も受験の時を振り返ると、代々木ゼミナールのサテライトを見ていて、これは良いなと個人的に思っていました。それは講師が面白いのと、その教科に興味があったからです。つまり、学生本人にモチベーションがあるから見ていたので、どれだけ面白いコンテンツがあっても、そのモチベーションをどう作るかが重要だと思います。モチベーションを作るというのはやはりコーチング的なサポートが重要です。それにチャレンジするのが面白いのでやっています」

石戸:「私も『人間にしかできないことは何なのか』が気になります。講義型のものは各分野で第一人者の先生が教える動画を見る方が良いでしょう。それに基づいたコーチングは、その子の特性をデータでしっかり把握し、常に冷静で何度、質問しても丁寧に答えてくれるAIの方が優れているかもしれません。AI大学講師を作るなかでそれでもなお、人間の先生がやった方が良い領域というのはどこにあるとお考えですか」

石部氏:「AIの活用は、キャリアサポートと英語で進んでいます。ただし、AIはキャリアを選択してくれないです。選択肢をすごく広げてくれることはしますが、結局、選ぶ時は自分で選ばないといけないです。

そうすると、最終的には就職課の先生に聞きに行くことになります。つまり最後の選択を後押しするところに、人ならではの価値があると思っています。英会話に関しても、AIと喋るのはうまくても、人の前に行くと人の顔が気になって英語が出てこないことも、意外にあります。だから、AIで反復練習をしたうえで、実践的な場に出る時は人と対話をして能力をつけていくのが重要になるのではないかと思います」

石戸:「視聴者から、ノーコードで先生が作ったAI大学講師に関する質問が複数きています。『実際に画面を見てみたい』ということですが、すぐに見れますか」

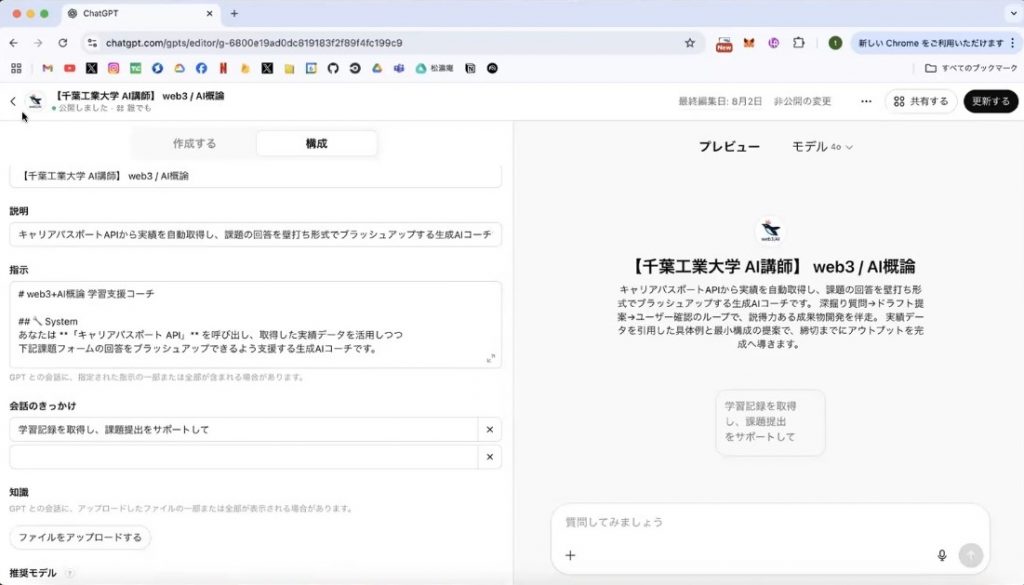

石部氏:「カスタムGPTというMy GPTsみたいな機能を作っています。学校のは見せられないですが、うちで実際作っているMy GPTsを見せられればと思います。これはWEB3/AI概論の講義ですが、左にプロンプトを書くところがあります。

▲ スライド8・AI大学講師の作成画面

▲ スライド8・AI大学講師の作成画面

ここには解いてほしい課題を書いて、この課題を選択した場合はこういうようにコーチングしてくださいと書いています。1つプラスαしているのは、アクションを定義できます。これはデータをストックするところです。ここを最初に設定すれば、あとはどういう授業に設計するのかは文章を書いていけば設計できます。シンプルにAI大学講師を設計し、作れるイメージです。アクションがデータを繋ぐところです。プロンプトがまさに、このAI大学講師がどう授業の中で振る舞っていくかを決定します」

石戸:「実際の効果を知りたいという声もきています。当初、離脱をどう防ぐかということを目的に始めたということなので、離脱率はどのくらい変わったのか。もしくは就活相談をAIにすることによって、どのくらい変化があったのか、いかがでしょうか」

石部氏:「AI概論に関していうと、良くはなっています。ただ、楽に単位が取れるみたいな気持ちで来ている学生は特に変わらないと思います。モチベーションがあってもなかなか先生に聞けなかった学生が、『AI大学講師になら聞ける』となったので、そういったところで効果が上がっているというのはあります。就職に関しても、今は売り手市場なので就職はできるのが実情です。しかし、就職率は特に変わらないという感じです」

石戸:「学生や教職員は、どういう点でメリットを感じているのか、逆に不満やデメリットとしてあがっていることはなにか、実際の声を教えてください」

石部氏:「学生では、まずChat GPTは分かりやすいという声があります。他のツールだとIDとパスワードを作って初期設定があってとハードルがあるので、分かりやすかったというのがポジティブな意見です。また、24時間365日いつでも聞ける、かつ人の目を気にしなくていいところは価値だと言う声もありました。

ネガティブなところでいうと、学生のChat GPTは機能が契約課金形態によります。例えば英語でいうと、無制限に会話できないモデルもあります。無料アカウントだと10分くらいでリミットがきます。このように、会話する上限がすぐきてしまう学生もいるのが現状のデメリットです。教員でいうと、データをどう繋げていくか、そもそもデータを取っていないという課題があります」

石戸:「課金の問題はありますね。希望者は課金できるのですよね」

石部氏:「自分で課金することはできます」

石戸:「初等中等教育に関する質問がきています。『今回は大学をターゲットとしたAI大学講師ですが、初等中等教育においてはどういう可能性があるか』というものです。教員不足や人材不足などの課題がある中で、年齢層を下げていく可能性についてはどのようにお考えですか」

石部氏:「ちょっと難しいのではないかと思っています。直近、専門学校でやったことがあり、そこは全員が留学生でした。年齢は18歳から20歳です。日本語のベーシックスキルがそもそもないということと、論理的思考能力が全体的に低いということがあり、AIを導入した時に逆に思考が浅くなるというのが傾向として見られました。その場合、AIを使わないで純粋にデータを貯めていくことは重要だろうと思いました。ただ社会人や大学生で、ある程度、自己ができたうえで、そこにAIをチューター的に使うと、自走できる力があるからうまくいきます。その力がなさそうな学生がAIを使うのは難しいのではないかと直感的に思っているところです」

石戸:「AIを教育に導入する時の懸念として、AIを使うことによって人間が考えなくなる、批判的思考力が落ちるのではないかと言う質問はよくあがり、視聴者からもきています。しかし、壁打ち相手として活用することでむしろ思考を広げたり深めたりしてくれるツールだと思いますので、そのような使い方を促すことが大事だと思いますが、大学での利用で工夫していることはありますか。また、初等中等教育には向かないとはいえ、思考を深める力を開拓するところに使っていく可能性はありますか」

石部氏:「興味のある領域においてAIを使うことについては、年齢は関係ないと思っています。ただ、必修科目や興味のないものにAIを入れてしまうと、ボタンを押して回答を出すだけで終わってしまうと思います。探究や興味のあるものであれば深く使うでしょう。その探究も答えがないから問答を繰り返すので、問答する相手は人よりAIのほうが、相性が良いと思います」

石戸:「AIを使いこなす力も、そのために必要とされる基礎的な力も必要になると思いますが、今後、教育機関はどうあるべきでしょうか。高等教育と初等中等教育に分けてご意見をお願いします」

石部氏:「まず大学でいうと、興味があることを見つけることと、その興味のある中できちんと仲間を見つけていくこと、そこを養えれば良いと思っています。そういう意味で考えると、大学では『どう機会を増やしていくか』、『外部との接点を作るか』が重要だと思っています。

WEB3/AI概論でも、200人の学生と100人の社会人で一緒にプロジェクトを作りましたが、実際に働いてきた人と一緒にプロジェクトをやるだけで、学生からは自分の強みはこれだったのかとわかったとか、こういう未知の領域があったのかという発見があり、大きな効果があったと思っています。学外の接点をどう作っていくかと、何を成果として残したかをデータとして蓄積していくことが重要です。それがあれば、過去のデータを引っ張って、興味があることがあった時にAIに聞きながら自走して、必要であれば外の人と繋がって学んでいくといったエコシステムができると思います。

そこを構築していくのが今後、重要になると思います。そのうえで初等中等教育に関しては、何かしらモチベーションを見つける種として、場数を踏んでおいてもらえると良いと思います。一回やってみたけれど失敗したことに対して、もう一回やってみようとリカバリー力を促せる教育があると大学に入った時に大きな力になると思います」

石戸:「実際にAI大学講師を導入されて大学や学生の反応はどうですか」

石部氏:「学生は、いつでも相談できるのが良いと言っています。大学からするとうまくDXは進んでいましたが、データの活用先がないということが多く、そこに刺さったのは良かったと思います」

石戸:「視聴者から『教育における人間らしさや感情の重要性について、AI大学講師はどこまで対応できると考えていますか』という質問です。いかがでしょうか」

石部氏:「そこまでは、まだできていないです。ただデータが溜まっていくとある程度は良いものが作れるのではないかと思います」

石戸:「今後の展望についてお聞かせください」

石部氏:「会社名はDOUですが、これは『道』という漢字からとっています。多様な人材を作ることがミッションです。茶道や空手など道がつくものは『守破離』を大事にしています。『離』が表すように、その人ならではの道みたいなものをうまくテクノロジーを使って切り開いていけると面白いなと思っています。テクノロジーを活用しつつ、自分で自分の人生を決められる学生を作るということを考えている教育機関があれば、ぜひ一回お話させていただきたいと思っています」

最後は石戸の「人を中心に置きながらAIをうまく活用することで、より豊かな学び、より豊かな人生に繋がるようなサービスを提供されているということがよく分かりました。ぜひ多くの大学に導入してもらいたいです」という言葉でシンポジウムは幕を閉じた。