概要

超教育協会は2025年7月9日、株式会社ロジカ・エデュケーション代表取締役CEOの関 愛氏を招いて、「すべての生徒の気持ちに寄り添う”AI先生”~真の個別最適化を実現する、世界初の共感AIアシスタントとは」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、関氏が「感情に寄り添う共感AI」の特徴や教育分野での展開について講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「すべての生徒の気持ちに寄り添う”AI先生”~真の個別最適化を実現する、世界初の共感AIアシスタントとは」

■日時:2025年7月9日(水) 12時~12時55分

■講演:関 愛氏

株式会社ロジカ・エデュケーション代表取締役CEO

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

関氏は、約30分の講演において、生徒の気持ちに寄り添って個別最適な学習を支援する「共感AI」の現在の開発状況と今後、期待される活用の方向性などについて話した。主な講演内容は以下の通り。

AIが人の感情を理解し寄り添う技術が実現可能な時代

株式会社ロジカ・エデュケーションは、大阪府の池田市に本拠地を構えています。主に教材開発やプログラミング教育を中心に事業を展開しており、さまざまな大手企業と連携やタイアップをしながら教材を開発しています。2022年には、日本中小企業大賞を受賞しています。

弊社が提供している具体的なサービスをご紹介します。大きく分けて4つあります。

▲ スライド1・ロジカ・エデュケーションが

▲ スライド1・ロジカ・エデュケーションが

提供する4つのサービス

1つめは、「教材開発・販売事業」です。2つめは、プログラミング教室の運営事業も手がけています。ロジカ式というブランド名でフランチャイズ教室や提携教室を展開しています。現在、全国で100教室以上あります。

3つめは、DXリスキリング研修です。そして、このたび新たに始めたのが、4つめは、AI先生の事業です。弊社の中では「感情に寄り添うAIアシスタント」と呼んでいます。

AIアシスタントを開発した背景について、お話しします。私たちはプログラミング教育を展開してきましたが、その中でプログラミングを教えられる講師や先生が足りていない、不足しているという課題を肌で感じるようになりました。実際に教育現場で先生たちとお話していると、やはり人手不足で先生たちの労働時間が非常に長くなっているということをよく耳にしました。それが、実情かと思います。

その一方で、少子化で人口は減っているのに、不登校児が増えているという現状があります。これまでやってきた日本の教育スタイルが、現代の子どもたちに適していないため、不登校が増えているのではないかとも言われています。

そこで、質の高い先生を確保し、不登校児たちのメンテナンス、サポートもしていく必要があると考えました。学校では個別最適化された学習の重要性が指摘されていますが、一人の先生が30~40人の生徒を受け持つなかで、一人ひとりに個別最適化した学習を提供するのは不可能に近いのではないでしょうか。そこは、AIの力に頼らざるを得ないのではないかと思います。こういった課題を鑑みて、その課題を解決すべくAIアシスタントの開発に取り組みました。

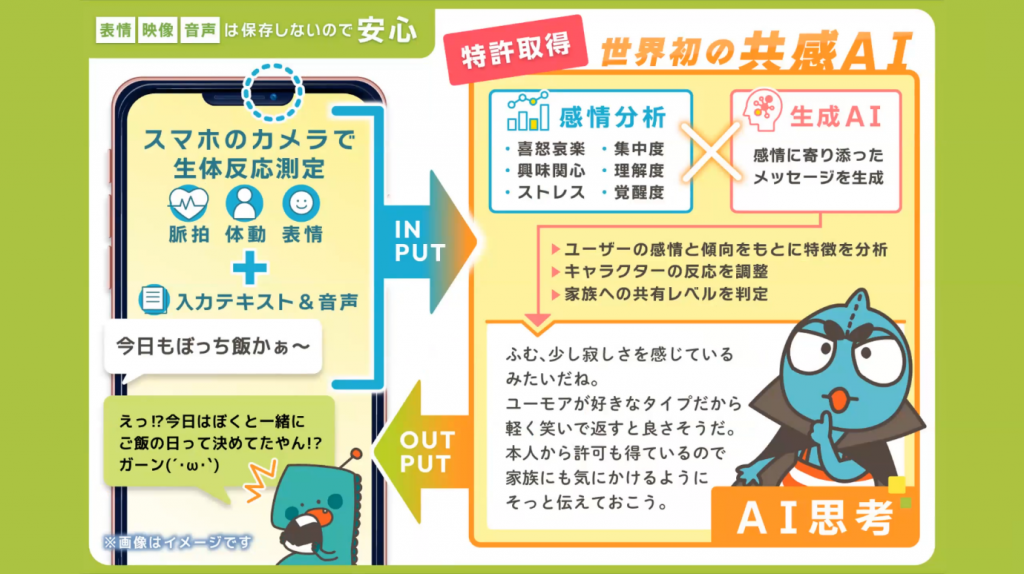

人の感情に寄り添うAIアシスタントについて、「人の感情に寄り添う」という文言を聞いて不思議に思われた方もいるかと思います。確かに、これまでAIは人の感情を理解し、それに寄り添うのは基本的に難しいとされてきました。しかし、AIが人の感情を理解して、それに寄り添える技術というものが実現可能な時代になっています。どういう仕組みでそれを実現しているのか説明します。

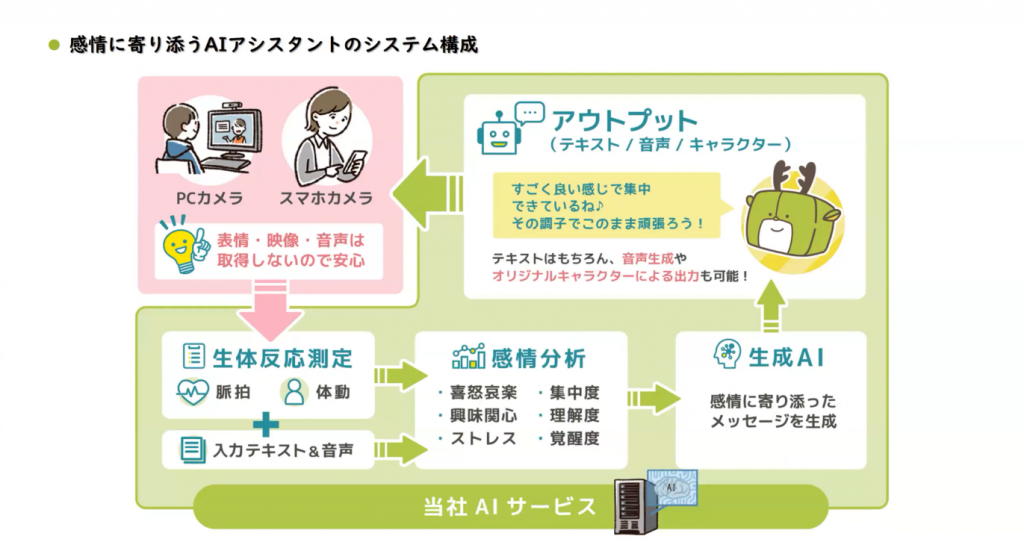

まず、皆さんお持ちのパソコンやスマートフォンのカメラを使って、カメラの前にいる人の生体反応を測定します。生体反応というと声や表情というのがパッと思い浮かぶと思いますが、私たちはどちらかというと脈拍や身体の動きなどから感情を測定するという技術を活用しています。「カメラで脈拍を計測できるのですか」とよく聞かれますが、実は皮膚の色の変化で脈を取ることができます。 最近はカメラで皮膚の色の変化を計測すれば、病院の心電図で脈拍を計測する時の90%ぐらいの精度が出せるのです。表情の変化を取っているわけではないので、マスクや眼鏡をしていても、肌の一部が露出していれば感情測定が可能です。非常に使い勝手がよい技術です。こういった技術に表情や音声、テキストを合わせて、感情を分析していきます。

こうした技術を活用して感情を分析することで、感情を「データ化」したり「文章化」したりできるようになります。もう少し具体的に説明します。皆さん生成AI、例えばChatGPTなどを使われていると思いますが、ChatGPTにプロンプトを与える時に、「今、カメラの前にいる人は、こういう感情状態にあります」という情報を一緒に与えます。すると、ChatGPTなどの生成AIは、その感情に合わせて「寄り添った」メッセージを生成する能力、機能をすでに備えているので、感情に寄り添ったかのような反応を返すことができます。

こうして生成された文章を読み上げて音声にしたり、さらに、そこにキャラクターの表情やアニメーションで変化を加えたりすることで、「人の感情に寄り添うメッセージを生成する」という取り組みを進めています。

脈拍や身体の動きからAIが感情を測定「感情に寄り添った」学習支援を行う

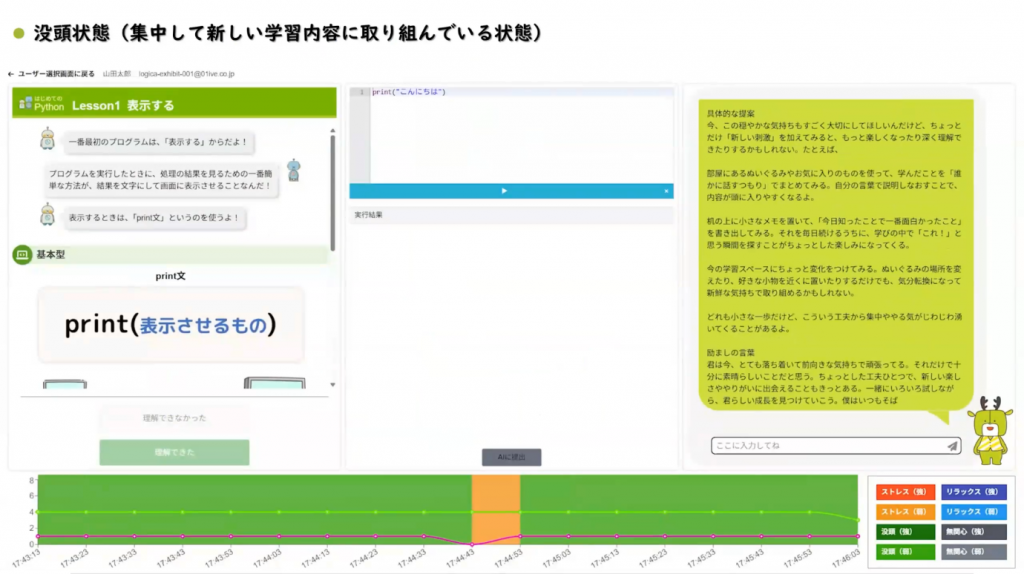

実際にイメージがまだ湧かないという方も多いと思うので、開発中のプロトタイプの画面をお見せします。

画面では下の方にグラフで色が表示されていますが、緑色の状態は没頭状態を表しています。つまり、緑色の状態が続いていると学習に集中しているということです。集中して新しい学習内容に取り組めていることをAIが判断し、そのうえで、例えば「君は今、とても落ち着いて前向きな気持ちで頑張っている」というような、ある程度、現在の学習状況に合わせたチャットメッセージを出力することができます。

一方、グラフの赤色は、ストレスレベルが高まっていることを示します。赤色が続くということは、学習している内容を難しいと感じている、疑問を感じているということです。学習内容をよく理解できていないということをAIが判断し、ちょっと噛み砕いた説明やフォローのメッセージをAIが生成します。

青色はリラックス状態を表しています。ある程度、内容に習熟しているような状態の時に青色が出やすいと言われています。例えば、すでに知っている知識をまた復習しているような時は青色が出るようです。学習内容を簡単であると感じているとAIが理解できるということです。場合によっては、もう少しチャレンジングな問題に挑戦してみたらなどと、アドバイスして問題の難易度を上げたり学習内容の難易度を上げたりすることで、学習の個別最適化ができます。

そしてグレーや黒は、無関心で集中力が切れてしまっている状態です。ぼんやりしているということで、そういう時は疲れている場合もあります。休憩を取ってみるように勧めたり、集中力を保つためにこんなことをやってみたらどうかといった提案をすることもできます。それらをチャットメッセージだけではなく、音声として出力できるような機能を現在、開発しています。

実際に生徒に試してもらっている様子を撮影した動画をご覧ください。学習を開始してすぐのときにはさまざまな感情が入り混じっています。新しいことを始める時の緊張や不安がある段階では、それに寄り添ったメッセージを出力します。10分くらい経過すると落ち着いてきて、没頭し始めています。そして、新しい教材を学習しようというときにも、集中しながら取り組めています。そこで、チャットで褒めたり、リフレッシュしたらと促したりといったメッセージを出しています。そして、すでに習熟している教材を学習している時は、先ほど言ったようなリラックス状態です。若干、無関心状態も出ているのが分かります。

このようなかたちで、チャットの精度やAIキャラクターからの回答の精度を上げることに現在、取り組んでいます。イメージとしては授業の合間にキャラクターが寄り添ってくれて、色々なサポートやフォローを先生の代わりにしてくれるというものです。授業中に難しいことがあって、先生に聞きたいけれど手を挙げるのが恥ずかしくて聞けないという子どもも多いと思います。 そういった子どもたちはこれまでは授業に置いてけぼりとなってしまいました。でも、 AIにだったら気軽に何でも聞けるし、AIが今この生徒は理解できていないなと感じると自動的にサポートしてくれるので、先生の手間もだいぶ省けるのではないかなと期待しています。集団での授業でどこまで活用できるかは難しいところですが、自学自習の時や自宅学習、オンライン授業などに関してはかなり良い効果が出るのではないかと思っています。

先ほどお見せしたのは生徒向けの画面ですが、先生方向けにカメラの情報から生徒の感情情報を取得し、先生のダッシュボード画面に各生徒の今の学習理解度がグラフで表示されたり、顔マークや色で表示したりもできるので、パッと見てこの子は困っているな、分かっていないなということもある程度、把握できます。

私たちは、経済産業省の探究・校務改革支援補助金に毎年事業者として登録しています。2025年はすでに公募が締め切られていますが、2026年はこの補助金を活用して、私たちの学習ツールを無料で導入しご活用いただけます。無料でこのAIアシスタントを試してみたいという学校の関係者の方がいらっしゃいましたら、今からお声かけいただけますと、2026年に向けて一緒に取り組みながら、ご支援させていただけると考えています。

感情に寄り添うAIはさまざまな分野で活用が可能

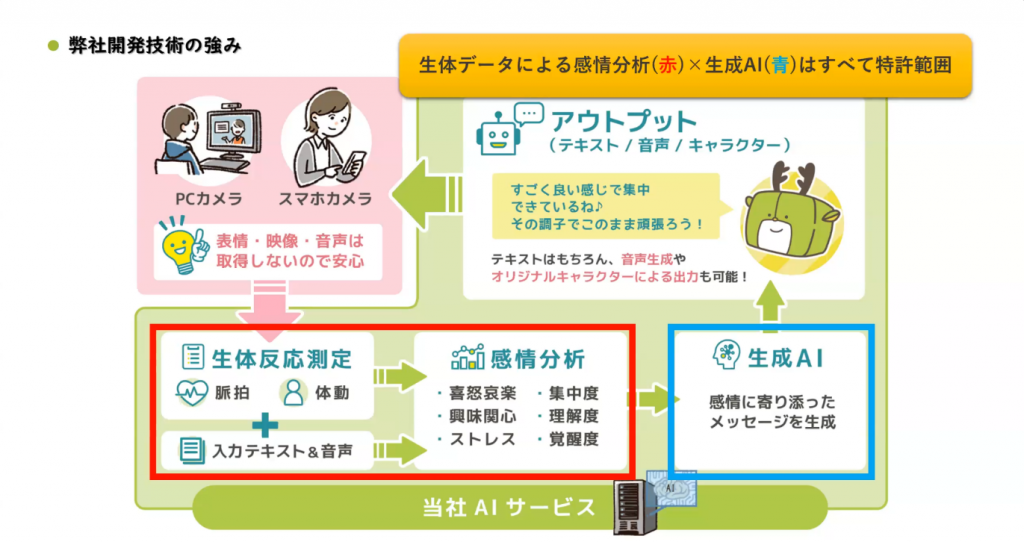

ただ、こういった仕組みは他社でもできるのでは、という声もいただきますので、弊社の強みについてご紹介します。

弊社が開発した技術の強みは、特許を取得しているところです。「生体反応から感情を分析する技術」が特許なのではなく、じつは、この部分は別の企業から技術提供を受けて開発しています。この感情分析の技術とAIをかけ合わせて、人の感情に寄り添うメッセージを自動生成させるという、このかけ合わせの部分でビジネスモデル特許を取得しています。

かなり広い特許範囲を取得しているので、こういった仕組みで感情に寄り添う応答を自動で生成する技術は、日本では弊社でしか作ることができないことになります。他社では、なかなか真似が難しいと思っています。ただし、弊社のこの技術を自社のサービスに取り込みたいという企業がありましたら、ライセンス提供は可能ですので、お気軽にご相談いただければ幸いです。

グローバルな展開も予定していて、特許に関しても特許協力条約(PCT)加盟の158カ国に現在出願済みです。国際調査報告(ISR)でも世界で初の特許技術であるということが認められておりまして、主要10カ国で特許化の手続きも進行しています。ぜひグローバルに展開して、日本からこういったAIを使ったツールを海外に輸出していきたいと考えています。

この特許技術は、非常にたくさんの活用例が考えられます。今回は、教育やコーチングで紹介しましたが、他にもさまざま活用方法があります。教育に関してもプログラミング学習だけではなくて、さまざまな科目の学習で適用できます。コーチングも可能です。自分で自分をセルフコーチングするツールとしての活用、スポーツのコーチングでの活用もできると思っています。他にも人事労務の分野で、ストレス状態を感知してケアを促す、採用面接ではAI面接官にこの技術を搭載することで、より正確な情報を取得することができると考えています。

その他にも、営業やマーケティングの分野でも面白い使い方ができます。実際、マーケティング用の調査ツール、アンケートツールをこの技術を使って作れないかと検討しています。現在、実施されているアンケートの多くは、「回答者が思ってもいないこと」でも回答できてしまいます。この技術を使うと、本当にその人がそう思って回答しているのかどうか、本当に理解した上で回答しているのかまで把握できます。好き嫌いといった感情も如実に表れてきますので、広告のABテストなどにも使うことができると思います。

また、ヘルスケアの分野では、見守りロボットや介護系のロボットに搭載することで、話し相手になってくれるというツールも開発できると思っています。エンターテイメント分野では、ユーザーの感情状態に合わせた台詞をキャラクターに自動生成させて、リアリティのある会話を楽しむことができるようになります。運転支援の分野では、積極的にAIが話しかけて覚醒度を高めたり、疲労や眠気を感知することで警告をしたりなどの活用方法があります。

こういった教育以外の分野で、自社でお持ちの技術と連携したら面白そうだとお感じになった場合、ぜひお気軽にご相談いただければ嬉しく思います。さまざまな企業とタイアップして、PoCを展開していきたいと考えています。私たちは教育が専門なので、教育ツールは自社で開発しますが、教育以外の分野はタイアップしながら開発していきたいと考えています。

今後10年くらいでロボット革命が起き、汎用人工知能(AGI)が登場すると言われています。特にインダストリー5.0、第5次産業革命では、人間とロボット、AIが近い距離感で一緒に働くようになると言われています。その時には、やはりAIやロボットが人間の感情を理解できないと「お話にならない」と思います。そこの根幹となるような技術を弊社では開発していますので、今後、面白い展開ができるのではないかと考えています。

話し相手や相談相手になってくれる「AIフレンズ」の開発にも着手

もうひとつ、教育分野以外で取り組んでいることを紹介させていただきます。AIを使ったスマートフォンアプリの開発です。最近、若い人たちの間では、ChatGPTなど生成AIがある意味で「お友達」になっていて、AIにだったら何でも相談できるという人や、家で一人でお酒を飲みながらずっとAIと喋っているという人も多いようです。その場合、ただ文字ベースだけの会話だとちょっと寂しいので、スマートフォンの中で可愛いキャラクターたちが専用のAIフレンズとして、いわば相棒になってくれる、そんなアプリの開発を今、進めています。

▲ スライド5・AIが友だちのように

▲ スライド5・AIが友だちのように

会話相手になってくれるアプリを開発

日本人だとドラえもんが欲しいと思ったことはあるかと思います。ドラえもんも気持ちに寄り添ってサポートしてくれますが、皆さん専用のドラえもんをスマホの中ですが手に入れることができる、そういった時代がやってきます。

仕組みとしては、先ほど説明した内容と基本は同じです。

スマートフォンのカメラを使ってユーザーの感情を分析します。それに対して生成AIがメッセージを生成していくというものです。ユーザーの感情や傾向をある程度AIに記憶させて、それをもとにユーザー専用にカスタマイズしていくかたちです。そこからキャラクターの反応を調整します。ユーモアが好きなタイプの人には、寂しさを感じている時に軽くユーモアを交えて回答するなど、孤独の解消には役に立つアプリになるのではないかと期待しています。

さらに、アプリの中にファミリー機能を搭載しようと考えていて、家族間の感情に関する情報を、プライバシーに配慮しながら、さりげなく共有できるような機能も考えています。

例えば、お子さんが最近、ネガティブワードが多いとか、ストレスを抱えているということをアプリ側で検知したら、親など保護者がそれを心配しているということをさりげなく伝えるような仕組みです。親や保護者の方々も愛情を伝えてあげたいけれど時間がなくて難しい、日本人は愛情表現が苦手といったこともあるでしょう。そこで、AIを通してさりげなく伝えてもらえるような機能があると、心の架け橋になるのではないかと思っています。あとは、離れて暮らすお父さん、お母さんの安否確認に近いような機能もあります。近況を報告してくれたり、LINEのやり取りの代わりになってくれたりするようなツールを目指して開発しています。

こちらのアプリは現在クラウドファンディングを実施しています。資金を集めて、ぜひこのアプリを皆さんにお届けしたいと思っています。一人親家庭でお子さんの面倒を見る時間がなかなか取れないとか、お子さんと話す時間がない、そういった方には非常に役に立つアプリになると思っていますので、このアプリができたら欲しいという方は、 こちらのURL( https://camp-fire.jp/projects/853411/ )からぜひご予約ください。

AIと感情解析は今、新しい時代を迎えておりまして、この技術を使うことでAIの可能性が無限に広がっていくのではないかと思っています。AIに感情を読み取られることに対して苦手意識を感じる方も一定数いるかとは思いますが、AIの方が人間より親身に相談に乗ってくれたり、人に言えないこともAIになら言えたりすることも多々あると思います。課題解決に繋がればと考えています。教育版のAIアシスタントに加えて、このスマートフォンアプリも皆さんのお手元にお届けできるようにこれからも開発を進めていきたいと思っています。

>> 後半へ続く