概要

超教育協会は2025年5月21日、特定非営利活動法人AI教育推進機構 代表理事、武蔵野大学名誉教授、東京工科大学名誉教授、学習分析学会理事の上林 憲行氏を招いて、「AI響創人財像とAI響創型教育イノベーションについて」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、上林氏が情報科学やAIの進化に応じて求められる教育プログラムの再構築について講演し、後半は超教育協会理事長の石戸 奈々子氏をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「AI響創人財像とAI響創型教育イノベーションについて」

■日時:2025年5月21日(水) 12時~12時55分

■講演:上林 憲行氏

特定非営利活動法人AI教育推進機構 代表理事、武蔵野大学名誉教授、東京工科大学名誉教授、学習分析学会理事

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

上林氏は、約30分間の講演において、情報科学やAI教育プログラムの再構築の必要性などについて話した。主な講演内容は以下のとおり。

現在、AIの驚異的な進化と加速度的な社会的浸透が進んでいます。それに応じて、世界観や人財像の変容が起きています。生成AIの原理的な計算モデルは確率論的な計算モデルですが、計算モデル自身のパラダイムシフトも起きており、情報科学の教育プログラム自身を再構築する必要があると認識しています。

その視点に立って、まずは武蔵野大学における活動についてご紹介します。

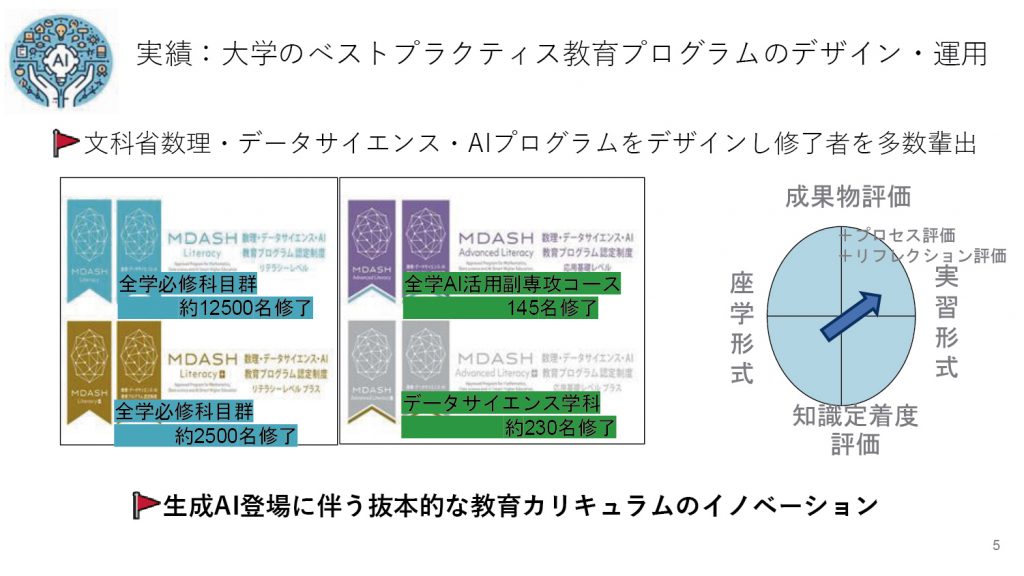

武蔵野大学では、「AI-ready-University」というビジョンのもと、さまざまな活動に取り組んできました。データサイエンス学部を私立大学で初めて立ち上げ、データ分析だけでなく、機械学習に重点を置いた学びを推進したほか、文系の学生も含めて全学生を対象としたAI活用エキスパートコース(副専攻)を立ち上げました。専門家を育てるというよりは、AI活用人材を育成するサブメジャーを立ち上げたという意味合いです。

また、新しい教育の方法論として「状況学習理論」に基づく教育方法を、本格的に大学の授業の中で展開しました。こうした特徴的な取り組みに加えて、メタバースキャンパスや日本で初めて生成AIベースのヘルプデスクやSRM(Student Relationship Management)など、教育DXも推進してきました。

こうした取り組みの実績としては、文部科学省の区分で示されているリテラシーレベル、リテラシープラス、応用基礎、応用基礎プラスの4つにおいて、実際に多くの履修者を輩出しています。

▲ スライド2・武蔵野大学では

▲ スライド2・武蔵野大学では

データサイエンスやAIプログラムで

多くの履修者を輩出

武蔵野大学では、他の私大に先駆けてここまでの取り組みを実践してきたのですが、生成AIが登場したことで抜本的に教育カリキュラムを変えていく必要がでてきました。それは、武蔵野大学に限ったことではなく、それぞれの大学で生成AI時代に対応した新たな教育プログラムを作り、しかも大学の枠を超えて共同でより良い内容に仕上げていかなくてはならない、そう考えて特定非営利活動法人AI教育推進機構を立ち上げました。

人工知能の加速度的な能力進化が社会に「カンブリア爆発」をもたらす

最近のAIに関するトピックとしては、昨年の秋にAIに関する研究がノーベル物理学賞と化学賞に選ばれました。このダブル受賞には、情報処理や情報分野の関係者は非常に驚きました。

物理学賞の受賞者の一人が、情報系の研究者(ジェフリー・ヒントン博士)であったことです。物理学と情報学の関係性が、情報系の研究者が考えている以上に本質的だということが、キーメッセージになっていると思います。

化学賞でも、受賞した3人は化学の専門家ではなく、GoogleのDeepMind社のA Iの専門家です。A I囲碁の AlphaGOやAlpha ZEROなどを開発し、その技術を発展させて4年前にタンパク質の構造予測を実行するオープンソースの人工知能プログラム「AlphaFold」を開発しました。これが非常に高く評価され、公開からわずか4年の短い期間で受賞に至ったことはとても衝撃的でした。

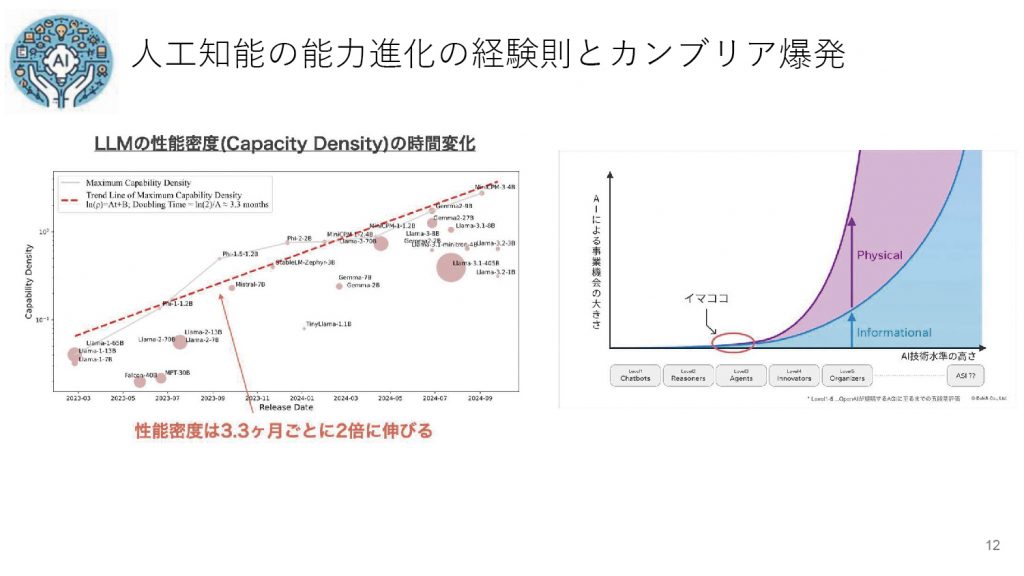

次に現在のAIの能力進化のレベルを確認しておきます。OpenAIが定義しているレベルで示すと、今は「エージェント」のレベルが最も活気を呈しているのではないかと思います。色々なベンチマークがありますが、IQテストの結果だと、IQ130から140のレベルに推移していますし、特に生成AIが役に立つ分野であるプログラミングでも、競技プログラマーと同等以上の能力を発揮するようになってきました。

意外にも生成AIの活用が有望視されているサイエンス分野では、通常のPh.D.以上の能力を発揮するとされています。このように生成AIの能力は、この2年半で驚異的に進化してきています。

一方、人工知能の能力進化の経験則も徐々に明らかになってきました。コストパフォーマンスが3.3カ月で2倍、1年間で16倍、2年間だと実質的に100倍以上改善されています。これは、ほんの始まりで、これからさまざまな技術開発や多様な用途などを含めて、恐らくカンブリア爆発をするだろうと言われています。

▲ スライド3・AIの加速度的な進化が

▲ スライド3・AIの加速度的な進化が

社会の大変革=カンブリア爆発をもたらす

決定論的な従来型コンピュータから確率論的な生成AIへの進化

次にLLM(ラージランゲージモデル:大規模言語モデル)の原理と能力を振り返ってみます。LLMというのは非常に単純な機能として考えられます。

LLMが「次に続く単語の予測器」であるということは、たぶん皆さんご存知だと思います。自然言語の分野でいうと、実は文法というものはLLMの中には全くないです。辞書もない。文脈に関する情報も明示的に持っているわけではありません。言語特有の文法、辞書、文脈などを持つのではなくて、「次に続く単語の予測器」です。翻訳や要約など自然言語をハンドリングできると理解していただければ良いと思います。

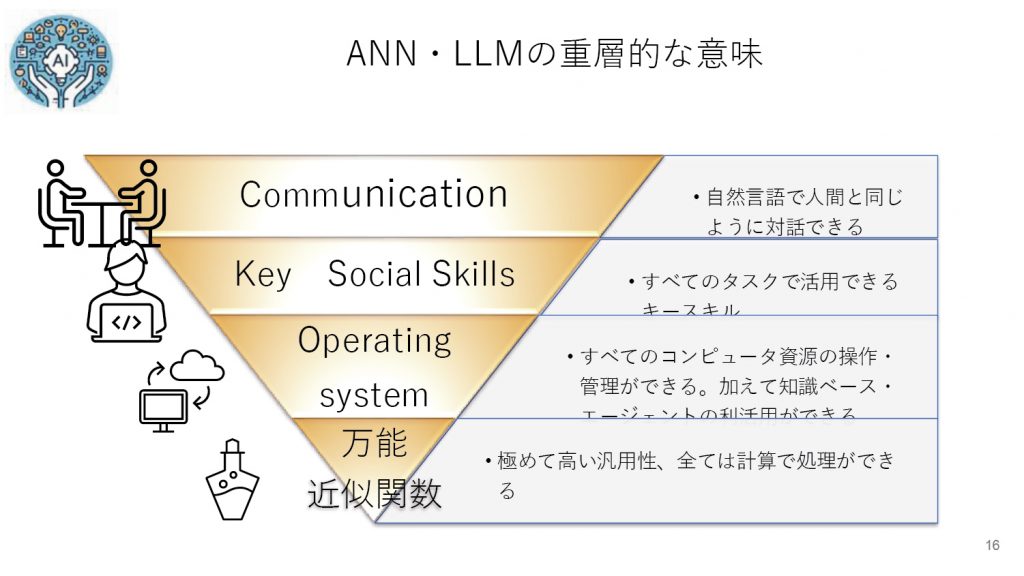

人工ニューラルネットワーク(ANN)とLLMの重層的な意味を考えます。

コミュニケーションの意味合いにおいては、自然言語で人間と同じように対応できます。ほとんど違和感なくできるようになりました。キー・ソーシャルスキルでは、恐らく世の中でほとんど全てのタスクでのキースキルを学び習得できることは既に織り込み済み、OS(オペレーティングシステム)としての意味合いでは、全てのコンピュータや知識資源の操作・管理ができます。

さらに、人工ニューラルネットワークが持つ数学的な意味合い、つまり「万能近似関数である」という意味合いについて説明します。

人工ニューラルネットワークは学習によって万能(超近似)関数を作ることができることが一番の特徴です。これがもたらす意味がどういうことか、順次、説明します。

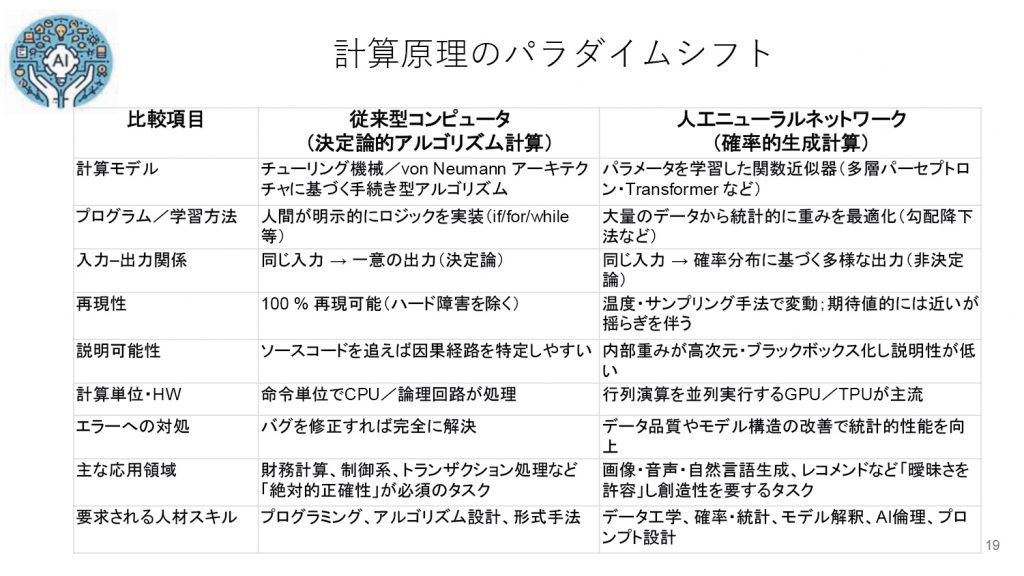

ひとつは計算原理のパラダイムシフトです。現行のコンピュータシステム、それに基づくプログラミング教育やソフトウェア工学というのは、基本的に再現性が保証された計算モデルを前提としています。ある関数に対して入力値が同じであれば、必ず同じ結果が出るということで、これは疑いもなく決定論的な世界観です。

ところが、LLMは万能近似関数、それも確率的な挙動をするので、これは確率論的な世界観が計算モデルの基底になっています。こうした計算原理のパラダイムシフトは、決定論的なコンピュータ計算原理と確率的生成計算モデルにおいて、再現性の問題やエラーへの対処などを対比すると分かります。基本的にパラダイムシフトが起こっているとご理解いただけると思います。

▲ スライド5・現行(従来型)コンピュータと

▲ スライド5・現行(従来型)コンピュータと

ANNの計算原理の比較

さらに、コンピュータは「そもそもどういう価値を根源的に提供しているか」という視点で考えてみます。パーソナルコンピュータの父と言われたアラン・ケイのビジョンでは、「メタメディア」とされました。計算機上に、あらゆるファンクションを作成して利用することができるものです。その上で、メタメディアとしての機能に人工知能の能力を合わせて考えると、コンピュータの新しい社会的な意味付けができるのではないかと考えています。

また、AIはExcelと同じような感覚で使えるようになり、それに伴い仕事のリテラシーも変化するという考えもあります。筑波大学の落合 陽一氏は、生成AIの登場時から、そのようにお話をしています。昭和の時代のリテラシーは電卓で、平成はエクセルで、令和ではAIツールということです。生産性やできることの汎用性でいえば、圧倒的な違いがあります。Excelは、パーソナルコンピュータの不朽のキラーアプリケーションでしたが、それがAIツールに置き換わるとExcelでできることは全てできます。使う人は、たくさんの機能的な能力を獲得して、かつ生産性もあがるでしょう。

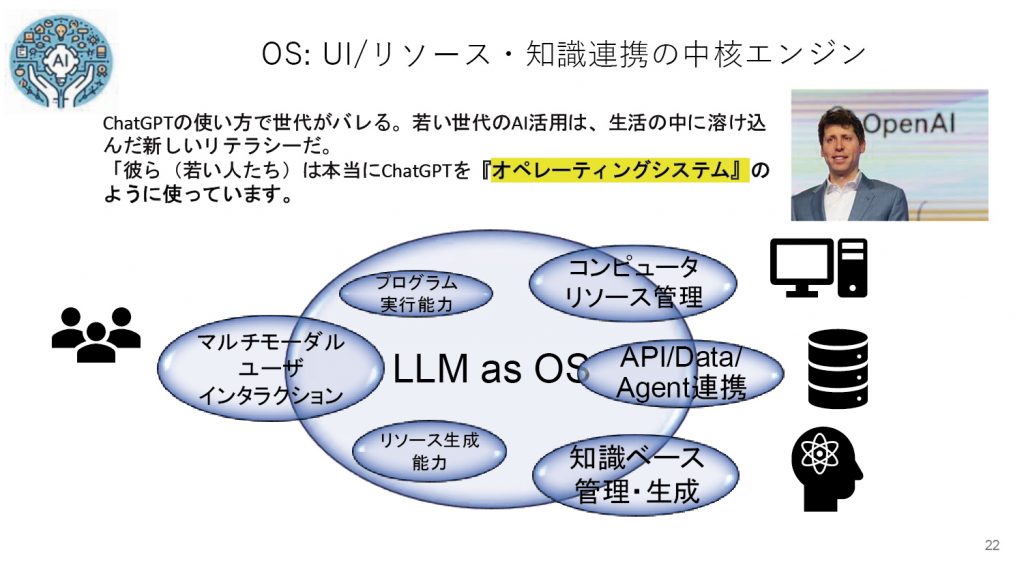

もうひとつは、OSとしてLLMを考えるという視点もあります。

まずマルチモーダルユーザインタラクションは、チャットベースでできていると思います。API連携やデータ連携、エージェント連携などを考えると、あらゆるリソースを制御、管理するという機能をどんどん取り込んでいると考えられます。最近、OpenAIのCEOが、「若い世代のChatGPTをオペレーティングシステム(OS)のように使っていると言っています。」、OSとしての見方を潜在的に持っているということです。

人間とAIのシナジーがもたらす「シン人材像」とは

人生100年時代ということで、学び続けることは必須の状況になってきたと思います。特に情報関係の技術、AIが代表的ですが、技術革新のスピードがとても速い。パロアルトインサイト社のCEO(AIビジネスデザイナー、順天堂大学大学院客員教授)の石角 友愛氏がお話されていますが、昔は大学で4年間学んだことをその後の仕事で40年間、使い回すことができたが、今は4年で学んだことが4年で陳腐化するとされています。技術革新のスピードがさらに速くなった現在は、陳腐化も加速度的に進むかもしれません。

だから技術革新を取り入れた教育プログラムを「爆速で更新する」ことが、特に情報関係の教育プログラムでは必須の問題になってきました。これにどうやって対処するかが非常に大切です。生成AIを前提とした新しい人材像を描くのは難しく、まだ決定的にはなっていないと思います。

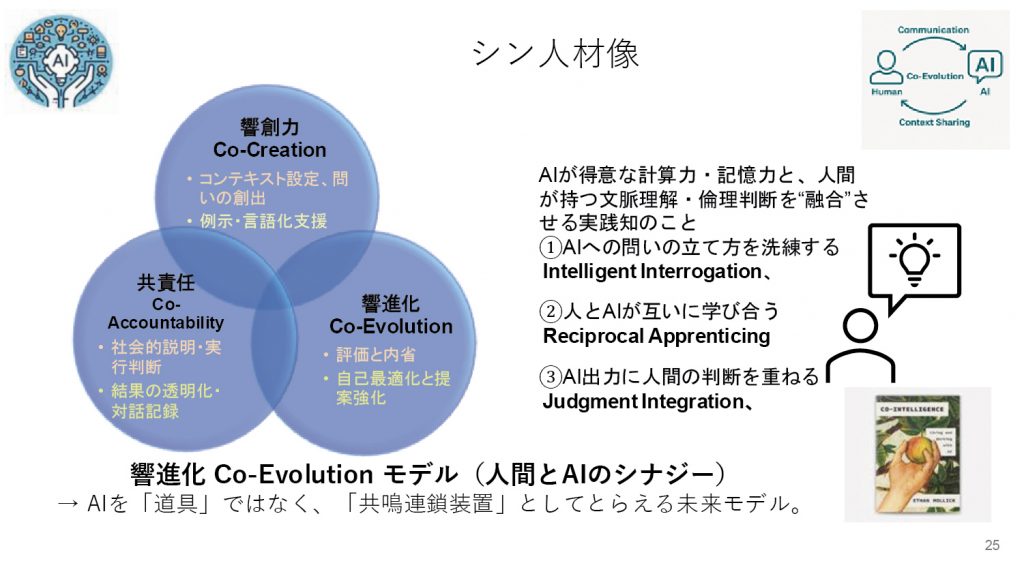

▲ スライド7・生成AIを前提とした

▲ スライド7・生成AIを前提とした

新しい人材像

アクセンチュアが提唱している考え方では、AIと付き合うのに必須となるのはAIへの問いの立て方を洗練することとされています。また、人とAIがお互いに学び合う、AIの出力に人間の判断を重ねることも重要です。メイキングするというよりはジャッジをしながら、お互いに学び合って進化するということです。WhyやWhatなど問題意識をもって、人間が有効な問いを立てることが大事と言われています。

それは、「響進化 Co-Evolution モデル」と考えてもよいと思います。米国ではCo-Intelligenceという概念でシン・人材像を描こうとしています。AIを道具ではなくて「共鳴連鎖装置」として捉える未来モデルというのを前提に、新しい教育や人材像を描き、それに準じた教育プログラムを考えるということが今後、必要になってくると考えています。

生成AIは知的な活動に関係するものですが、例えば初音ミクなどは考えたことを歌い上げてもらうという意味では、この延長上にあると考えてもよいと思います。こういう時代にどう対処するかというのは、教育者、学習者を含めて色々考えていく必要があると思います。ソフトウェアのエンジニアについても、色々な変化が起きていると思います。

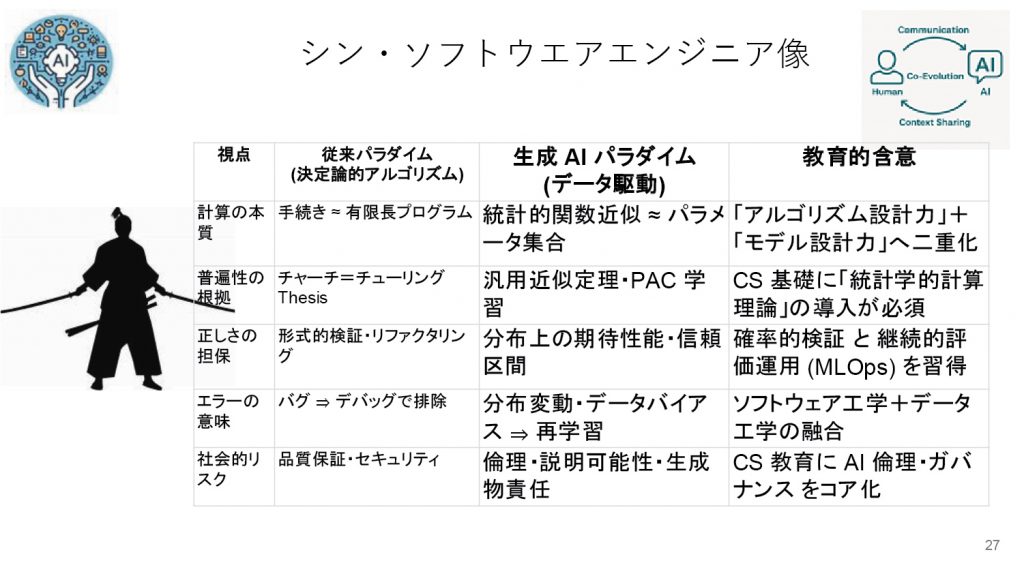

▲ スライド8・ソフトウェアエンジニアの

▲ スライド8・ソフトウェアエンジニアの

シン人材像

当面は二刀流の能力を持つ必要があるだろうと思っています。これまでの決定論的なアルゴリズムをベースとした知識とスキルを持った上で、生成AIを活用してソフトウェアを生産していくという両方のスキルです。従来のスキルに加えて、生成AIパラダイムをしっかり学び能力を身に付けた人がこれから求められる人材像です。

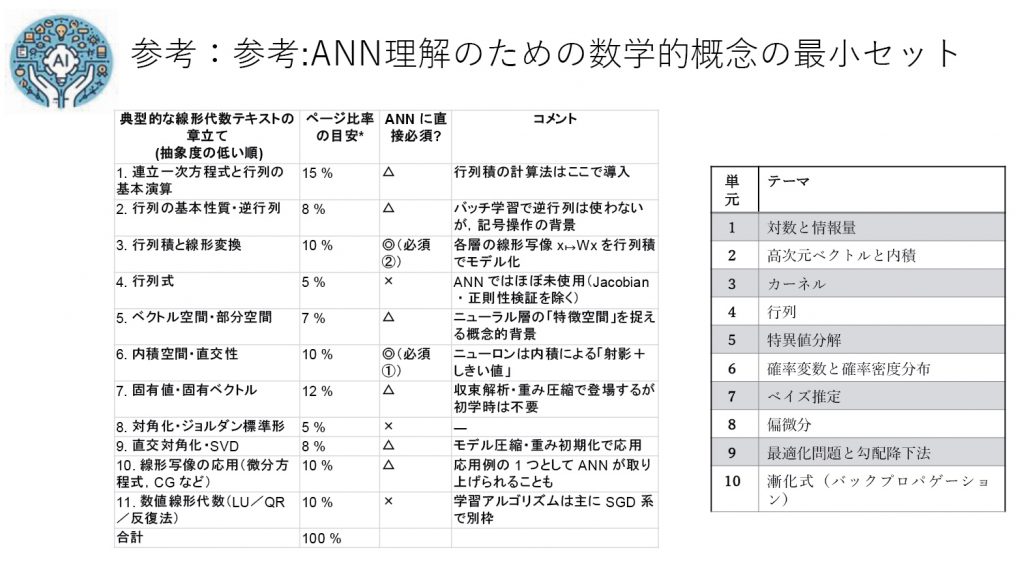

シン人材像とNeo情報科学体系を踏まえAI教育プログラムを再構築

AIに関わる情報系の研究者がノーベル賞を受賞したこともあって、「情報」の位置づけが情報科学の範疇を超え、「新しい情報に関する考え方」が出てきていると感じています。「Neo情報論」です。Neo情報論に確率論的な世界観を合わせた新しい情報科学の教育体系のプログラムが必要です。それを再構築するという意味で色々な考え方があります。例えば現在、数学の枠組みで線形代数を学ぶと、十数章のテキストを学ぶことになりますが、ANNを直接理解するために必要な線形代数の知識というのは、その一部であるとされています。ここさえ押さえておけば理解できるということです。

▲ スライド9・ANNを

▲ スライド9・ANNを

理解するために必要な数学的概念は、

3章と6章の2つの賞にまとめられている

また、AIを共鳴連鎖装置として考える人材像と、Neo情報科学体系を踏まえた上で新AI教育プログラムを考えていくことが大切です。

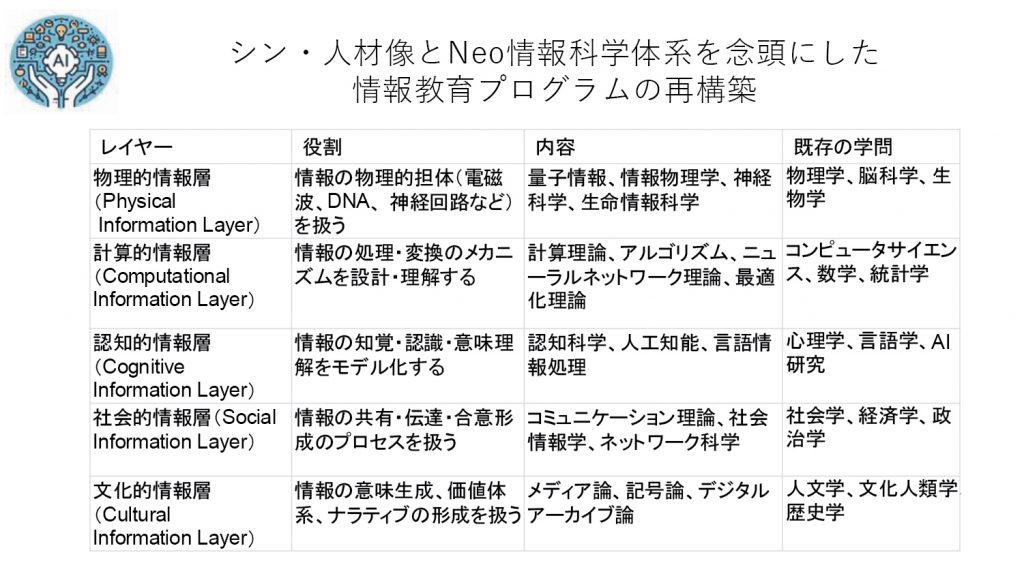

▲ スライド10・情報教育プログラムを

▲ スライド10・情報教育プログラムを

5つのレイヤーに分けて再構築

これは大きなチャレンジになるのではないかと考えています。新しい人材像と情報学の体系を念頭に置くと、例えば5つのレイヤーでそれぞれどういうことを学ぶかに関しても、今までの学問的な枠組みを超えて、トランスディシプリナリーな情報学を本当の意味で構築できるのではないかと考えています。

私は大学の教育に携わってきましたので、生成AIに関する日本の大学のアプローチと米国の大学のアプローチの違いが分かります。2018年頃は、深層学習が世の中にインパクトを与えるということが理解され、当時MIT(マサチューセッツ工科大学)では、教育プログラムでAIバイリンガルという考え方が展開されました。

生成AI登場後、ハーバード大学は新しい教育に関する指針を提示し、AIの影響については「学生ではなく、教育者自身の考え方や取り組みを教育する必要がある」と示しました。今までの教育の枠組みの中で生成AIを使うのではなくて、教育または教育者そのものを見直していく必要があるということです。

ここ1~2カ月のトピックスでは、カリフォルニア州立大学では学生と職員も含めて、ChatGPTを50万人規模で全学展開しています。学長は、多様な学生がAIを活用して未来に備えることが重要だというメッセージを出しています。

米国の大学の1年生は、ChatGPTのProを使っています。アメリカの大学の授業料は非常に高いため、しっかり学んで単位を取るためには、月200ドルの投資も安いものという認識でしょう。

また米国の産業界でも変化が起きています。例えばセールスフォースはもうITエンジニアを採用しないとしました。この2年間でアメリカの転職市場におけるソフトエンジニアの求人は70%減少しています。今までのようなソフトウェアの開発体制ではなくて、バイブコーディングの手法を使うと少なくとも10倍以上の生産性があるという話です。これまでアメリカの大学ではコンピューターエンジニアリングやコンピューターサイエンスは花形でしたが、今では就職できないワースト10の中に入ってしまいました。人材に関する大きな地殻変動が起きていると考えます。そうした問題意識を持つことも必要です。

何のために何を学習するのかを、もう一度しっかり考える良いタイミングだと思いますし、特に情報分野というのは、ノーベル賞のダブル受賞が意味することを踏まえて、再構築することが、これから大切になってくると考えています。

>> 後半へ続く