概要

超教育協会は2025年2月5日、大阪市総合教育センター 教育振興担当 ICT推進グループ 総括指導主事の今利 康博氏、コニカミノルタジャパン株式会社 ICW事業統括部 教育DX事業開発部 副部長の松末 育美氏を招いて、「生成AIを使って授業が変わる~個別最適な学習をめざして~」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、今利氏が大阪市の小中学校での生成AIの活用について事例を交えて紹介し、松末氏が学校教育向けソリューション「tomoLinks」の機能を説明した。後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「生成AIを使って授業が変わる~個別最適な学習をめざして~」

■日時:2025年2月5日(水) 12時~12時55分

■講演:

・今利 康博氏

大阪市総合教育センター 教育振興担当 ICT推進グループ 総括指導主事

・松末 育美氏

コニカミノルタジャパン株式会社 ICW事業統括部 教育DX事業開発部 副部長

■ファシリテーター:

・石戸 奈々子

超教育協会理事長

今利氏(▲写真1)は、約20分の講演において、大阪市の教育現場における生成AIの活用状況と活用事例について紹介した。主な講演内容は以下のとおり。

▲ 写真1・大阪市総合教育センター

▲ 写真1・大阪市総合教育センター

教育振興担当 ICT推進グループ

総括指導主事 今利 康博氏

中学校の情報モラル教育で生成AIによるフェイクニュースを見抜く授業を

【今利氏】

大阪市の教育環境と生成AIの活用状況について説明します。大阪市は、小学校282校、中学校129校、義務教育学校1校の合計412校、約7,300学級、約16万3,000人の児童生徒を擁する大規模自治体です。令和2年度より大阪市を4つの教育ブロックに分け、各教育ブロックの学校の実情に応じてきめ細やかな教育支援ができるように取り組んでいます。

ICT教育環境の整備では、まず、令和2年度中に児童生徒の1人1台端末を実現しています。第1教育ブロックにはChromebook、第2から第4教育ブロックにはWindows端末を導入し、2つのOSに対応するためのGoogleアカウント、Microsoftアカウントを児童生徒、教職員全員に配布しました。なお、教職員向けでは、平成25年度中に1人1台端末を整備し、平成26年度より校務支援システムを導入・活用しています。また、ネットワーク強化の一環として、令和3年度よりネットワーク構成を各学校から直接インターネットに接続できるローカルブレイクアウト方式に切り替えています。

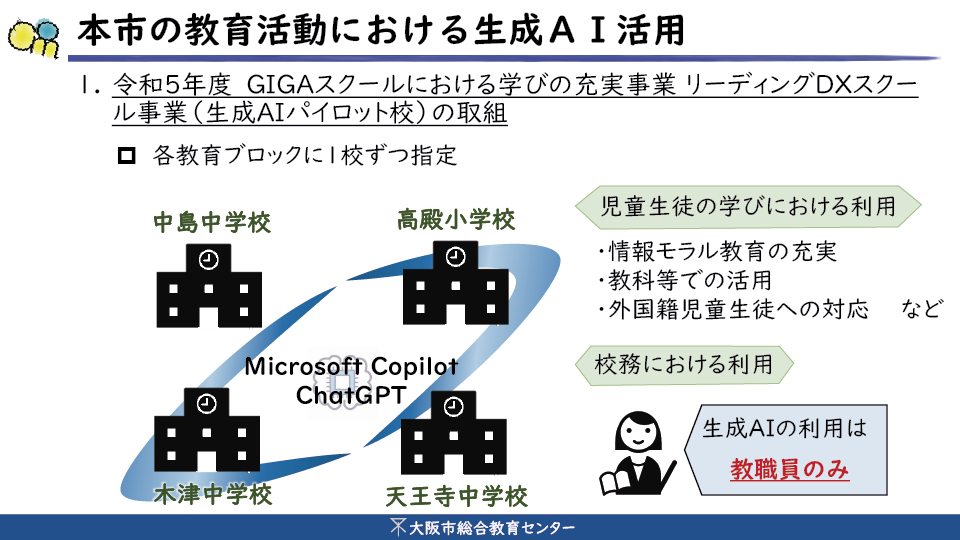

教育現場での生成AIの活用に関わる取り組みを紹介します。まず、令和5年度に文部科学省のGIGAスクールにおける学びの充実事業「リーディングDXスクール事業(生成AIパイロット校)」に参画し、各教育ブロックから1校ずつの合計4校(中島中学校、高殿小学校、木津中学校、天王寺中学校)で生成AIの活用に取り組んでいます。

児童生徒の学びにおける利用では生成AIの情報モラル教育を各学校で実施し、教科や外国籍の児童生徒への対応などに活用しました。校務における利用では、教材や保護者向け文書作成などに活用しました。なお、大阪市では生成AIの利用年齢に制限があるため、生成AIの利用は教職員のみとしました。

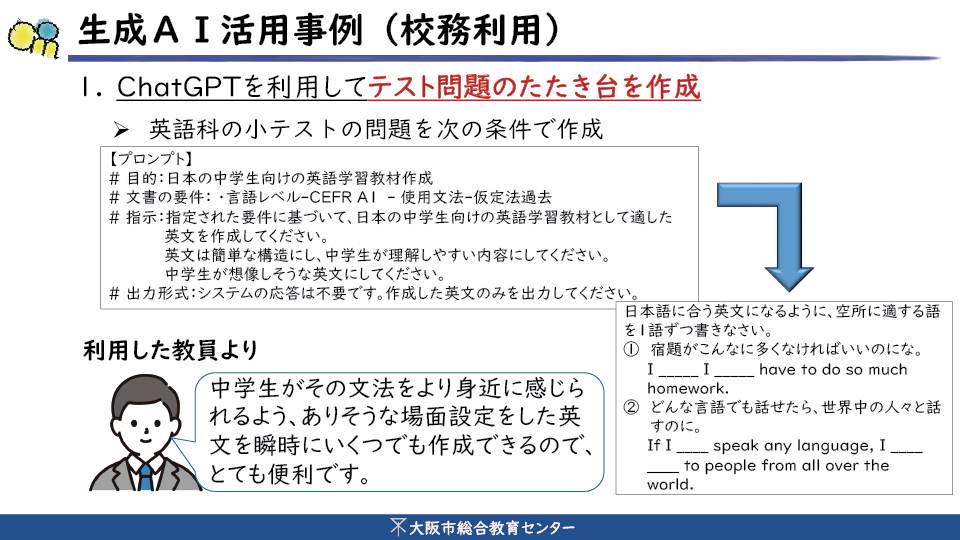

実際の活用事例を紹介します。校務では、英語科の小テストのたたき台の作成などに生成AIを活用し、教職員は短時間で問題を作成できるようになりました。

▲ スライド2・英語科の小テストの

▲ スライド2・英語科の小テストの

問題(たたき台)の作成に生成AIを活用

また、児童向けのアンケートに生成AIを活用した事例もあります。大阪市には、日本語を正しく理解できないまま外国から転入してきた児童生徒も多くいます。児童生徒向けにアンケートを実施しても言葉の壁があり、意図した目的で実施できないことが問題でした。そこで、生成AIを使ってアンケートの内容をそれぞれの母国語に翻訳し、その内容を翻訳サイトでファクトチェックしたうえで実施するようにしました。その結果、アンケート調査本来の目的を達成しました。

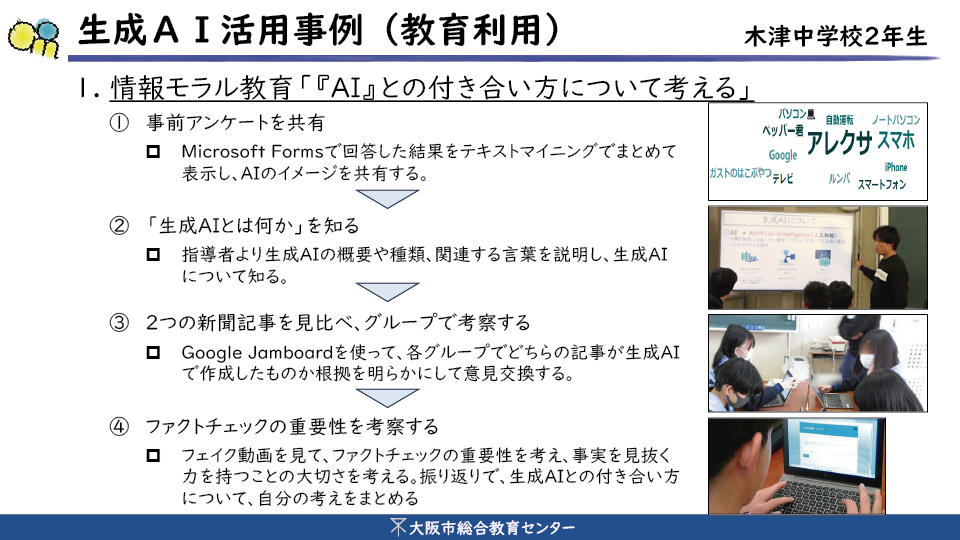

次に、授業での活用事例を紹介します。木津中学校2年生で実施した情報モラル教育での活用事例です。本物の新聞記事と生成AIが作成した記事を提示し、生成AIが作成した記事をグループで考え見抜く授業を実施しました。文章表現の不自然さ、事実に基づかない内容などを見極め、根拠を明らかにして生成AIが作成した記事を見抜いていました。

また、音声生成AIを使った岸田前首相のフェイク動画を見せてファクトチェックの重要性を考え、技術を磨く力を持つことの大切さを学びました。生徒からは「生成AIで作成したかどうかを見抜くアプリがあれば良いが、自分自身も見抜く力をつける必要があると思いました」、「生成AIはあくまで道具なので、生成AI主体にならないように気をつける必要があると思いました」といった感想があり、興味を持って授業に参加していたことがうかがえます。

コニカミノルタジャパンと連携し授業で使える生成AI 「tomoLinks」を活用

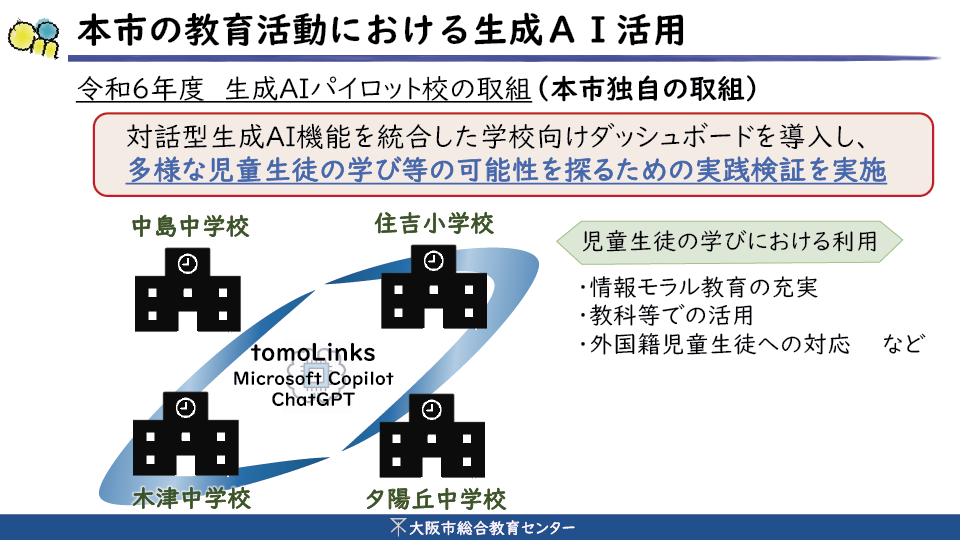

令和6年度の取り組みについて紹介します。令和5年度の実践を経て、児童生徒が実際に生成AIを使うことでより多くのアイデアを創出したり、疑問や質問を解消したりして課題解決をしていくことが必要だと感じていました。そこで令和6年度は、大阪市独自の取り組みとしてコニカミノルタジャパンと、AIなどを活用した児童生徒の多様な学びの可能性を探る連携協定を締結。生成AIパイロット校の取り組みの中で、中島中学校、木津中学校、夕陽丘中学校、住吉小学校の4校で授業の中で生成AIを活用しました。具体的には、教職員のみならず児童生徒が、コニカミノルタジャパンが提供する「tomoLinks」の対話型生成AIの機能を活用して学習に臨んでいます。

▲ スライド4・令和6年度からは

▲ スライド4・令和6年度からは

大阪市独自の取り組みを開始

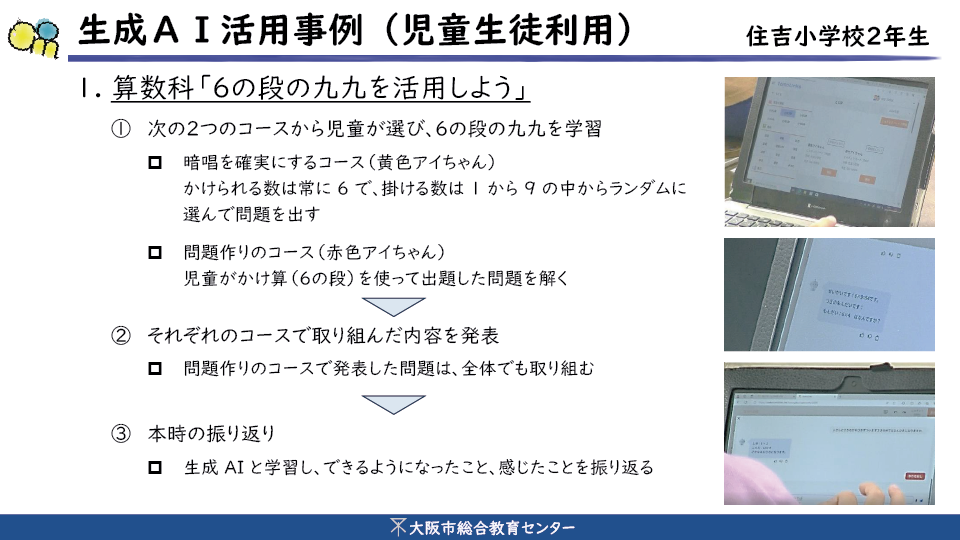

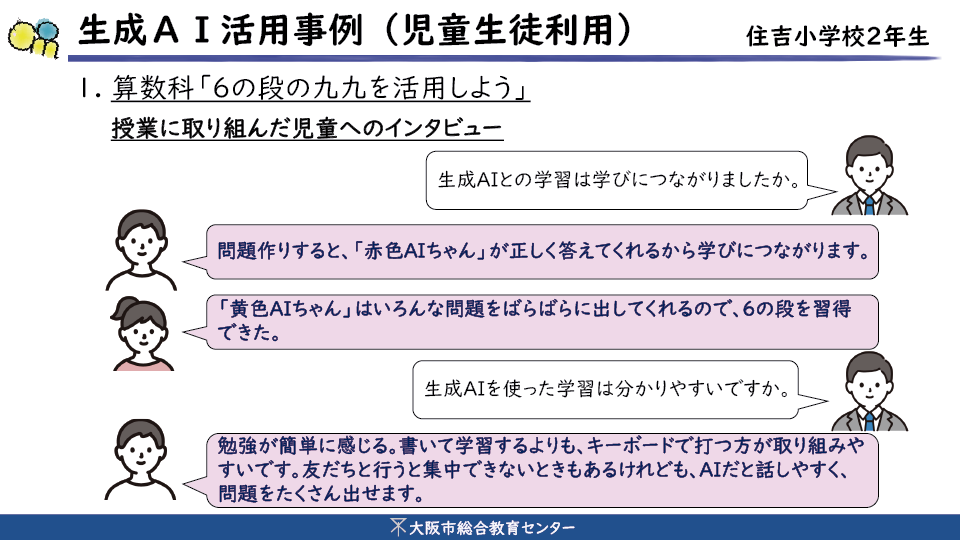

まず、住吉小学校での実践を紹介します。小学2年生の算数科「6の段の九九を活用しよう」で活用しました。児童の学習理解度などに応じて暗唱を確実にするコース「黄色AI(アイ)ちゃん」と、問題づくりのコース「赤色AI(アイ)ちゃん」を作り、児童がそれぞれのコースを選択して取り組み、最後に授業の振り返りをして学習理解度を高める構成です。

tomoLinksでは、あらかじめ教職員が生成AIにプロンプトで利用制限を設定することができます。生成AIが、プロンプトで制限された範囲内で児童とやり取りするため、学習のねらいに応じた使い方ができます。生成AIを使うことが目的ではなく、「自分に合った学習方法を選択する」という本来の目的を達成するためのツールとして生成AIを活用しているところがこの授業のポイントです。

暗唱を確実にする「黄色AI(アイ)ちゃん」コースを選んだ児童からは、「ばらばらに出された6の段の暗唱をたくさんやったので楽しかった。次は赤色AI(アイ)ちゃんに挑戦したい」といった振り返りがありました。また、問題づくりのコースを選んだ児童からは「問題を考えられてうれしかった。赤色AI(アイ)ちゃんに答えてもらってうれしかった。7問ぐらい出したから楽しかった。もっとやりたいと思った」といった声が寄せられました。生成AIを活用することで自分のペースで問題を考えられ、さらに挑戦したいと前向きに取り組んでいる様子が見られます。

▲ スライド6・生成AIを

▲ スライド6・生成AIを

活用することで自分のペースで

学習ができている様子

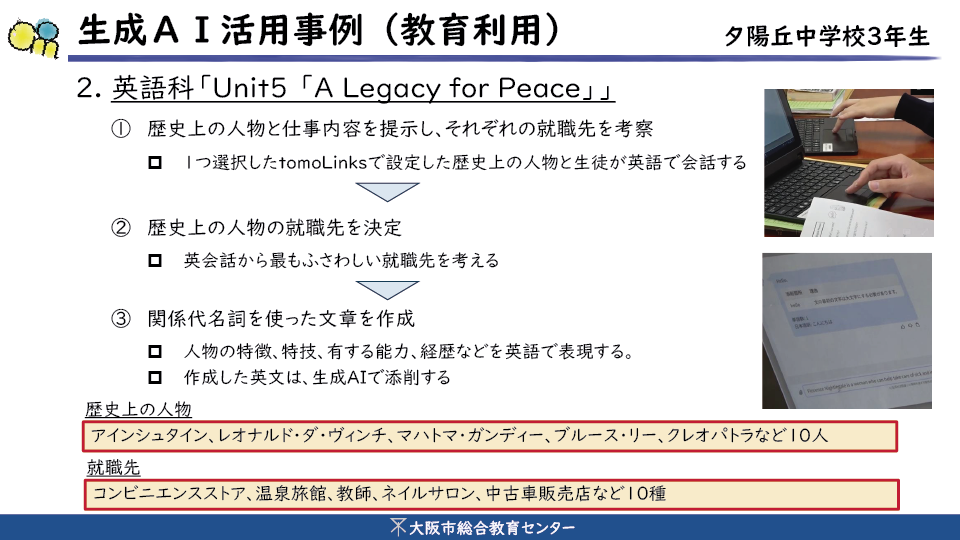

次に、夕陽丘中学校の事例を紹介します。3年生英語科「Unit5 A Legacy for Peace」での活用です。生成AIに10人の歴史上の人物になるよう設定し、生徒はその中から選んだ人物と英語で会話をしながら、その人物の就職先を決めていくというユニークな授業です。関係代名詞を使って人物の特徴、特技、有する能力、経歴などを英語で表現し、その英文を生成AIで添削します。歴史上の人物の就職先を選ぶという目的を持って英語で会話することで、生徒の興味関心に応じた学習ができるのが特徴です。

▲ スライド7・歴史上の人物と

▲ スライド7・歴史上の人物と

英語で会話しながら

就職先を決めるユニークな授業

授業後に生徒にインタビューを実施し、生成AIの実用性を尋ねたところ「生成AIがサポートしてくれるので調べものがスムーズになり、間違っている文法を修正してくれる機能が新たな学びにつながるのでとても良いと思います」といった声がありました。生徒の学習理解度、学習内容に生成AIが対応し、学びの進化に繋がっていることがうかがえました。また、これまでの単語帳を使った学習と比較すると、「単語を覚えるだけでなく、生成AIを使うことでネイティブの会話表現も学べる」など、英語学習本来のねらいに応じた学習ができることが分かりました。「生成AIを使って多く学習できるのでもっと長い文章を作れるようにしたい」と、英語学習を意欲的に取り組もうとする姿も見られました。

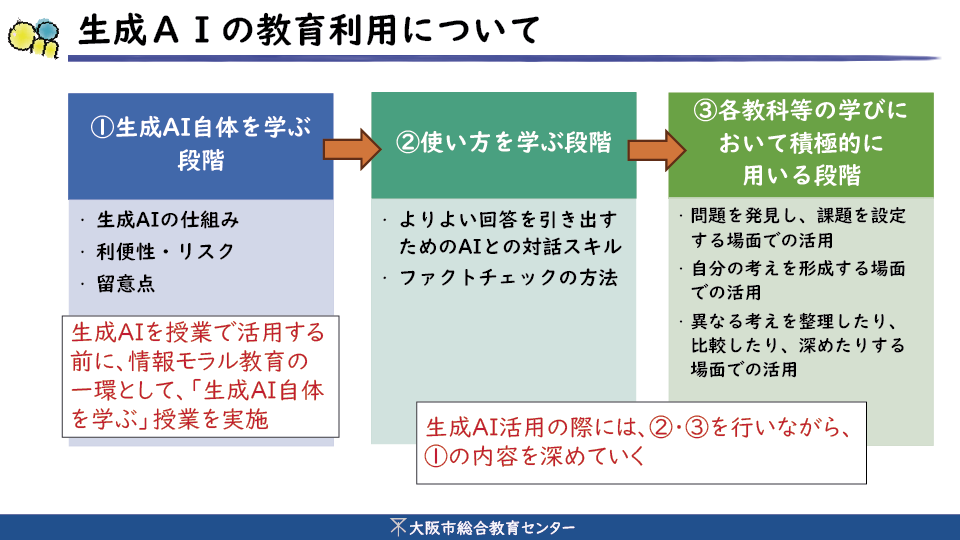

これまでの実践研究を踏まえて、授業における生成AIの活用についてまとめました。まず、文部科学省が示したガイドラインには「生成AI自体を学ぶ」から「使い方を学ぶ」、「各教科の学びにおいて積極的に活用する」といった段階が示されています。最初の段階は利便性やリスク、留意点を知る生成AI自体を学ぶ段階です。生成AIの使い方を学ぶ段階は、より良い回答を引き出すためのAIとの対話スキル、プロンプトの工夫やファクトチェックの方法を学びます。次の「各教科の学びにおいて積極的に活用する」段階は、問題発見や自分の考えを整理し比較します。生成AI活用の際には「使い方を学び」、「各教科で活用しながら」、生成AI自体の学びを深めていくこともありました。

▲ スライド8・文部科学省が示した

▲ スライド8・文部科学省が示した

ガイドラインによる生成AI教育の3段階

また、探究学習の4段階である「課題の設定」、「情報収集」、「整理・分析」、「振り返り」に対し、各段階で生成AIを活用することで学びが深まることを考えています。例えば、今回紹介した夕陽丘中学校の英語科の授業では、情報収集の段階で生成AIが示した情報を確認したうえで就職先を選択する根拠として取り入れています。整理・分析の段階では、自ら作成した英文を生成AIに添削することで他者に対して効果的な表現となるように見直すことに生成AIを活用しています。

大阪市では、これからも生成AIに取り組んでいきます。国の動向を踏まえながら、生成AIの教育利用、校務利用の継続とモデル化を進めていきます。そうした取り組みから事例を創出し、教職員向け研修などにより周知し、全市に広げていきたいと考えています。

授業中で使える「チャットともシンク」と家庭学習用の「学習伴走型AI」を搭載

今利氏に続いては、コニカミノルタジャパンの松末氏が、「tomoLinks」について紹介しました。

▲ 写真2・コニカミノルタジャパン株式会社

▲ 写真2・コニカミノルタジャパン株式会社

ICW事業統括部 教育DX事業開発部

副部長 松末 育美氏

【松末氏】

コニカミノルタジャパンでは、tomoLinksというサービスを提供しています。tomoLinksは、ICTの活用によって子どもたち一人ひとりの特性を把握し、個別最適な学びを実現する学習支援サービスです。授業中でも家庭学習でも使える機能が実装されています。

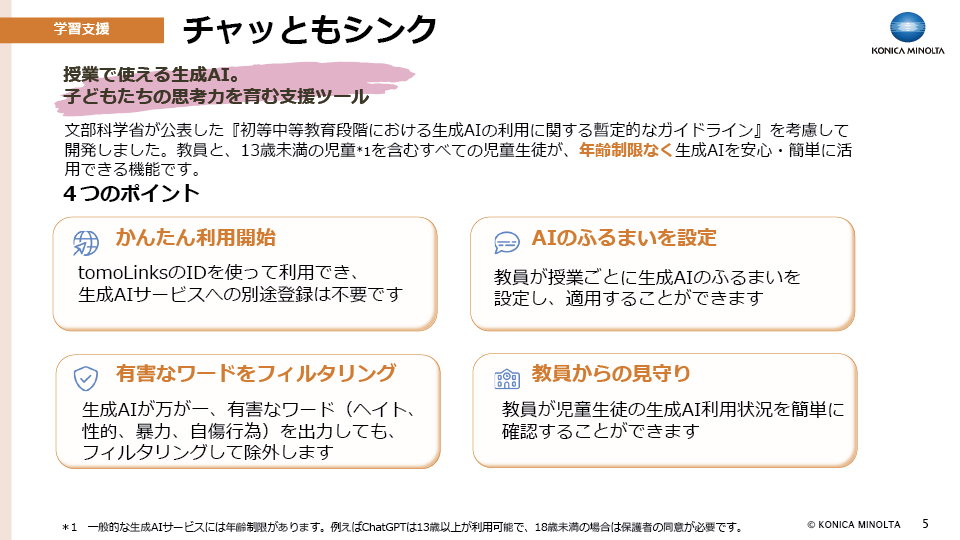

授業中で使える学習支援機能として「チャットともシンク」があります。授業で使える生成AIで、先生と子どもたちが協働学習の中で利用でき、子どもたちの思考力を育みます。「課金が必要なのではないか?」、「設定が複雑なのではないか?」、「有害なワードが出てしまうのではないか?」といった授業で活用する際の懸念点について当社でしっかりと払拭しています。安心してお使いいただけるツールです。

*生成AI活用 実践アイデア集

https://tomolinks.konicaminolta.jp/casestudy/

▲ スライド11・授業中で使える

▲ スライド11・授業中で使える

学習支援機能として

「チャットともシンク」

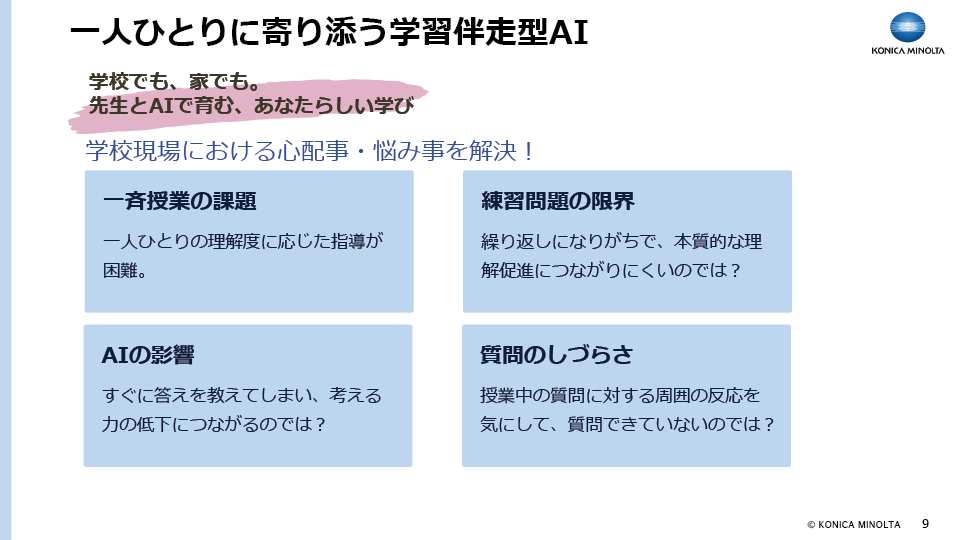

家庭学習用に実装しているのが「学習伴走型AI」です。現在、教育現場では不登校の子どもたちが増えていることが問題になっています。不登校のお子さんがいる保護者からは、「欠席の時間が長ければ長いほど、自宅学習が難しくなる」という声をいただいています。保護者の方々からも学校現場も、不登校の子どもたちへのサポートに悩んでいます。そこで、生成AIをサポート役として活用できないか、とくに家庭学習で活用できないか、そういった課題に対するソリューションとして学習伴走型AIを開発しました。学校でも家でも使える、子どもたちに寄り添った生成AIです。「一斉授業についていけない」といった今に始まったことではない課題の解決にも学習伴走型AIを活用できるのではないかと期待しています。

▲ スライド12・子どもたちに

▲ スライド12・子どもたちに

寄り添った生成AI機能の学習伴走型AI

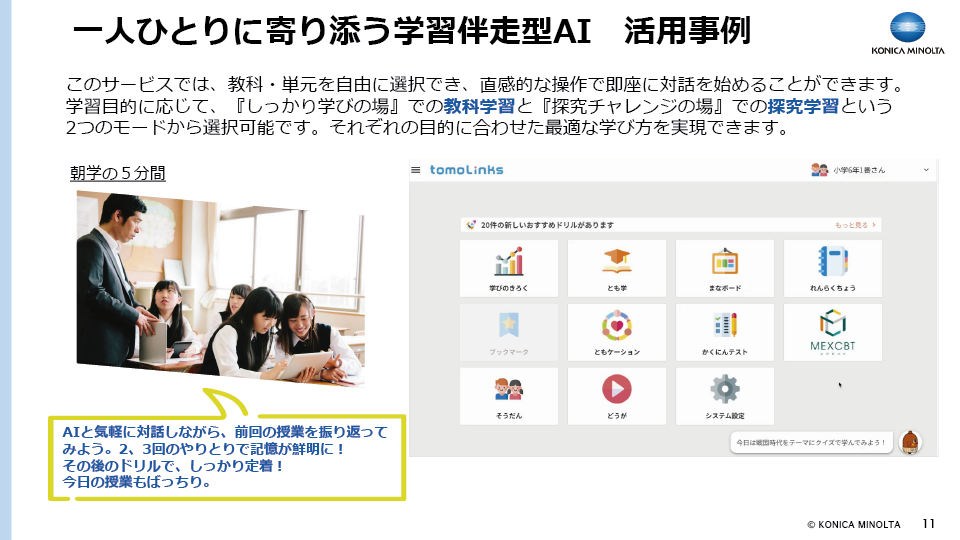

学習伴走型AIには教科学習モードと探究学習モードが用意されています。ある教科で「この単元は復習しなければいけないな」といったときには、そういった内容を生成AIと会話するだけで問題やクイズを出してくれる機能などを備えています。

また、ドリルとも連携しているので、実践問題も含めてAIがアシストをしてくれるところが特徴です。

▲ スライド13・学習伴走型AIには

▲ スライド13・学習伴走型AIには

教科学習モードと探究学習モードが

用意されている

>> 後半へ続く