概要

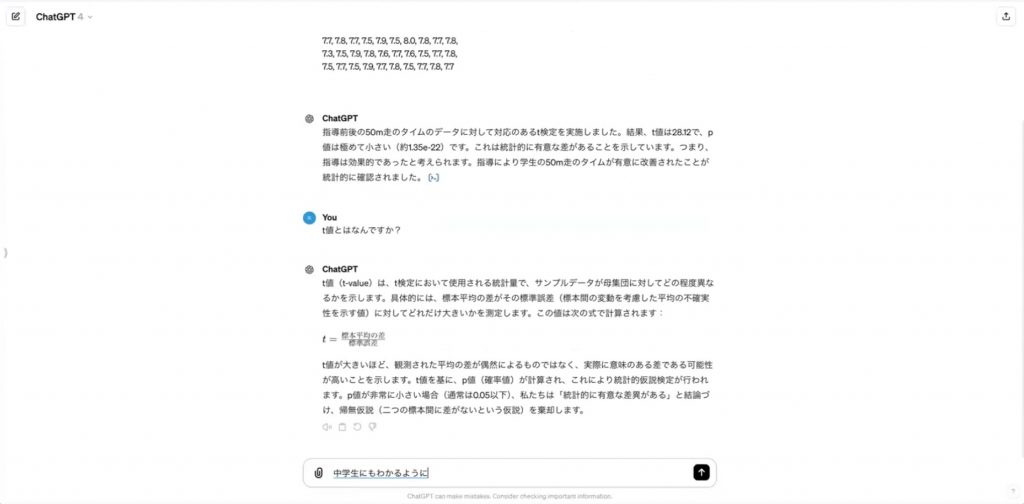

超教育協会は2024年5月8日、京都橘大学 発達教育学部 児童教育学科 教授の池田 修氏を招いて「教育において生成AIはどのように活用できるか」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では池田氏が、教師・学習者(生徒)・保護者のそれぞれの立場での効果的な生成AI活用法について事例を踏まえて紹介。後半では、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

「教育において生成AIはどのように活用できるか」

■日時:2024年5月8日(水)12時~12時55分

■講演:池田 修氏

京都橘大学 発達教育学部 児童教育学科 教授

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

池田氏は約30分の講演において、生成AIの仕組み、授業や校務での活用、若い世代の教師や学生が生成AIを活用するときの留意点について説明した。主な講演内容は次の通り。

生成AIは「電卓」のようでもあり「電子炊飯ジャー」のようでもある

京都橘大学の私のゼミでは、2024年4月から4回生と3回生の全員が、ChatGPTの有料版を使っています。月20ドルですから1日約100円、ペットボトル1本分の値段ぐらいは自分に投資をしよう、最先端のトレンドに乗れるチャンスがあるのに足踏みをしているのは非常にもったいないのでやろうと活用しています。卒業論文の執筆にも「生成AIを使ってよい」と話しています。もちろん正しい使い方も指導し、その指導の範囲内でのことですが。そして、このまま行くと、将来の子供は「昔は、文章は人間が書いていたの?」と不思議に思うようになるかもしれないなあと思っています。その時に向けて早いうちに始めた方がよいと思って取り組んでいます。

本日は、「生成AIとは何か」、教師、学習者、保護者のそれぞれの立場から「どう使うのか」という視点でお話しします。

さて「生成AIとは何か」。私は学生たちに、「生成AIは文章を作る電卓のようなものです」と伝えています。「言葉をデータとして入力し、言葉で命令すると新しい文章が生成される」ものです。電卓でいうと「5」という数字はデータで、それに「足す」という命令をします。電卓に「5+5=」と入力すると「10」と出ます。これが生成AIの場合は、「言葉」(データ)に対して「こうしてね」と命令すると、新しい文章が出てきます。電卓と同じ仕組みだと思います。

「生成AIは文章で行う計算機」のようなものです。例えば、身長、体重、年齢、性別を入力し、「ワインを180ml飲みました。何時間後に運転できますか?」と質問すると、生成AIは瞬時に答えを計算してくれます。「この時間でできますよ。ただし、気を付けて安全運転してくださいね」という自動車保険のような言葉まで入ります。

もちろん完璧ではなく推定のような計算もあるのですが、例えば、「中学生の時に希望していた職業につけた人は、大学を卒業した人の何%ぐらいでしょうか」といった質問をすると、いろいろと答えがでてきて興味深いです。

次に生成AIとは、「炊き込み御飯を作る電子炊飯ジャー」のようでもあると考えています。といだお米に出汁や具材、調味料を入れて、スイッチを押して待てば、できあがります。お米を「もともとのデータ」、具材等を「さまざまな条件」とすれば、生成AIも同じように、素材にさまざまな条件を入力していくと、「わかりました」と生成してくれます。

このように生成AIに対するイメージを3つくらい持っておくと、ある課題の解決に生成AIが活用できるか、どう活用したらよいのか、その解決策が思いつきやすくなると考えています。

生成AIを利用すると、文章で絵描きにも作曲家にも、映画監督にもなれます。こういう時代がとうとう来てしまいました。仕事にも活用しますが、私は、ともかく最初は楽しむことも必要だと思って使っています。

授業・研究、成績評価など 教師としての効果的な活用法は?

教師としては、次のようなシーンでの利用が考えられます。

・授業助手として: 生徒の意見の集約と分類、分析、学習指導案のブラッシュアップ

・新しい授業のデザイン: 新しい授業で求められた条件で授業を作る

・成績をつけるときの補助として: 所見書き、評価案の作成、成績の統計的処理

・研究助手として: 統計データの分析、論文の目次案づくり

このようなことは本当に簡単にできてしまいます。

このうち授業助手として、生徒の意見の集約と分類での活用について説明します。100程度の学生に向けてオンライン授業をすると、80人くらいがチャット機能で意見やメッセージを送ってきます。これらを分類・分析しながらの授業は大変ですが、そのデータを全てChatGPTに入れて「この意見を分析してください、分類してください」と命令すると、一瞬で処理してくれます。

以前、生成AIの講座のときには、「受講した感想を1行で書いてください」と学生たちに書いてもらいました。授業中に届いたデータをChatGPTに入れると、「3つのカテゴリに分けられます」と分類してくれました。「これらの感想から、この講座に点数をつけるとすると何点になりますか?」という質問をしたら、「8点以上、おそらく9点から10点の間に評価される可能性が高いです」と分析もしてくれました。

▲ スライド4・膨大な感想のデータについて、

▲ スライド4・膨大な感想のデータについて、

ChatGPTで3つのカテゴリに分けされた

(※クリックすると拡大)

さらに「これを元に、次の講座では、どのようなどんなことをすればよいのか、5つ示してください」と聞いたところ、「なるほど」と思える提案もありました。そして、「これを元に3時間の講座を作ってください」というと、3時間分の講座の構成を作ってくれます。ご丁寧なことに「講座中には10分間ぐらい休憩入れてください」とまで考えてくれていました。

つまり、参加者ひとり一人の意見を活用した授業や講座が、リアルタイムでできるようになります。実際にできるかどうかは教師の力量にもよりますが、「できるかできないか」では、もうここまでできるようになっています。

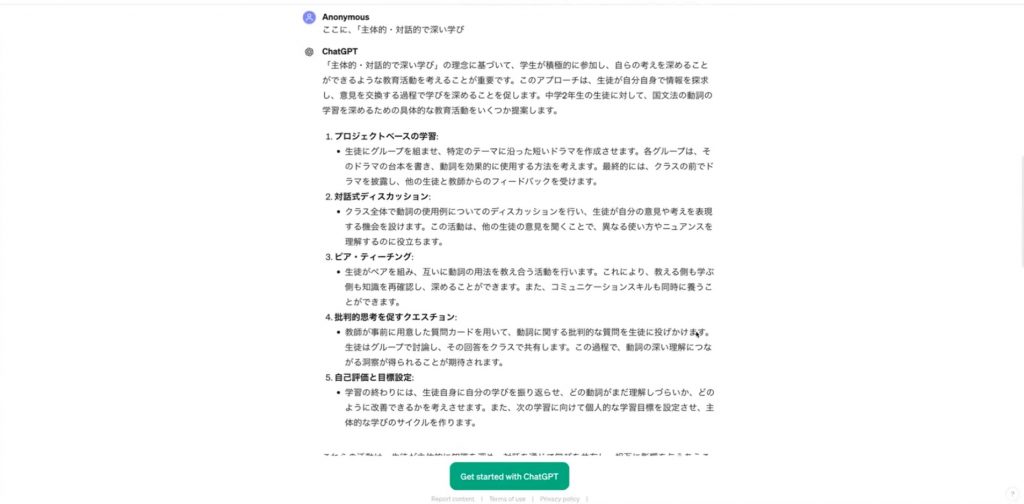

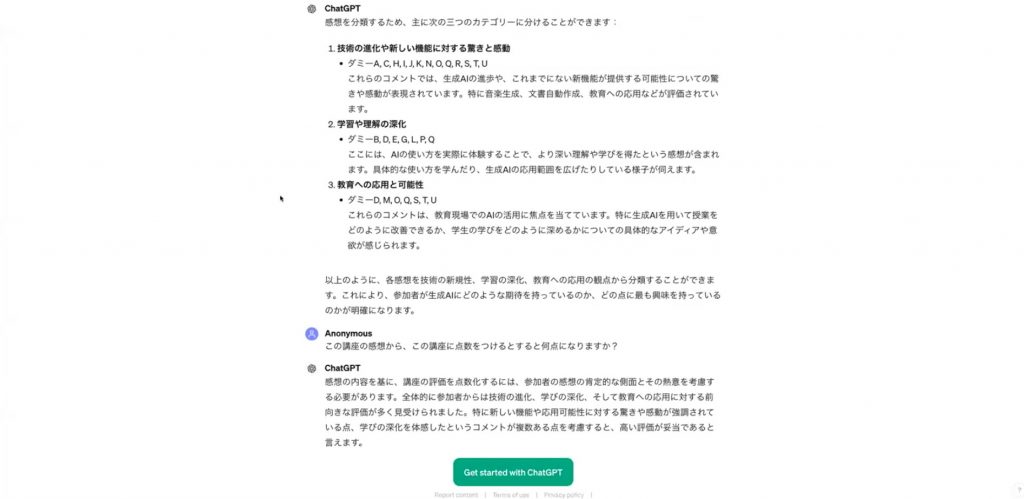

授業助手としては、子供に応じた学習教材の作成でも活用できます。ChatGPTに「中学校2年生の男子生徒に動詞を勉強させたいけれども、全く取り組まない。サッカーが好きで部活を熱心にやっている以外はYouTubeを見ている子に国文法の動詞を理解させたい。どうしたらよいですか、教材を5つ出してください」と言うと、さまざまな提案をしてくれました。「サッカーの記事を使って、その中の動詞を探しましょう」など、面白いアイデアだと思います。サッカー好きの子供ならサッカーの動作をいろいろ知っていますので、そういうところから動詞を拾うことは勉強になるし、できるのではないかと思います。

▲ スライド5・サッカー好きの

▲ スライド5・サッカー好きの

中2男子生徒へ

「動詞」の勉強をさせるための

5つの教材提案例

(※クリックすると拡大)

ここに「主体的、対話的な深い学び」という学習指導要領のキーワードを追加してみると、新たな提案をしてくれて、さらに「『ブルーム・タキソノミー』の6つのレベルで分類したものを提示して」、というと6段階に応じた問題を作ってくれます。この中から、子供たちに適切なものを選んで使うことも可能です。問題も作ってくれることは、非常に有効だと思います。

生活指導や子供の健康相談も保護者を含めて生成AI活用の可能性は

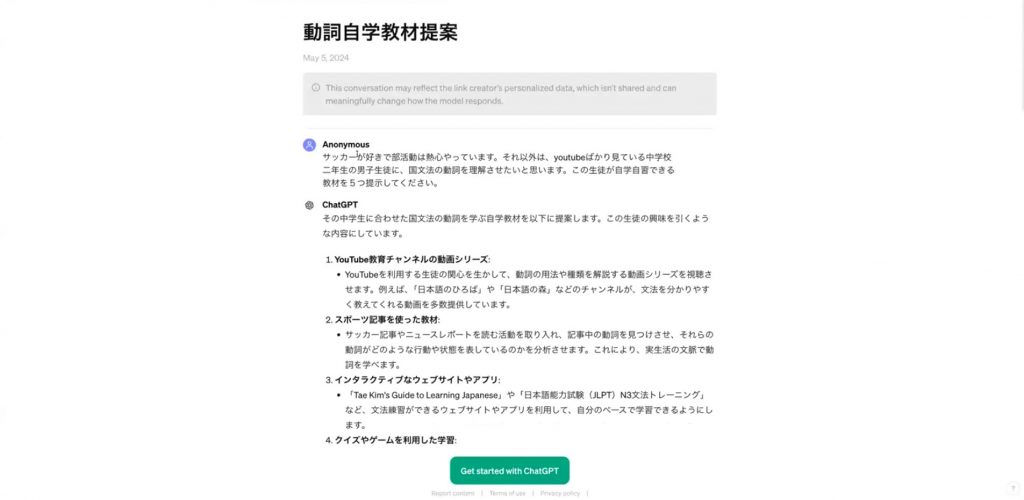

また、かなり複雑かつ専門的な計算もできるので、研究に活用するのも有効です。例えば、「小学校6年生の50メートル走で、指導の前と指導の後のデータがあります。指導に効果があったかどうかを確認するにはT検定がよいかと思います。これはダミーですが、50m走で30人の事前データと事後データで、T検定してください」と入力すると実行してくれます。

結果の説明の中で、わからない言葉があれば「○○とは何ですか」と聞くと説明してくれます。さらに分からなければ「中学生にもわかるように説明してください」と入れればより分かりやすく説明してくれます。私は学生たちに「自分で質問をしながら勉強ができる、ティーチングアシスタントとしても使える」と勧めています。

▲ スライド7・授業や研究の助けになる、

▲ スライド7・授業や研究の助けになる、

高度な計算も瞬時にできる

(※クリックすると拡大)

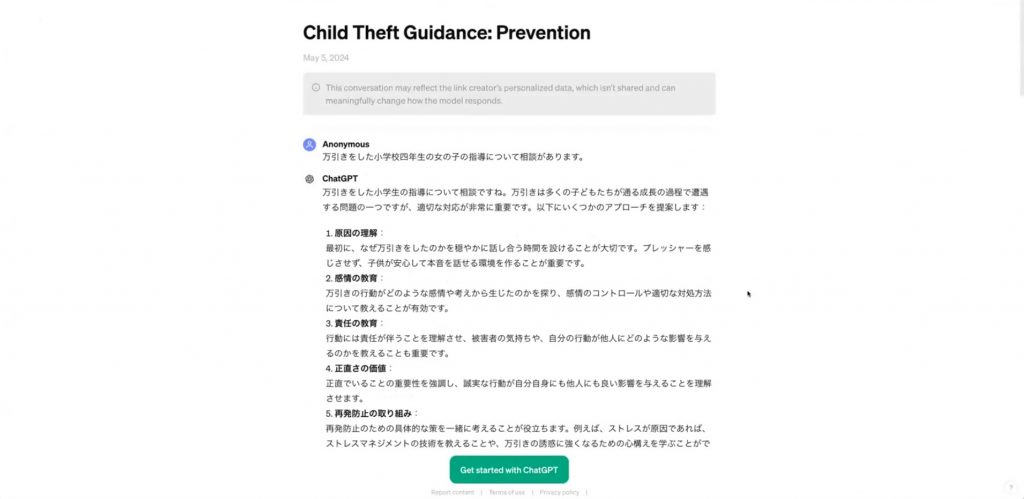

また、教師が生活指導のやり方を相談した例をご紹介します。「小学4年生の女の子が万引きをしてしまった」事例です。通常は担任が子供から話を聞いて、それから保護者を呼んで指導していくことになりますが、「どういうことを聞いたらよいのか」、「どういう指導をしたらよいのか」の判断は経験の浅い教師には難しいことです。そこで、生成AIを使うと「シミュレーション」ができます。

子供が「自分は悪くない」と言っている場合、保護者の育児放棄の可能性がある場合などを設定して、教師は何をしたらよいのか、校長は何をすべきかを聞いて、それを元に対応の原案を作ることができます。あくまでも下書きですので、実際の対応には状況に応じて、最適解を考えながら進めていくと良いと思います。

▲ スライド8・児童生徒への

▲ スライド8・児童生徒への

生活指導のやり方のアドバイス、

シミュレーターとしても活用できる

(※クリックすると拡大)

教育現場は、飛行機のパイロットに例えると、実際に乗員や乗客を乗せたまま飛行訓練をしているようなところがあります。そこで生成AIを活用すれば「教育におけるフライトシミュレーター」を作れるのではないかと考えています。これは、私の研究テーマの1つです。

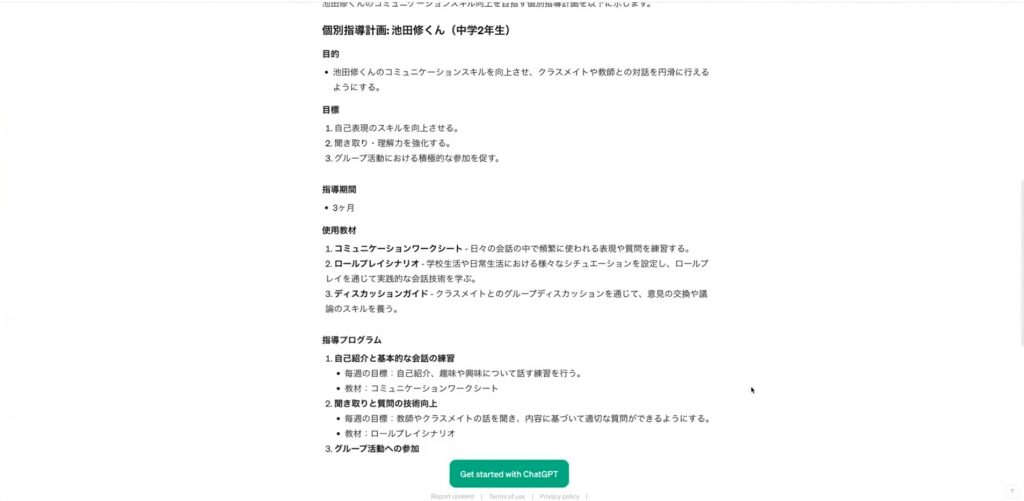

さらに、生成AIは特別な支援を要する児童生徒に対する個別指導計画の作成でも有効に活用できます。従来、教師が子供たちそれぞれに指導計画書を作らなくてはならず、これが本当に大変な作業でした。これについても、例えば「コミュニケーションスキルに課題のある中学2年生の男子、池田君の指導計画書を書いてください、3ヶ月の期間です。教材など適切なものを教えてください」とすると、書いてくれます。これを元にして、教師が「これで本当によいのか」を考えていけばよいのです。

▲ スライド9・特別な支援を要する

▲ スライド9・特別な支援を要する

学習者の個別指導計画書の作成を

相談した例

(※クリックすると拡大)

なお、コピーや貼り付けが面倒な場合は、「Pythonを使ってWord形式で書き出してください」とすると、Word形式のファイルにしてくれます。それをWordで開いて、適宜修正しながら体裁を整えていけばよいです。すごく素早く作れると思います。

物語などの読解への活用例もご紹介します。「平家物語なんて興味ない」という生徒はたくさんいます。そんなとき、私はウルトラマンの世代なので「平家物語をウルトラマンで例えて説明してください」と聞いてみます。ChatGPTにそのように入力すると、なぜか平清盛がバルタン星人、源義経がウルトラマンになりますが、イメージはつかめると思います。

ドラゴンボールでもワンピースでも皆さんが好きなものに例えるとよいです。これまでは教師側が、子供たちが今、何に興味や関心を持っているかと考えながら、それに合わせたものを考えて提供していました。生成AIは、その作業をサポートしてくれます。例えば、「虚数をドクタースランプで説明してください」と生成AIに入力すると、その説明内容が正しいかどうかはさておき、頑張って説明してくれます。ChatGPTは「できません」とは言わない仕様です。こんなこともできるという例として説明しました。

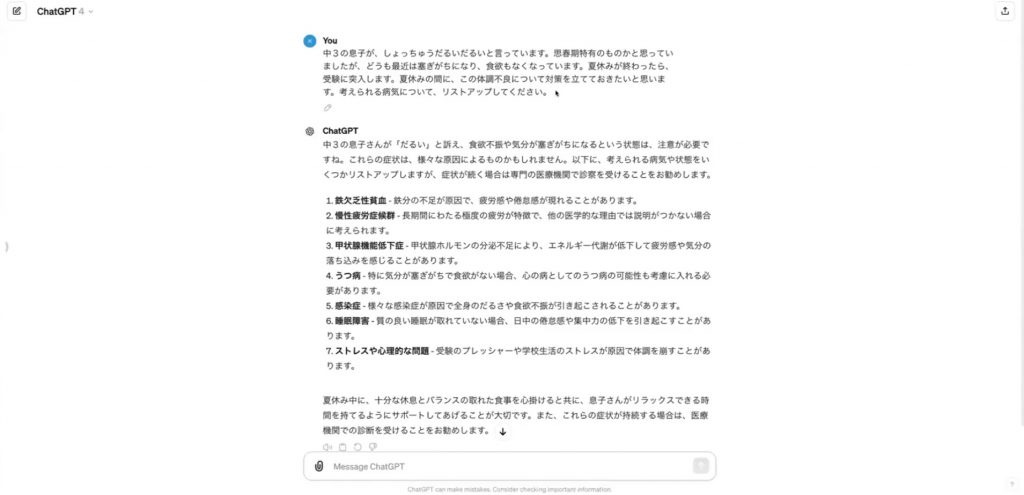

その他にも、子供の健康相談でも活用できると思います。これは、担任の先生だけでなく保護者が使ってもよいと思います。もちろん実際に医師に相談するのとは異なりますが、参考にはなると思います。ChatGPT-4は、2023年の段階で医師国家試験合格者の平均点を超える点数を叩き出しているというデータがありますし、弁護士の国家試験も合格者の平均点をも超えています。つまり、1日100円程度の投資で、「医師と弁護士に相談し放題」とも考えられるのです。

「子供がこんな状態なのですが、どうしたらよいでしょうか」と聞くと、答えが返ってきますので、例えばうつ病の気があるかなと思ったら、「うつ病だとしたら、親は家庭で何をすればよいですか?」などと深掘りしていくことができます。最終的には専門の医師の診察を受けて判断すべきですが、すぐに病院に行くのではなく、まずはこんな可能性があるという事前情報を持てるかどうかの違いは大きいと思います。

▲ スライド10・子供の不調を心配して

▲ スライド10・子供の不調を心配して

健康相談をしてみた例

(※クリックすると拡大)

心のことだけでなく、ChatGPTの中には管理栄養士もいます。「体重70kg、身長165センチです。35歳の男性の適正体重を教えてください」とすると、計算して教えてくれます。「今70kgだけれど、3か月後に65kgになりたいので、基本的な献立を作って」というと作ってくれます。このとおり食べるかどうかは別ですが、食べればなんとかなるとわかります。この逆で、食欲不振の時どうしたらよいのかについても、管理栄養士に相談しているかのような回答をもらえます。

生成AIの活用は「五合目からの登山」 生成AIを活用するときの3つの留意点とは

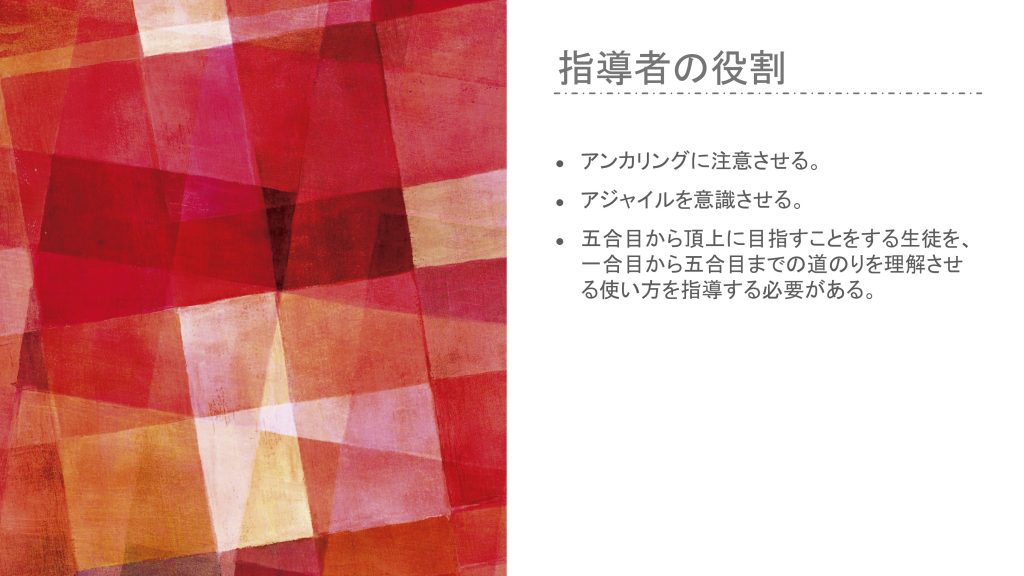

生成AIを使うときに大切だと思うことは3つあります。

1つは「アンカリング」です。人間は、最初に得た情報を正しいと思い込んでしまう脳のバイアスがあります。このため、生成AIに提案させるときには、「複数の答えを出してください」と最初から聞くのがよいと思います。その中のどれがよいかを選ぶのは自分です。先ほどの動詞の学習の例も、どれがよいか子供たちに選ばせることで、主体的な学習活動になっていくと思います。

2つめは「アジャイル」です。これは、最初の段階で小さな失敗を繰り返して、それを修正・調整しながら成功に早く近づけていこうという考え方です。今の学習者は、正解主義に陥っている可能性が高く、正解が出そうにないものには挑戦しません。挑戦しないとアジャイルにはなりません。私は学生たちには「どんどんやってごらん、失敗しても『間違えた』のではなく『経験値をゲットした』のだ」と伝えるようにしています。

3つめは、「五合目からの登山」だと認識しておくことです。これは、とても重要なことだと考えています。倉本 聰氏の著書『谷は眠っていた 富良野塾の記録』(1988年 理論社)の中に、物書きというのは富士山の1合目から少しずつ少しずつ頂上を目指していく仕事で、五合目まで登ったときには、頂上に向かうための体力や技術が身についているということが書かれてあります。これを私は、教師になった頃に読んで、その通りだと思っていました。教師という仕事も下から登っていって、五合目からに辿り着いた時には力がついている。私は30代半ばぐらいまでには五合目に辿り着きたいと思って修行を重ねてきました。

ところが、今は生成AIを活用すると、いわば「いきなり五合目にいる」状態になります。五合目にはいるけれども、頂上にアタックするだけの「経験や技術や体力がない」状態なのです。そんな若手に、どういう指導やアドバイスをしていけばよいのか、考えることはとても重要です。若い世代の教師に「五合目までを自力で登ってきた知見がない」ということは、かなりの大問題ではないかと問題提起をさせていただきます。

▲ スライド11・生成AIを使うときに

▲ スライド11・生成AIを使うときに

大切だと考えられるポイントは3点

>> 後半へ続く