概要

超教育協会は4月24日、香川高等専門学校 電子システム工学科教授/みらい技術共同教育センター副センター長の三﨑 幸典氏を招いて、「産学官連携からAI人材、学生起業家育成を目指す香川高等専門学校の取り組み」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、三﨑氏が産学官連携による学生起業家育成を目指す同校の取り組みについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「産学官連携からAI人材、学生起業家育成を目指す香川高等専門学校の取り組み」

■日時:2024年4月24日(水) 12時~12時55分

■講演:三﨑 幸典氏

香川高等専門学校 電子システム工学科教授/

みらい技術共同教育センター 副センター長

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

三﨑氏は約30分の講演において、香川高等専門学校の先進的な取り組みについて話した。主な講演内容は以下のとおり。

人口減少のなか生き残るために地域に愛され必要とされる高専に

香川高等専門学校は、高松工業高等専門学校と詫間電波工業高等専門学校が平成21年10月に再編成されて誕生しました。高松キャンパスと詫間キャンパスに分かれていて、高松キャンパスには機械工学科、電気情報工学科、機械電子工学科、建設環境工学科の4学科が、詫間キャンパスには通信ネットワーク工学科、電子システム工学科、情報工学科の3学科があります。学生数は、高松4学科と詫間3学科で1学年280名、5年生までいるので1,400名、それに専攻科が1学年42名で2学年ですので84名を合わせると全部で1,484名です。全国の高専のなかでも大きな規模の高専になります。

高松キャンパスは高松市、詫間キャンパスは三豊市にあります。7町が合併した三豊市は、面積では高松市の3分の2程度ですが、人口ではかなり差があります。少子高齢化の真っ只中にあるような市です。

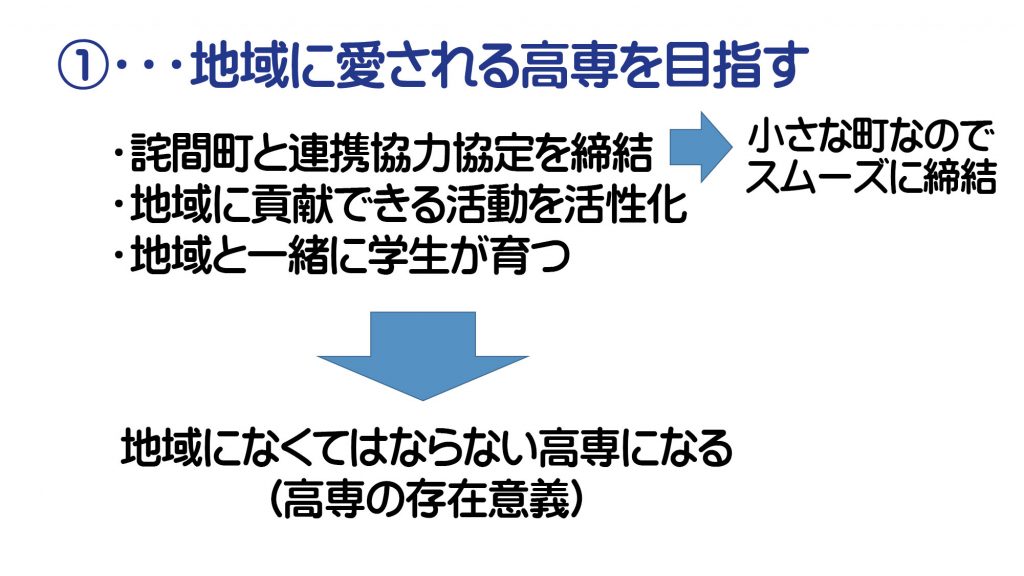

人口が減少している中で私がまず考えたのは、地域に愛される高専を目指したいということです。詫間電波高専というのは、もともと通信士の養成学校だったので、全国から集まって地元に就職することはほとんどなかったなのですが、高専の「生き残り」を考えたとき、重要となるのが「地域に愛される高専」であることだと思いました。

今は三豊市になっていますが、考えた時は詫間町という町にあったので、まずは詫間町と連携協定を締結しました。次に地域に貢献できる活動をしようと考え、学生が地域に出ていってさまざまな活動をして「地域と一緒に学生が育つ」取り組みを実践しました。地域と一緒に学生が育つとなれば、地域にも高専が必要になるってくるのではないかと考えたのです。地域になくてはならない高専になれば、高専の存在意義は非常に高まるだろうと考えてやり始めました。

▲ スライド1・香川高専

▲ スライド1・香川高専

生き残りのために実践したこと

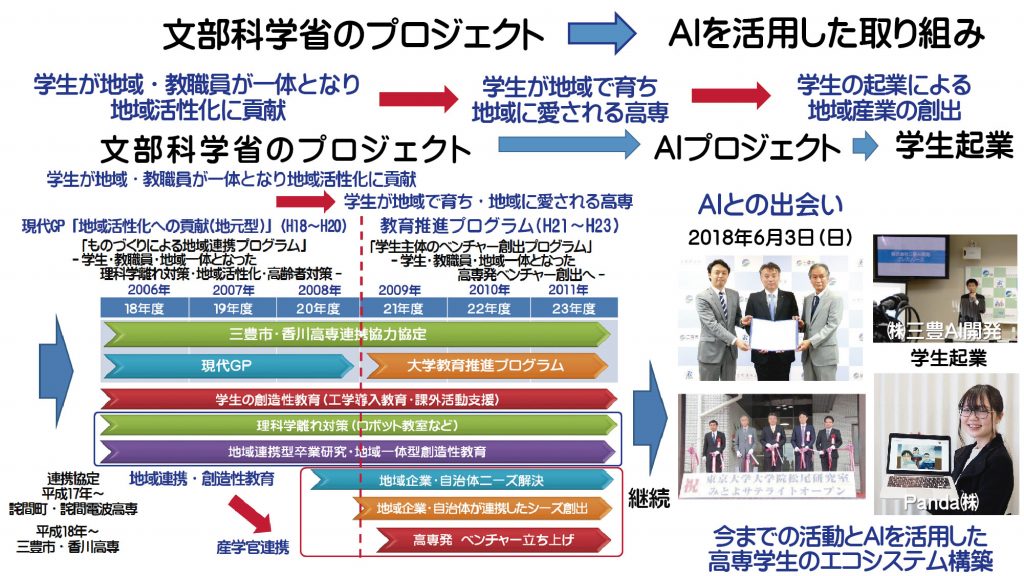

最初は文部科学省のプロジェクトで、地域活性化への貢献の取り組みを平成18年から20年まで3年間やりました。三豊市と香川高専が連携して多くの試みが始まり、例えば、「みとよ少年少女発明クラブ」を高専の中で学生がサポートする、「みとよロボコン」という地域のロボットコンテストを開催する、テレビゲームを使った高齢者対策をやる、ロボットを使って地域のお祭りで動く八朔人形を作るなどです。また三豊市の高瀬町というところはお茶の産地なのですが、そのお茶をアピールするためにお茶サービスロボットを作るといった取り組みもしました。

産官学と金融までの連携で高専発のベンチャーを目指す

こうした取り組みを3年間、継続したことで成果もでました。高専の学生が地域に出ていって活性化して、三豊市も連携して進めていくと、学生も育つし、地域の子どもたちの理科学離れ対策にもなるということが起こりました。その次をどうしようと考えたのですが、これはよく考えると学官連携だったので、産学官連携もしくは産学官金融連携の取り組みができれば、より高度な取り組みが実現できるのではないかと考えました。

ちょうど香川高専の一期生が入学した頃でしたので、3年間、地域の子どもたちの理科学離れ対策を核とした産学官連携を推進しました。理科学離れ対策で少年少女の発明クラブに来る子どもの保護者は、地域の企業の技術者や研究者であることが結構多く、そうなると「香川高専は何か面白いことをやっているので、共同研究で困りごとを解決できるのではないか」といった雰囲気が生まれ出して、その後の3年間に続けていくことができ、最終的に高専発のベンチャーを立ち上げることになりました。

この高専発ベンチャーの立ち上げはその後3年間、発表継続型で取り組み、メンバーも募りながら進めていきました。

この時期、第2回ものづくり日本大賞の内閣総理大臣賞をロボットコンテストのグループがいただきました。その2年後には、第4回ものづくり日本大賞の内閣総理大臣賞をプログラミングコンテストのグループがいただきました。ひとつのキャンパスで2回も、ものづくり日本大賞の内閣総理大臣賞をもらっているのは詫間キャンパスしかないと思います。

地域で共同研究や開発を行っていくと、例えばあまり技術と関係がないような楽器店との協業でティンパニーという音程のある打楽器のチューニングマイクを開発しようということになったり、地域の農家が野菜を収穫する時に大変なので電動の野菜の収穫台車を作ろうとなったり、さまざまな企画が立ち上がりました。さらに、その審査発表会を行うようになるなど、それまでは産学官連携に繋がるとは思っていなかったことも、どんどん繋がるようになってきたのです。

最終的に6年間終わって、学官連携から産学官金融機関の連携まで行って、私は自分のベンチャー企業を立ち上げました。これは、「高専の学生の出口をどうするのか」、つまり就職先をどうするのかが大きな問題になっていたのですが、その出口戦略として、学生に地域企業への就職支援ができればよいと考えています。学生のやりたいことと企業側がやってほしいこととのミスマッチが起こるということはわかってきました。高専発ベンチャーを立ち上げたけれども本当にうまくいくのかという思いはありましたが、その後もずっと出口戦略としてこうした活動に取り組んできています。そして、この後に東京大学の松尾 豊先生と出会いました。

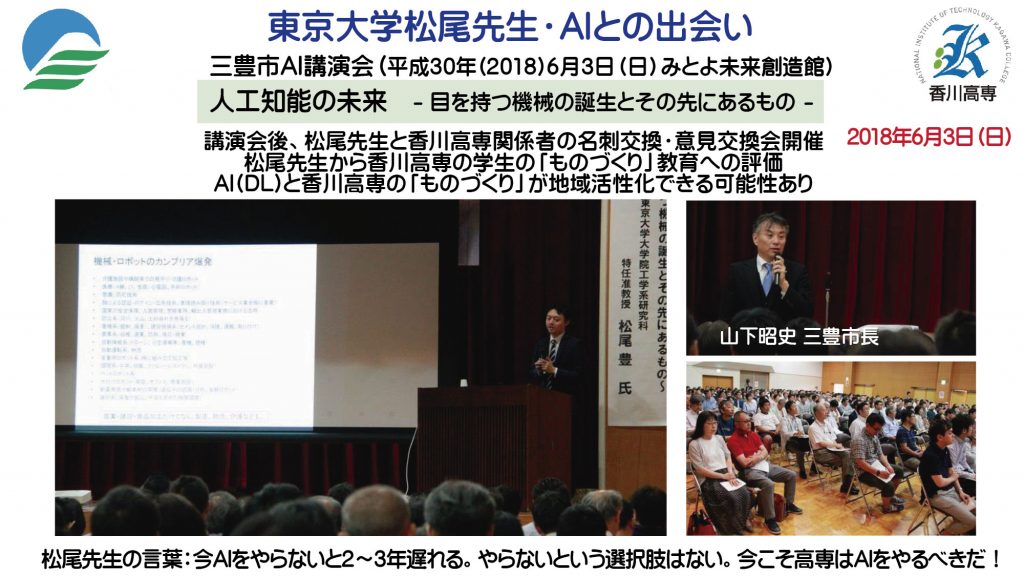

「AIをやらないという選択肢はない」松尾 豊氏の言葉でAI活用を即決

松尾先生と出会ったのは2018年6月3日でした。松尾先生の講演会が三豊市でありました。これはたまたま松尾先生が香川県の坂出市出身だったのと、三豊市の山下市長が松尾先生と同じ丸亀高校の出身で知り合いだったということで、講演会に呼んだということです。

▲ スライド4・東京大学の

▲ スライド4・東京大学の

松尾先生との出会いがひとつの転換点に

私はその時、三豊市の担当者に名刺交換をさせてほしいとお願いしました。私はもともと超伝導など実験系の技術者だったので、AIは「胡散臭い技術だな」と思っていました。それでも、松尾先生はその時すでに有名でしたので、「名刺交換ぐらいはさせて欲しいな」という安易な気持ちでした。すると、松尾先生がわざわざ1時間くらいも時間をとってくださって、さまざまな話をしていただきました。その時に松尾先生の言葉で印象的だったのは、「今、AIをやらないと2、3年遅れる、やらないという選択肢はない。今こそ高専はAIをやるべきだ」という力強い言葉でした。

この話をする前、松尾先生自らが「皆さんがAIを胡散臭い技術だと思っているということは私もわかっています。だけど私は『AIは使える』と思う。使えるのだったら使わないと損じゃないですか」と言われました。

これは、私にとってとても衝撃的な言葉でした。なぜかというと、私を含めて実験系の技術者というのは、みんな「議論なんて後からついてくる」と思っているところがあり、何をおいても「まずは実験」して、人が絶対にできないと思ったことでも実験してそれを確かめて、それが「できたら勝ち」と思うふしがあるからです。

つまり、実験系の技術者こそ「使えるものは何でも使いたい」というやり方をしていて、松尾先生の言葉はそれに相通じるものがあったのです。ですから、「使えるのだったら使おう」という感覚で即決しました。

振り返ると2018年はすごいスピードで進みました。三豊市と東京大学の松尾先生の研究室(松尾研)と香川高専の連携協力に関する合意書を締結して、その後にサマースクールをやりました。翌年の2019年の4月には、一般社団法人みとよAI社会推進機構(MAiZM)を立ち上げて、松尾研みとよサテライトもオープンしました。大変な勢いで連携が進んでいったのです。

当時、松尾先生から聞いた話の中で、これはいけるかもしれないと思ったのが、「地域の企業がAIをやりたいとなれば、専門の部署を作らないといけなくなる、その時にAIを勉強した学生がその会社に就職すればミスマッチは起こらない」ということです。こういったニーズはでてくるし、このパターンであれば高専の学生の出口にもなると思いました。

もうひとつは、高専を出た後の起業についてです。東京大学の松尾研を出た後には起業する人がたくさんいますが、松尾先生が言うには「リスクがないからどんどん起業した方がよい」とみんなが考えているとのこと。そこで、高専の学生にビジネス教育やアントレプレナー教育を提供し、その後に学生が自分の意思で起業するという道を選べるようなエコシステムを構築するのがよいのではないか、それは出口戦略として機能するのではないかと思いました。そこから、現在のように、今での活動とAIを活用した高専学生のエコシステムの構築が進んできたのです。

▲ スライド5・AIを活用した取り組みから

▲ スライド5・AIを活用した取り組みから

学生起業への流れ

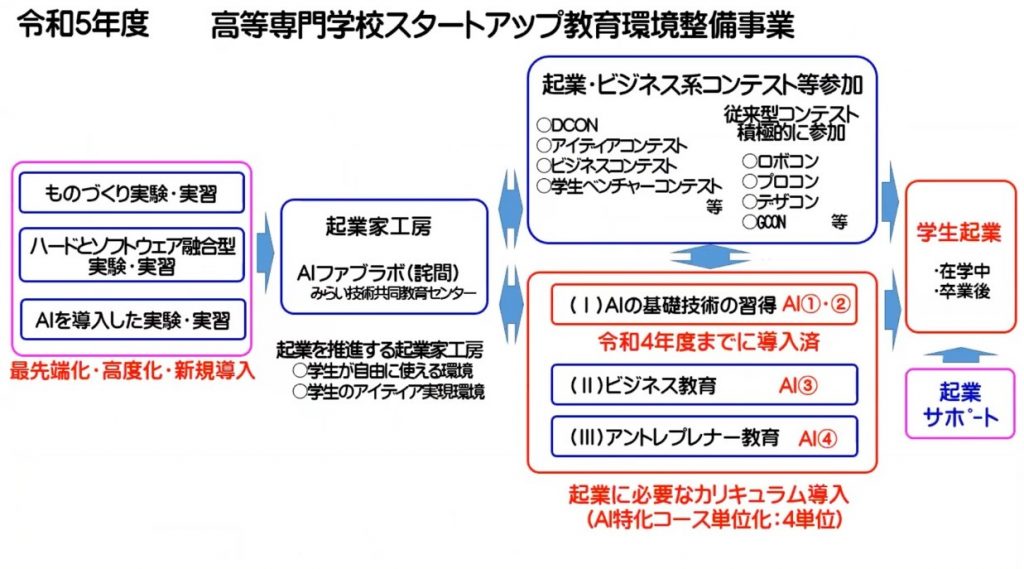

実は昨年、高専のスタートアップ教育環境整備事業が1年間行われました。これは高専発スタートアップを作ろうというプログラムです。

▲ スライド6・高専発の

▲ スライド6・高専発の

スタートアップ立ち上げを目指したプログラム

香川高専はこれまでにも、令和4年度に導入済みとありますが、AIサマースクールと成功大学という台湾の大学と連携したAIの実践講座をすでに導入していました。昨年度、ビジネス教育とアントレプレナー教育を新しく立ち上げて、AI特化コースというのを単位化して、4単位を学生が受講できるようにしました。要するに、エコシステムとして学生がそれだけの勉強をきちんとして、自分が選択できる土壌を作ろうと考えてやっています。今、香川高専で起業したグループは3社ありまして、Panda株式会社と株式会社三豊AI開発、株式会社D-yorozuという会社です。

▲ スライド7・香川高専発のスタートアップ3社

▲ スライド7・香川高専発のスタートアップ3社

三豊AI開発とD-yorozuは、私と岩本先生の研究室から出た高専発ベンチャーです。三豊AI開発は電線点検ロボットというのを主要な仕事として活動しています。危ない電線点検をなるべく簡単に安全にやろうという点検ロボットです。AIで不具合を見つけようとします。D-yorozuは、起業して7年くらいになるのですが、さまざまな受託研究含めAIの教育などを主要な仕事として活動しています。三﨑・岩本研でやっているのは、呼吸センサーというもので、これも香川県のベンチャーの株式会社モーリスと共同開発をしていて、もう少しで製品化まで行こうというところです。学生は高専起業サミットで発表して企業賞を受賞しています。

学生の起業を理解しサポートする企業との連携を視野に

将来のビジョンでは、まずプログラミング教育への取り組みです。現在のプログラミング教育には非常に問題が多く、どうやればよいのか手探りなところもあるので、何かしら高専のノウハウが使えないかと思っていました。小さな市だと教材を買うことも難しいし、高専からもちかけたノウハウでもその教材を買うことが難しかったらなかなか勉強ができないという事情があります。もうひとつ問題なのは、小学校と中学校が連携したプログラミング教育ができていないことです。例えば小学校でスクラッチをやって、中学校に進学してまたスクラッチを教えると「もう小学校でやりました」という話になります。要するに連携していない。とにかくプログラミング教育をやらないといけないという命題のもとに、小中学校の先生が一生懸命、手探りでやっています。

そこで、ロボット教材のノウハウについて高専のものを提供しようと考えました。中学校は昨年度から三豊市で始めて、若手の先生を中心に香川高専のロボット教材を使ってプログラミング教育を始めました。今年度、小学校で地域のプログラミング教育をスムーズに行うため、リモコンロボットというのを使った教育を高専でやっているのですが、それを小学校に導入できないかということを考えて活動しています。

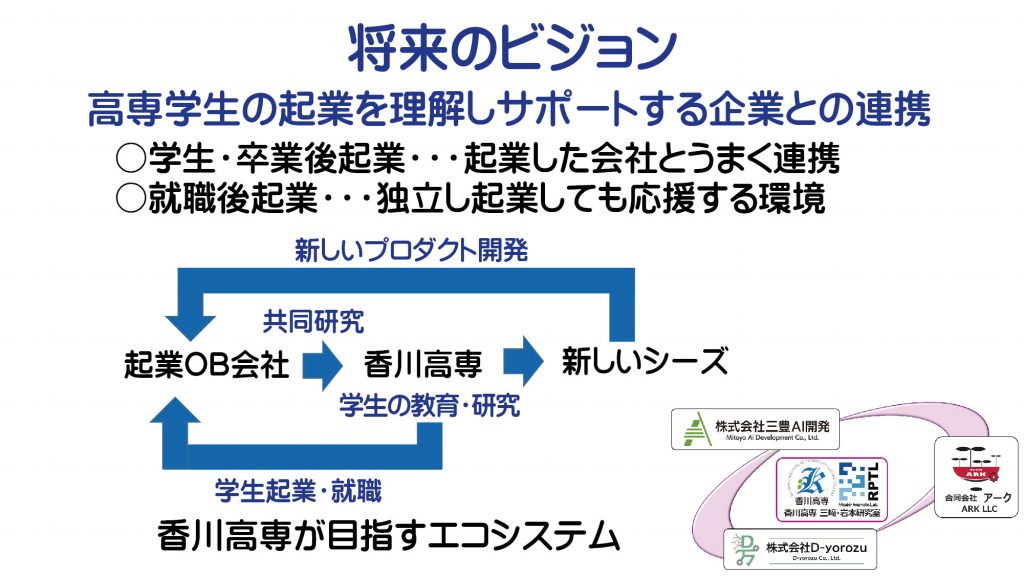

もうひとつは、高専学生の起業を理解してサポートする企業との連携を考えています。起業したOBの会社と香川高専の学生が共同研究して、学生がその共同研究のテーマに対して教育研究を行い、最終的にその学生たちが起業したり、OBの会社に就職したりします。そこでまた新しいシーズが生まれれば、新しいプロダクトをOBの会社が開発する。これが香川高専が目指すエコシステムだと思っています。

▲ スライド8・香川高専が目指すエコシステム

▲ スライド8・香川高専が目指すエコシステム

実はホットなニュースがありまして、2015年3月くらいから台湾の大学と連携して、多様な授業を行ってきました。当時、精華大学の副学長だった呉先生から、台湾と日本でワークショップをやろうと言われて、そこから変遷を経て、呉先生が精華大学から台湾の成功大学に移られて、AIの部署を立ち上げるために副学長に就きました。それでワークショップを開催してその時に話がまとまって、成功大学とMOUを結んで、「Introduction to Image Recognition AI and Robotics Lab:AI2」という講座を台湾の成功大学のAlan-Hsu先生と詫間キャンパスの岩本先生が一緒に英語で行っています。

その後、3月末に成功大学を退職されて南台科技術大学という私立の大学の学長に就任されたのですが、MOUの調印式をまたやろうという話になって調印式をやりました。なんとその呉先生が台湾で5月20日に発足する頼清徳次期総統の内閣人事で日本の文部科学大臣にあたる国家科学・技術委員会主任委員に就くことが決まったのです。日本や香川県、三豊市が大好きな呉先生はこれまで何回も来られたのですが、もう来なくなってしまうのかなと思っています。もし香川高専に来たら、台湾の文部科学大臣が来校という話になります。以上で、産学官連携からAI人材、学生起業家育成を目指す香川高等専門学校の取り組みについて発表を終わります。

>> 後半へ続く