概要

超教育協会は2023年10月25日、東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授の長井 志江氏を招いて、「AIが見える化するニューロダイバーシティ:多様性を活かす教育に向けて」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では長井氏が、人工知能とニューラルネットワーク、ロボットによる発達障害のメカニズムを解明する研究について紹介。後半では、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

「AIが見える化するニューロダイバーシティ:多様性を活かす教育に向けて」

■日時:2023年10月25日(水)12時~12時55分

■講演:長井 志江氏

東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任教授

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

長井氏は、約35分の講演において、人工知能研究と発達障害の「当事者」研究の2つのアプローチで発達障害のメカニズムを解明している研究について解説した。

人工知能を搭載したロボットでさまざまな発達障害のメカニズムを解明する

人間には、他者との相互作用を通して自分自身の情動が発達していくのと同時に、他者の情動を読めるようになる能力が備わっています。その能力が脳のどのようなメカニズムによって実現されるのかを、AIのニューラルネットワークモデルが搭載されたロボットを使って構成的に理解する研究に取り組んでいます。つまり、AIを使うことで、ニューロダイバーシティがどのように「見える化」されてきたかについての研究です。

ニューロダイバーシティとは、もともとは発達障害という考え方を改めようというところから発展してきた考え方です。発達障害は、自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害といった、困りごとを持つ障害として認識されてきました。これが最近では、人々が持っている違いは障害というネガティブなものなのではなく、多様性であると考えるべきではないかとの見方が広まっています。これがニューロダイバーシティで、日本では「神経多様性」と呼んでいます。

例えば、学校にはたくさんの子供がいて、それぞれに得意不得意があります。身体に障がいのある子供や外からは見えにくい聴覚過敏や触覚過敏の子供もいます。これらすべてを個性、多様性として尊重しようというのが、ニューロダイバーシティの考え方です。

▲ スライド1・全ての人の脳や神経には違いがあり、

▲ スライド1・全ての人の脳や神経には違いがあり、

それを尊重するのがニューロダイバーシティ

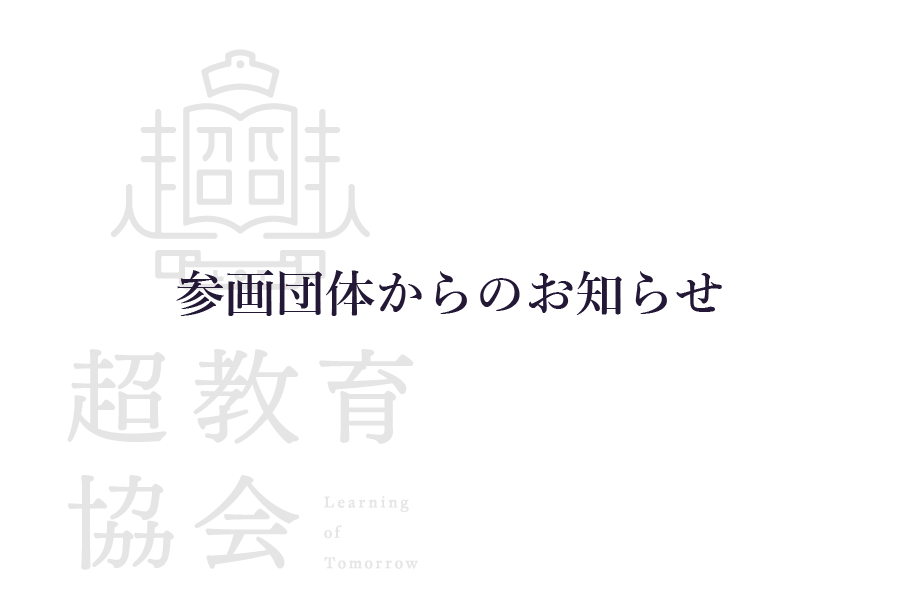

言葉でいうのは簡単ですが、それを教育現場で実践するのは非常に難しいことです。困りごとが見えにくいことが要因です。WHOでも、外に見える困りごとと個人が主観的に抱えている内に秘めた困りごとは違うものであるとして「能力障害」と「機能障害」とに分けています。

「能力障害」は、第三者から見ても分かる日常生活や社会での困りごとです。例えば自閉スペクトラム症であれば、コミュニケーションが苦手、相手の気持ちを読むことができない、といったものです。この能力障害の背後には、その人個人がもともと持っている身体的な構造や機能に由来する「機能障害」と、それと相互作用することによって初めて能力障害が現れる「環境要因」の二つがあるといわれています。同じ機能障害でも環境が変われば能力障害は現れにくくなる可能性があるという見方ができるわけです。

人工知能研究と発達障害の「当事者」研究 2つのアプローチで発達障害の理解を目指す

我々はこの20年ぐらい、どういった機能の変化が環境要因との相互作用を通して能力障害を生むのかというメカニズムを見える化する、これまでにない発達障害研究を進めてきました。その中で注目しているのは2つのアプローチです。まず一つは、私の専門でもある「人工知能研究」です。我々は、人の脳にまねたニューラルネットワークモデルを作り、そのモデルに実際に発達障害の人が抱えているような脳機能の変化を加え、どのような行動変化が現れるのかを研究しています。

これを補完するような研究がもう一つのアプローチである「当事者研究」です。実際に発達障害の当事者の人たちが持つ主観的な困りごと、その背後にある機能障害を推定しようとするものです。

▲ スライド2・「人工知能研究」と「当事者研究」

▲ スライド2・「人工知能研究」と「当事者研究」

という2つのアプローチで多様性を見える化

我々の研究グループは、人工知能研究と当事者研究を組み合わせることによって、これまでにない発達障害の理解を目指す研究を進めています。

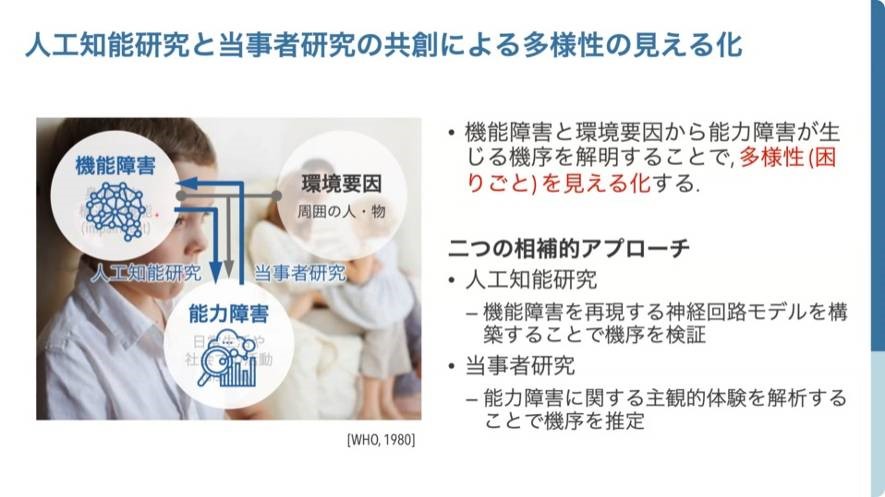

空腹感の知覚の例をご紹介します。自閉スペクトラム症の中には空腹感の知覚が非常に難しい人がいます。実は、空腹感を知覚するセンサーは、身体や脳の中には存在しません。我々は、体のさまざまな感覚機能から上がってくる「イライラする」、「手足が冷たい」、「頭皮がかゆい」といったさまざまなミクロレベルの感覚信号を拾い、これは空腹感に関係している、これは関係ない、と取捨選択することによって、はじめて空腹感を知覚しているといわれています。つまり、空腹感をダイレクトに知覚するのではなく、さまざまなミクロレベルの感覚信号の中から関係ある信号のみが統合されて空腹感として現れるのです。

このような当事者の中で起こっている主観的な体験は、周りの人と共有することがなかなか難しく、そのために他者との協調が難しい、コミュニケーション障害などとして現れます。我々はこれを、人工知能技術を使って見える化する研究に取り組んでいます。

▲ スライド3・脳が「空腹感」を

▲ スライド3・脳が「空腹感」を

知覚するまでのメカニズム

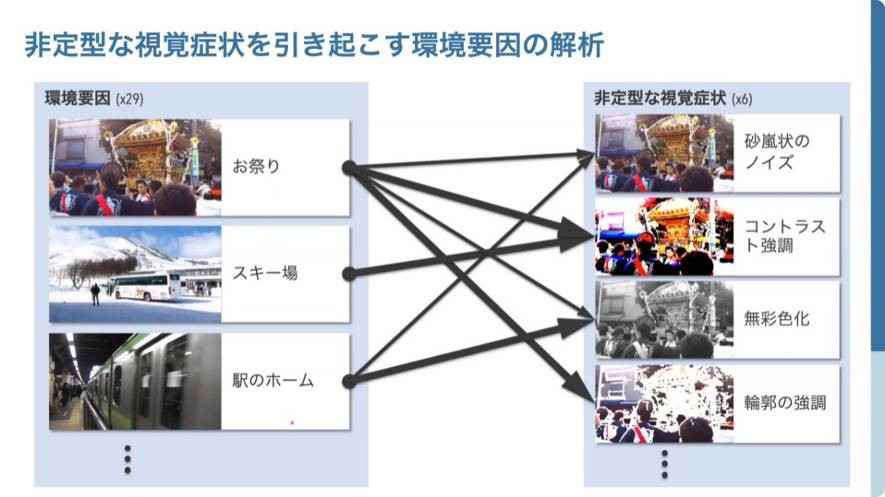

自閉スペクトラム症の人がよく経験する視覚過敏を体験するヘッドマウントディスプレイのシミュレータを開発し、実際に当事者からデータを取り、どんな場所でどんな見え方をするのかを明らかにする研究も進めています。ヘッドマウントディスプレイを作ることによって、自閉スペクトラム症の人が見ている主観的な世界を周りの人が共有できるようにすることを試みました。具体的には、さまざまなフィルターをかけた画像、例えばコントラストを強調した画像などを用意し、視覚過敏の人に「これらの画像に近い体験をしたことがありますか」と聞いて、データとして蓄積しました。

すると、例えばお祭りのシーンではコントラストの強調が強く見えたり、輪郭が強調されて見えたり、スキー場では、白黒に見えたりするといったことがわかってきました。

▲ スライド4・環境要因別の視覚症状との相関図

▲ スライド4・環境要因別の視覚症状との相関図

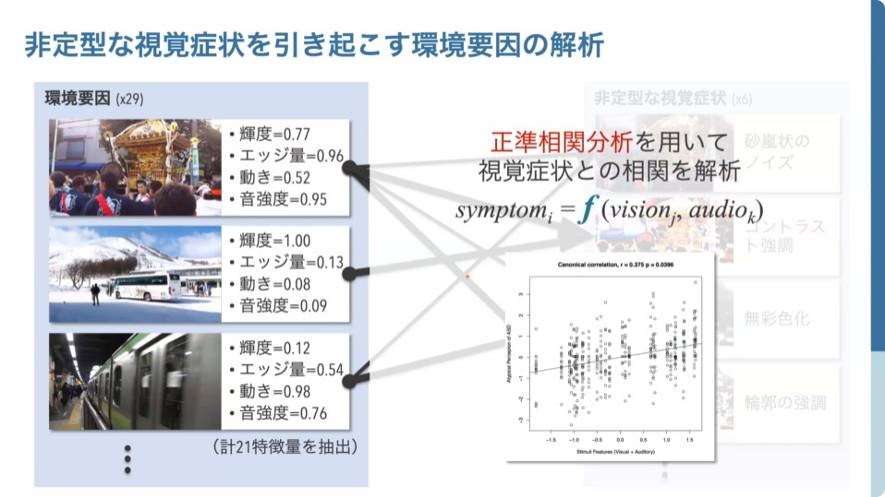

どんなシチュエーションでどんな見え方をするのか、相関関係が見えやすくなりましたが、これだけでは十分ではありません。画像ではなく映像を用意し明るさ、どのくらいごちゃごちゃしているのか、音の強さも数値化し、どういう明るさや音の強さが環境要因となるのかを見える化しました。相関解析すると、環境の中の視聴覚信号の強さが影響していることが分かってきました。

▲ スライド5・明るさや輪郭の強さや

▲ スライド5・明るさや輪郭の強さや

動きの速さ音の強さを数値化し、

環境要因の解析を行った

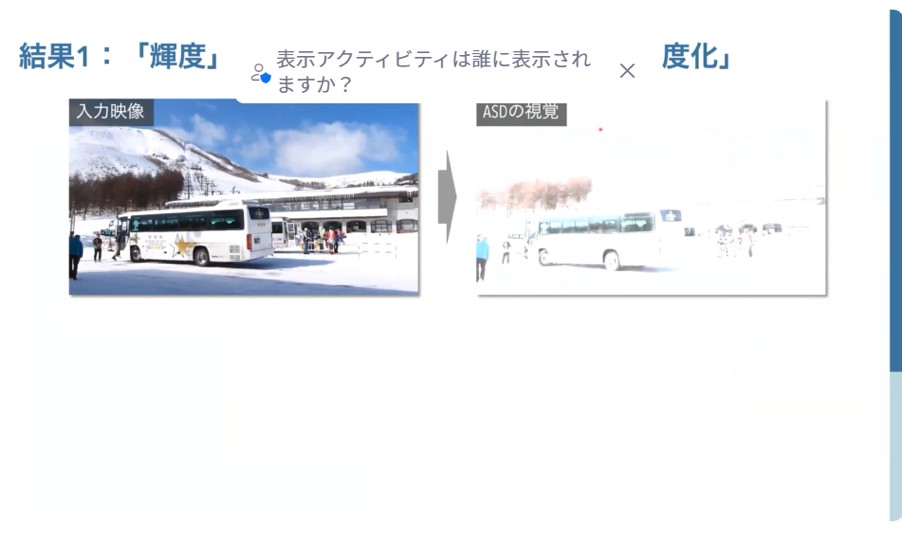

スキー場のようなもともと輝度値が高い場所では、それがさらに強調されてコントラストが強くなったり輝度値がより強く現れたりしていました。ほとんど真っ白に飛んで見えてしまっている人もいました。このような見え方は、我々が実験する前からある程度予測していた例です。というのは、自閉スペクトラム症の人は、瞳孔サイズが大きく、瞳孔の収縮率か低い人が多いと言われているからです。この瞳孔の調整になにかしら不具合が生じていることで、自閉スペクトラム症の人はまぶしい世界を見るのではないかとわかってきたのです。

▲ スライド6・極端にまぶしく見える

▲ スライド6・極端にまぶしく見える

視覚過敏の方には、

瞳孔の不具合の可能性が見えてきた

こうしたことから仮説ではありますが、人の網膜の構造、脳が網膜から入ってくる情報をどのように統合しているかを理解することができれば、この現象を説明できるのではという可能性が出てきました。

人の視野は領域に応じて、見えている情報が大きく異なることが知られています。中心窩はカラフルで鮮明に、周辺視野は色がなくぼやけて見えていることが、網膜の解剖学的知見から知られています。すべての人の網膜の構造は同じで、この現象は発達障害の有無に関係なく起こります。ところが、日常生活を送る中では180度の視野が鮮明に見えていると感じています。これは脳が情報を統合することで視野全体がカラフルで鮮明に見えているようにうまく錯覚を起こしているからです。

定型発達の人は、こうした錯覚で広い視野をカラフルに感じることができますが、自閉スペクトラム症の人は情報統合が難しく、脳の中で情報をうまく保管することができない特性などによって、白黒で不鮮明な周辺視野の情報が、意識する視野レベルに上がってきているのではないかと考えています。

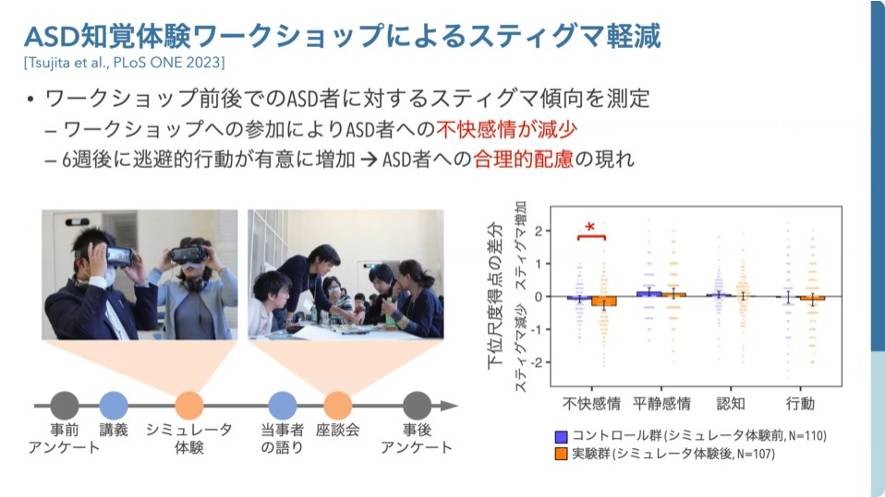

このような自閉スペクトラム症の視覚過敏を再現するシミュレータを開発し、自閉スペクトラム症の子供を持つ保護者、教育関係者など定型発達の人たちに体験していただくことによって、自閉スペクトラム症に対する偏見がどのように変わっていくかの研究もしています。ワークショップではヘッドマウントディスプレイで体験するだけでなく、参加者同士でどんな学びを得たかの座談会も同時に開いています。こうした知識を共有すると、自閉スペクトラム症への怖さや偏見が減少することもわかりました。

▲ スライド7・自閉スペクトラム症を

▲ スライド7・自閉スペクトラム症を

知覚体験できるシミュレータと

座談会の実施で偏見が減少

人工知能技術であるニューラルネットワークを活用し自閉スペクトラム症の人の困りごとを理解する

次に人工知能技術としてのニューラルネットワークを使うことによって、自閉スペクトラム症の人の困りごとが理解できるようになってきたという研究について紹介します。

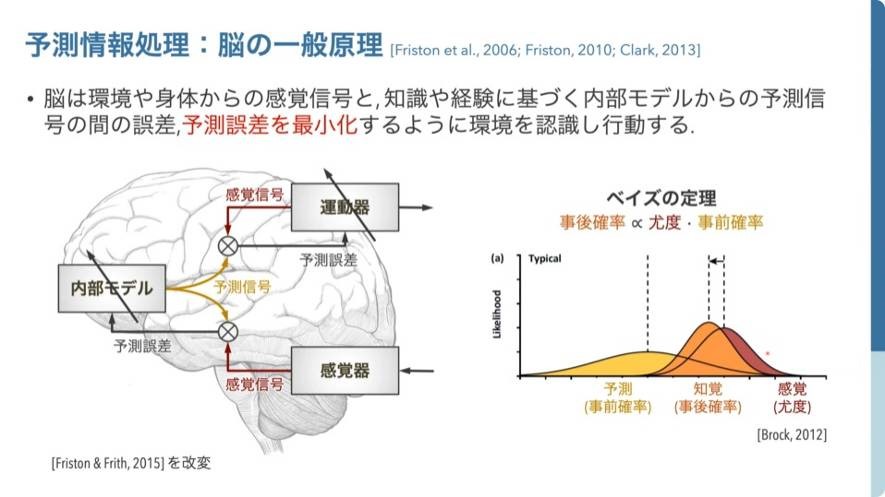

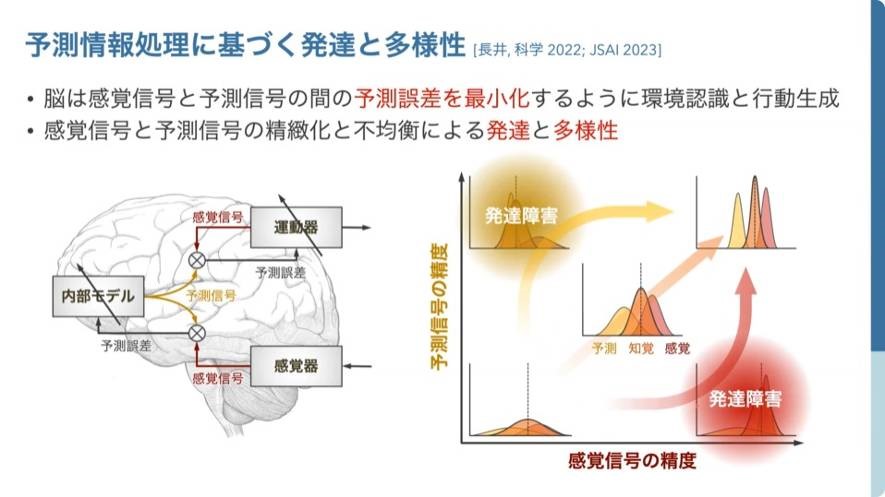

脳のメカニズムについて、ここ10年ほどの間に「人の脳は予測する機械である」という、予測情報処理に関する仮説が広まってきました。我々の脳は、視覚などの感覚器からの情報と、過去の経験や知識から生成した予測信号を統合して、環境を認識しています。この際に重要なのは、「ベイズ理論」です。これは予測信号と感覚信号の平均値とそれぞれの確からしさの二つをもとに知覚を生成するというものです。例えば、環境に対する経験や知識があまりない場合は予測信号があいまいになり、感覚信号に頼ることになります。一方で、慣れた環境では予測信号の精度が高くなり、うまく環境を知覚できるようになります。

▲ スライド8・ベイズ理論では予測信号と

▲ スライド8・ベイズ理論では予測信号と

感覚信号の平均値とそれぞれの確からしさの

二つをもとに知覚を生成する

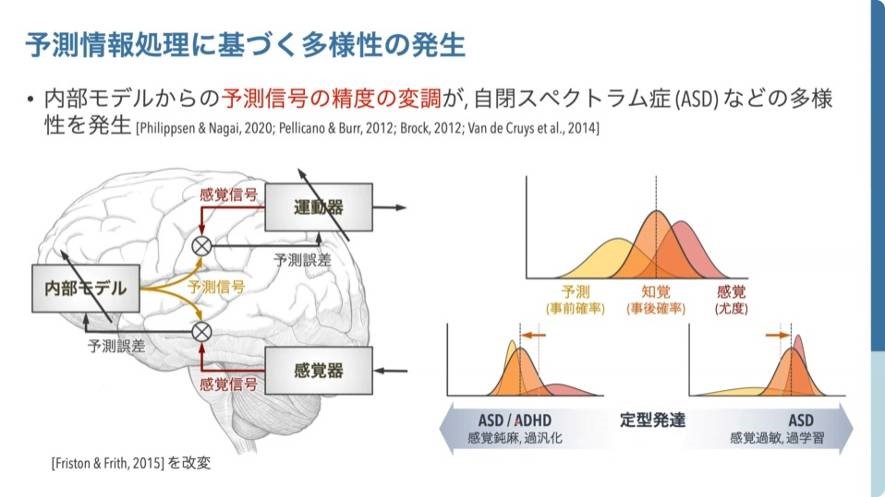

このような予測信号への依存において定型発達の人と発達障害の人では大きな違いがあると言われています。自閉スペクトラム症を含む発達障害の人は、予測信号の精度が過剰に高くなったり低くなったりすることによって、感覚過敏や感覚鈍麻が起きているのではないかと、最近の研究でわかってきました。

▲ スライド9・予測情報処理において

▲ スライド9・予測情報処理において

定型発達と発達障害では

大きな違いがあると考えられている

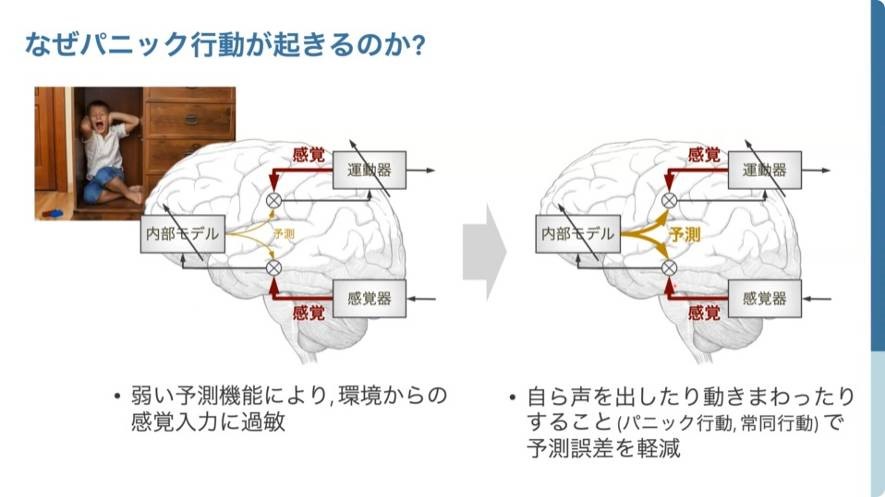

自閉スペクトラム症の聴覚過敏のお子さんがうるさい場所に行くと、パニックになって叫ぶことにも仮説を立てられます。脳に感覚信号を非常に強く受けているので、環境に対して自分で動いたり声を出したりアクティブにふるまうことによって、自分が予測できる内部モデルからの信号を強く生成するのではないか。周りから入ってくる信号はなかなか予測できないけれど自分が作り出す信号なら予測できる、このため予測信号を相対的に強くすることによって、感覚信号からの強さを軽減しバランスを取っているのではないかと考えられます。

▲ スライド10・自閉スペクトラム症の

▲ スライド10・自閉スペクトラム症の

聴覚過敏の子供が

パニック行動を起こす仕組みの仮説

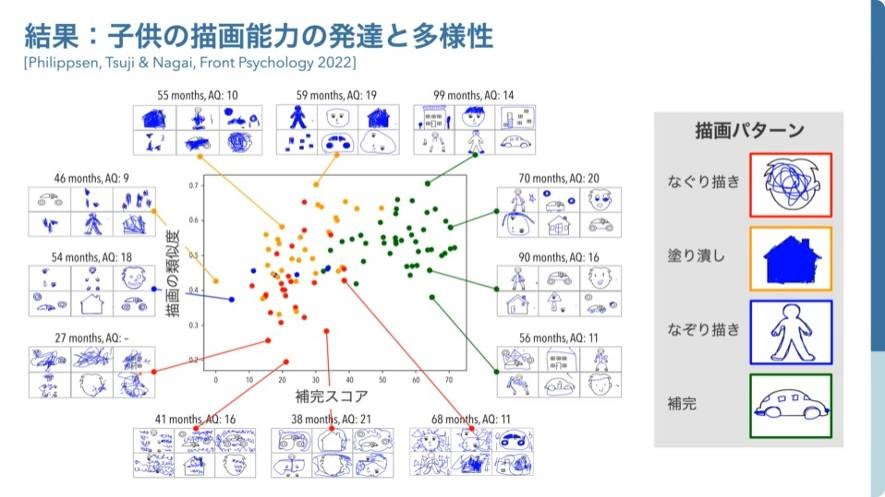

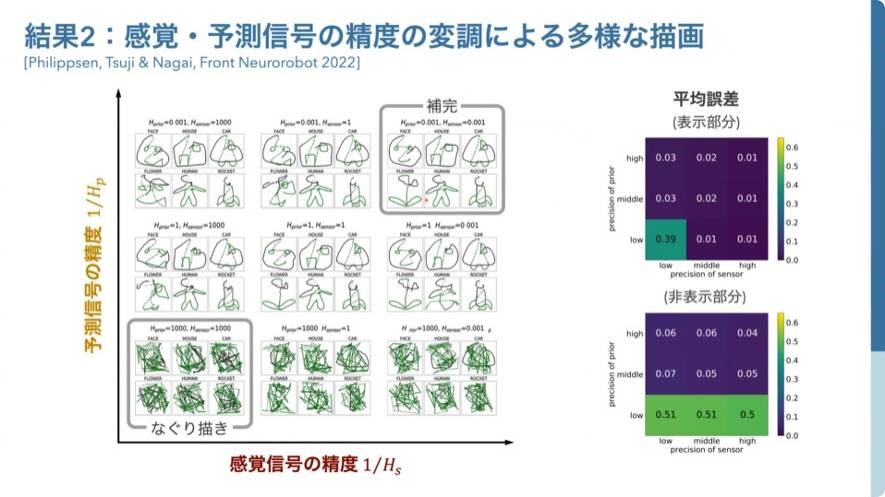

我々は、予測信号と感覚信号のバランスが変わることによって多様な行動が生まれるかどうかの研究もしてきました。発達心理学研究で子供の認知能力を測るのによく使われるお絵描きの課題です。一部が見えている絵に、好きなものを描いてもらいます。年齢が高い子供は、顔の輪郭があると目や鼻を書き足して顔を作りますが、年齢が低いと殴り書きしてしまうことになります。

▲ スライド11・「お絵描き」で

▲ スライド11・「お絵描き」で

予測信号と感覚信号のバランスと

多様な行動の関係を研究した

我々は100名以上の子供のさまざまなお絵描きのパターンを見ることで、子供が環境をどう認識し、かつ内部モデルとして蓄えているか、どんな多様性が見えるかを検証しました。解析方法は割愛しますが4つのパターン、なぐり描き、塗りつぶす、線をひたすらなぞる、元の画像を補完するパターンが見えました。興味深いのは、低年齢から高い年齢に向かうにつれて、なぐり描きから補完のパターンに変わっていくだけではなく、塗り潰しやなぞり描きといった個人差、多様性が現れたことです。

▲ スライド12・100名以上に

▲ スライド12・100名以上に

1人6種類の絵を描いてもらうと、パターンが見えてきた

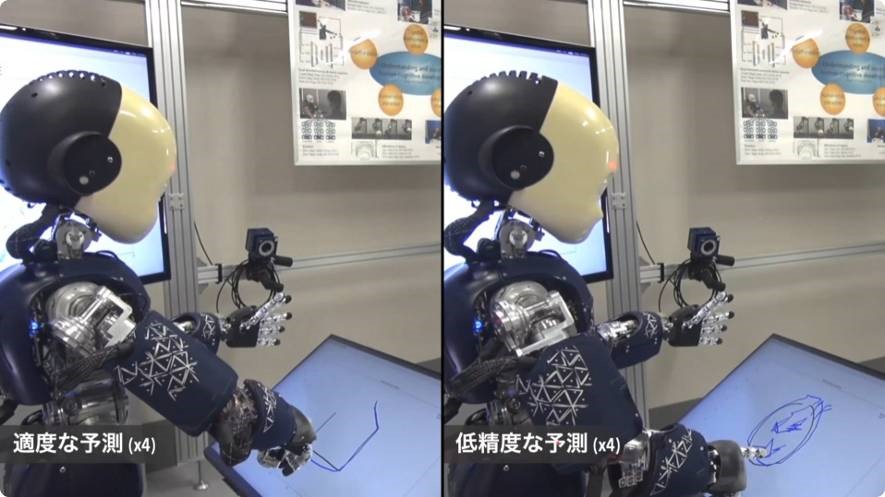

呈示された絵を無視して好きなことを描く子供は、どのようなメカニズムなのかをロボットで実験しました。あらかじめヒューマノイドロボットにニューラルネットワークモデルを実装して、6種類の描画を学習させておきました。

▲ スライド13・ニューラルネットワークを

▲ スライド13・ニューラルネットワークを

搭載したロボットを用いて

多様なお絵描きを生成するメカニズムを研究

ニューラルネットワークモデルのパラメータを変化させて6種類の描画パターンを学習させる実験を行ったところ、感覚信号と予測信号の精度が低い状態ではなぐり描き、どちらも高い状態になると補完のパターンが出てくることがわかりました。

興味深いのは両極端に振ったパターンです。予測信号の精度が非常に高くなると誤認識が現れるのです。予測信号を強く使うことによって、新しい信号にうまく適用できなかったことを表しています。

反対に、感覚信号を非常に強くしてそれに依存させると、なぞり描きを生成しました。車の形や家の形の輪郭をなぞり描きするようなパターンが生成されました。また線が見えなくて補完しなければならない状況では、内部モデルがうまく獲得されていないゆえに、なぐり描きのパターンが出てきました。ニューラルネットワークの2つのパラメータの変更によって、子供の発達的な変化と個人差が再現できることが分かりました。

▲ スライド14・ニューロネットワークモデルでも

▲ スライド14・ニューロネットワークモデルでも

子供の発達的な変化と個人差を再現できた

さまざまな発達障害を多様性と理解しインクルーシブな社会を実現していきたい

まとめると、人の脳は予測情報処理を行っているという仮説に基づいてニューロネットワークモデルを作り、さらに感覚信号と予測信号がどのぐらい強く働くかを変えることによって、能力が高くなっていく様子と個人差を再現できることがわかりました。片方の信号だけに強く依存しすぎると発達障害に導かれるかもしれません。我々は、これまでのように発達障害を定型発達とは異なる対象として見るのではなく、あくまでも連続的な変化として、発達障害もダイバーシティのひとつとしてとらえたいと考えています。

▲ スライド15・感覚信号と予測信号の

▲ スライド15・感覚信号と予測信号の

強さのバランスが変わると

能力に差が出て個性も出てくる

発達障害をニューロダイバーシティ、多様性との視点で見直すために、人工知能研究と発達障害の当事者研究を融合した研究を紹介させていただきました。ポイントとしては、発達障害の方々が持つ能力障害は、実はその背後では機能障害と、それと相互作用する環境要因とに分けられることをお見せしました。逆に言うと、環境要因を変えることによって、社会の中で現れる能力障害も抑えることができます。

最初にお見せした、視覚過敏を再現したヘッドマウントディスプレイのシミュレータでは、静かなところに行けば視覚過敏を抑えられることが分かっています。

後半では、脳のニューラルネットワークモデルに変更を加えることで、行動レベルのさまざまな変化が現れることも分かってきました。ここには直接環境要因は入っていませんが、機能レベルでの小さな変化が大きな行動レベルの変化に結びつくことが見て取れると思います。

我々は、このようなアプローチを通して発達障害の方が抱える個性を多様性として理解し、理解を通してインクルーシブな社会を実現していきたいと考えています。

▲ スライド16・発達障害の個性を多様性と理解し、

▲ スライド16・発達障害の個性を多様性と理解し、

インクルーシブな社会を実現していきたい

>> 後半へ続く