概要

超教育協会は2022年11月30日、放送大学長の岩永 雅也氏をお迎えし、「特異な才能を理解し支援し伸ばす社会へ」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

個々の子どもが持つ特異な能力を伸ばす「才能教育」への関心が高まっている。そこで、才能教育の重要性、日本の才能教育の充実に向けた取り組みなどについて、文部科学省「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議」の座長を務める岩永氏に伺った。

シンポジウムの前半では、才能教育の類型と、そのなかでも日本で関心の高い「早修」型と才能教育の2つの類型、「拡充」型と「2E」型について、さらに日本の才能教育の問題点について解説していただいた。後半は、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、後日、参加者からの質問を交えて岩永氏が答えるかたちで質疑応答が実施された。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「特異な才能を理解し支援し伸ばす社会へ」

■日時:2022年11月30日(水)12時~12時55分

■講演:岩永 雅也氏

放送大学長

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

国主導の取出型から学習者中心のインクルーシブ型へ

【岩永氏】

現在、世界では実に多様な才能教育が行われていますが、それらは大きく5つの類型にまとめられます。一つ目は「早修」(アクセラレーション)型、二つ目は「拡充」(エンリッチメント)型で、これらは飛び級・飛び入学を伴うか否かという軸で類別されます。さらに三つ目は「取出」(プルアウト)型、四つ目は「インクルーシブ」型で、これらは特定の子どもに特別な教育の場を与えるか否かという軸で分けられます。そして五つ目は「2E」(トワイス・エクセプショナル)型で、特別支援の対象であると同時に特異な才能も有しているという、二重の意味で例外的な子どもたちに対する教育のタイプです。ただ、残念なことに、これら全ての才能教育が十分にかつ意識的・意図的に行われているとは言えないのが日本の現状です。

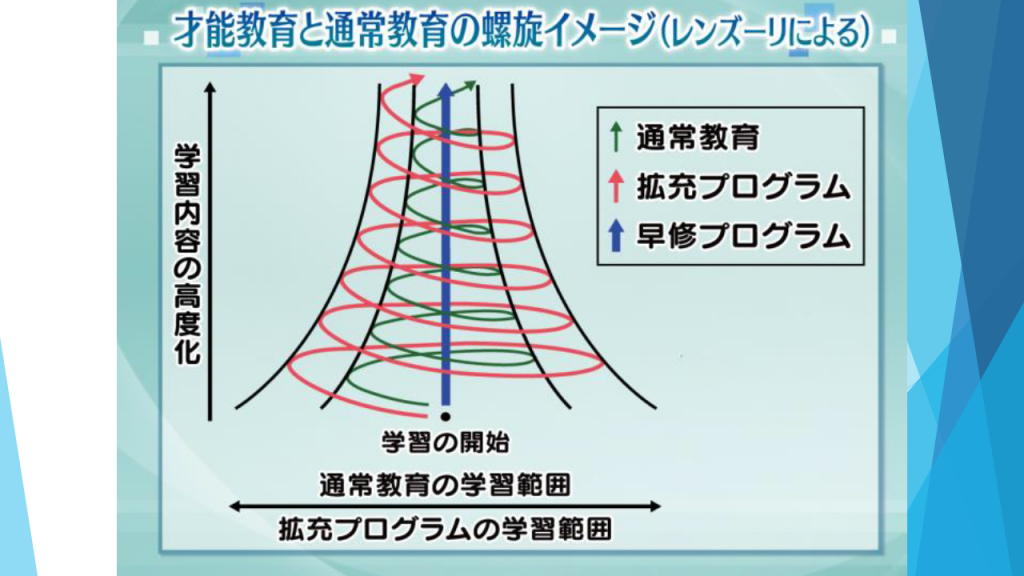

ここに、20年ほど前にコネティカット大学のジョセフ・レンズーリ教授(※1)を訪ねた際に教授が描いてくださった図(スライド1)がありますのでご覧ください。まず、内側の螺旋ですが、これは、通常の教育が実は螺旋状に行われていることを示しています。たとえば鎌倉幕府のことは、小学校で、中学校で、そして高校で、というように繰り返し学習しますが、内容は少しずつ高度化されていくというような学習プロセスを示したものです。

▲ スライド1・才能教育と通常教育の螺旋イメージ

それに対して早修プログラムは、真ん中の直線の矢印です。同じことは2度やらない。わかったらどんどん先に進むというものです。一方、外側の螺旋は拡充プログラムを示しています。こちらも通常の教育同様に螺旋ではありますが、通常のプログラムよりもずっと広い範囲、深い内容を学習します。ただ、学年を飛び越すことはせず、同じ学年のなかで、より深い、創造的な内容を学んでいくというものです。アメリカでは、現在、早修型と拡充型の両タイプの教育を各地で見ることができます。

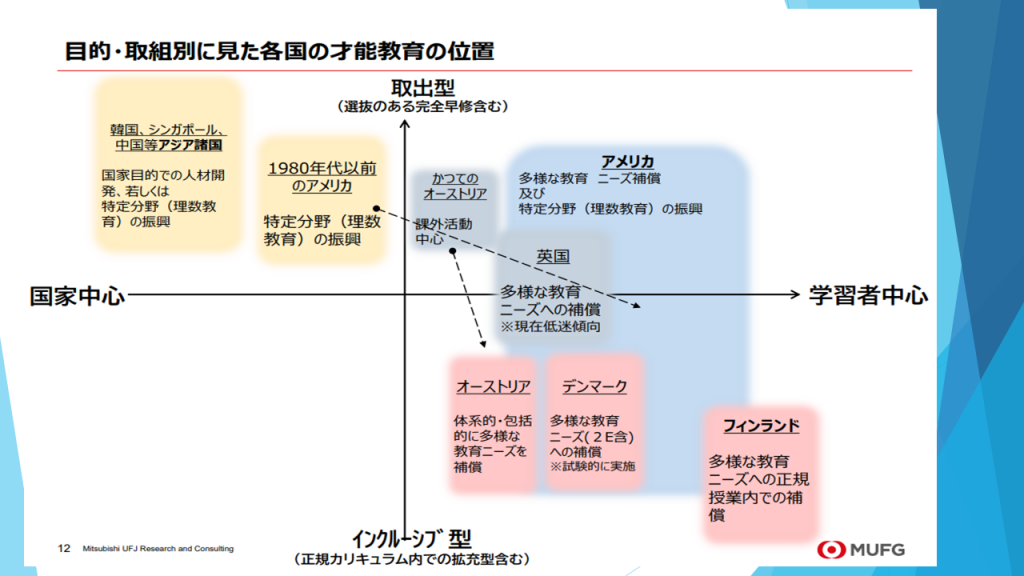

▲ スライド2・目的・取組別に見た

各国の才能教育の位置

取出型とインクルーシブ型については、三菱UFJリサーチ&コンサルティング社が委託されて2018年に実施した才能教育に関する国際調査があります。この図(スライド2)では、各国で行われている才能教育が取出型かインクルーシブ型かを縦軸で示しています。左上の第2象限は国主導の取出型です。現在、特別な学級・特別な学校を作るなどしてほかの子どもと区別する国主導の教育が、中国や韓国やシンガポールなどのアジア諸国で盛んに行われています。1980年代以前はアメリカでもそこに力を入れていましたが、さまざまな批判があり、今は、取出型の実践もありますが、学習者中心のインクルーシブ型(一部は取り出し型)に傾斜しています(右上第1象限と右下第4象限)。インクルーシブ型の典型はフィンランドです。学習者中心で、個別に最適な学習を突き詰めながら、特異な才能のある子どもも教室でみんなと一緒に学んでいます(第4象限)。オーストリアは、かつては第1象限にありましたが、今はインクルーシブ型中心です。このように、左上から右下にかけて国ごとに違いがありますが、非常に多様な実践のあるアメリカを除き、国中心の実践は取出型で、学習者中心の実践はインクルーシブ型で行われているという傾向を見て取ることができます。

※1 ジョセフ・レンズーリ(Joseph Renzulli)、教育学博士。コネティカット大学教育大学院教授、Neag教育学部特別教授評議会議長。

日本とアメリカの早修の実際

今の日本でもっとも関心が高いシステムが「早修」です。有識者会議でも、質問が多くありました。文字どおり、どんどん先へ進むというもので、その典型が既存の教育プログラムの早期履修です。例えば、3年生でも5年生の能力があれば5年生と一緒に学ばせるのですが、その場合、5年生の教科書を使えばよく、特別な教材や指導者は必要ないのでシンプルかつ経済的な方法です。

これは何か特別な教育をするというより、暦年齢を超える主要領域の学力を持つ生徒のための「措置」です。文部科学省や中央教育審議会では「例外的措置」と言っています。具体的な対応は、飛び級や高校2年生が大学に入るような飛び入学、早期卒業など多様です。

象徴的な数字を示しますと、日本の18歳未満で大学の学部に飛び入学した2021年度までの累計数は、この制度が始まってから四半世紀になりますが、たった144人です。アメリカでは、2011年度の時点では、18歳未満で飛び入学した人がその年度だけで18万人いました。

よく語られるエピソードですが、マーチン・ルーサー・キングJr.は15歳で高校を卒業しています。ノーベル文学賞を受賞した詩人のT.S.エリオットは、ハーバード大学を3年で修了し、1年で修士号を取得しています。DNAの二重螺旋構造を解明してノーベル賞を受賞したワトソンとタウンズも飛び級経験者です。『ノーベル賞受賞者人物辞典』(東京書籍、2011年)によれば、その人物ごとの記述からわかるだけでも、受賞者の4割が早修を経験しています。

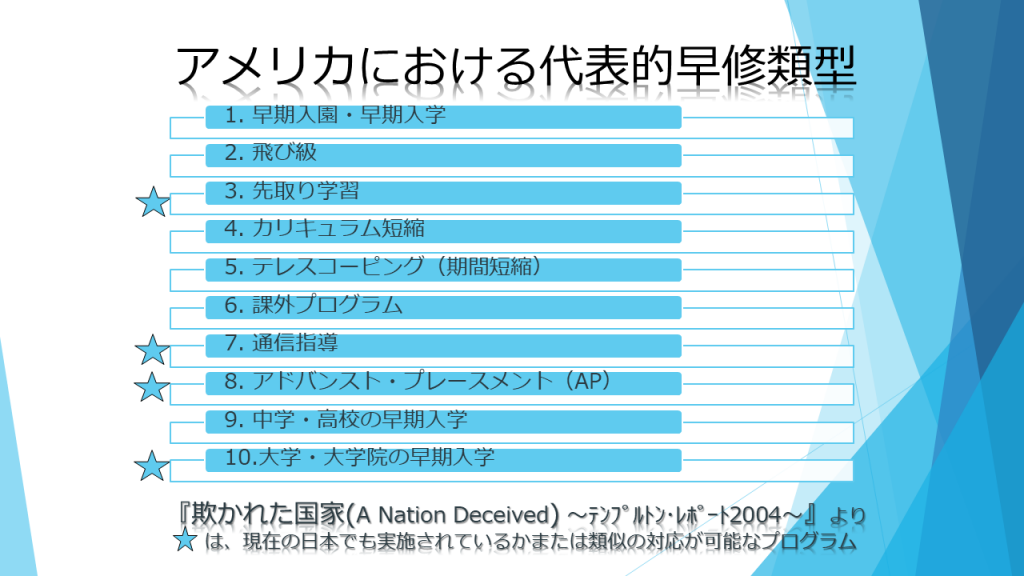

▲ スライド3・アメリカにおける

代表的早修類型

才能教育の中心地であるアメリカの早修の類型を示します(スライド3)。星印が付いているものは、日本でも類似のものが行われているか、実施が可能性なものです。このなかの「通信指導」は、放送大学でも行っています。中学を卒業して満15歳になった人は、科目履修生として放送大学の授業が受けられて単位も取得できます。これなどは、8.にあげた、後で見るアドバンスト・プレイスメントの一類型と言えるかも知れません。

アメリカでは日常的に早修プログラムが行われています。12年生(日本の高校3年生)向けの大学進学のための標準学力テスト(SATまたはACT)を受けて、12年生と同等の成績と認められた7年生(中1)、8年生(中2)の子どもが20万人以上いることがわかっています。こうした子どもたちは、高校1年生の標準的な学習内容を3週間で習得できるとも言われています。メディアでは12歳で大学に入った天才児などが注目されますが、実際は1、2歳早いだけの子どもが大半です。しかし、そうした子どもたちが20万人もいるとなると、とても例外的とは言えません。

早修にはいろいろな経路があります。高校在学中に大学の講義を受けて単位を取り、その大学に早期入学する、高校1年から3年に飛び級して大学に入る、または高校在学中にAPを多く取得して大学を2、3年で卒業するといったさまざまなタイプです。

AP(アドバンスト・プレイスメント)とは、高校生が大学レベルの科目を受講し、カレッジボード(※2)の全国統一試験で単位取得の認定を受けるという制度です。アメリカの約6割の高校、進学校ならほとんどが大学の助教や博士課程の学生などを講師としてAPクラスを開講しています。芸術科も含む34科目があり、毎年120万人が平均2科目受験しています。APで取得した単位は大学の必須単位として認められますが、スタンフォードなどの有名大学では、APの(成績Aでの)取得単位数が入学選考の要件にもなっています。アメリカ以外でも24カ国がこの制度を取り入れています。APは日本でも比較的容易に導入できる仕組みだと思います。

※2 SATやAPプログラムを実施している米国の非営利教育団体。

早修のメリットとデメリット

早修によって、たとえば小学校5年生の才能児が、わかりきったことを先生から噛んで含めるように教えられることにストレスを感じたり、まわりの子どもたちから「変わったヤツだ」と排除されたりするといった問題が回避できます。

また才能児が自分の才能を伸ばしたいと思っても、学年で上限が決まっているので、その学年の天井までしか達成できません。4年生が4年生のテストで100点を取れば、それで目標達成となって先へ進めない。そこで5年生、6年生、中学1年生の教材が使えれば天井がずっと高くなり、達成水準をどんどん高度化できます。

社会経済的格差の是正もできます。能力が高くても経済的な理由で上の学校へ行けない子どもに早修をさせれば、経済的負担が軽減されます。子どもたちを6年間教える場合と4年5年で済む場合とでは公的支出も変わります。

もちろん問題もあります。よく言われるのは、学問的には伸びても、クラスから離されて飛び級してしまうと人間的な成熟が十分にできない恐れがあるというものです。

また早修は、実際には学習環境に恵まれた裕福な家庭の子女のための「快速ルート」となってしまいがちで、かえって教育格差を拡大させることになるという問題もあります。

上の学年に行けば環境が変わります。年上の人たちばかりのクラスに入ることで、無用な大きなストレスを感じてしまわないか、そして当然のことながら、今まで慣れ親しんできた同年齢の学級集団とのつながりが失われてしまわないかという心配もあります。

学習内容の体系性の問題もあります。才能児の場合は「非同期発達」が多く、すべての能力が均等にその学年のレベルまで到達している子どもは、むしろ希です。数学や言語や創造的な能力に優れていても、すべての知的カテゴリーが発達していることは期待できません。そこを飛ばしてしまうことで、偏った分野の知識、飛び飛びの知識を与えることになる。あまり学問的ではありませんが、「早く熟れると早く腐る」などと皮肉も言われています。

一方、早修で飛び級ができるのなら、それに対して原級留置、つまり落第もなければバランスが取れません。習得主義で考えるなら、習得できない子どもは「もう1年やりなさい」となるべきです。2015年のOECDのデータ(15歳生徒の落第経験率)を見ると、フランスでは15.73%の子どもが原級留置を一度は経験しています。アメリカは7%、イギリスは1.8%。それに対して日本は、OECDの国のなかでも非常に特異で、ほぼ0%です。日本の義務教育段階には落第という概念がありません。臨床心理学者の河合隼雄先生は著書の中で、スイスに留学されていたとき、日本には落第がないと自慢したところ、現地の教育学者から「無責任だ」と批判されたと話されています。できてもできなくても上にあげてしまう、というのが日本の義務教育段階の特徴です。

アメリカでの早修の実例、適材適所と多様性

▲ スライド4・12歳のアルテア少年

カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校では、1982年からEEP(早期入学プログラム)を実施しています。11歳以上の才能者に大学教育の機会を与えるというものです。1992年に私が調査に行ったときに紹介されたのが、12歳のアルテア・メイン少年(スライド4写真左)でした。それからしばらくして、2015年、彼がノースハリウッド高校の教師としてベストティーチャー賞を受賞したとネットで知りました。右の写真を見ると、黒板にはサイエンス・オリンピヤードやフィジックス・ボウルなど、私たちの知る数学オリンピックのようなコンテストの日程が列挙されています。メイン先生は、そうしたコンテストに参加する生徒たちの特別クラスを担当する優秀な教師として表彰されていました。18歳でカリフォルニア工科大学を卒業して大学院に進んだ彼が才能ある高校生らを指導するというのは、まさに適材適所の結果とも言えるのですが・・・。

▲ スライド5・UW EEPの参加者たち

シアトル市にあるワシントン州立大学でもEEPを実施しています。16、17歳で入学、入学前の学習キャンプや特別クラスの設置といったところが、千葉大学の飛び入学とよく似ています。早期入学した子どもたちの写真(スライド5)から、人種的・性的な多様性も見て取れます。多様性を重んじる、やたらお金を取らないというのが、アメリカの公的才能教育の特徴です。

日本に適しているのは飛ばない「拡充」型

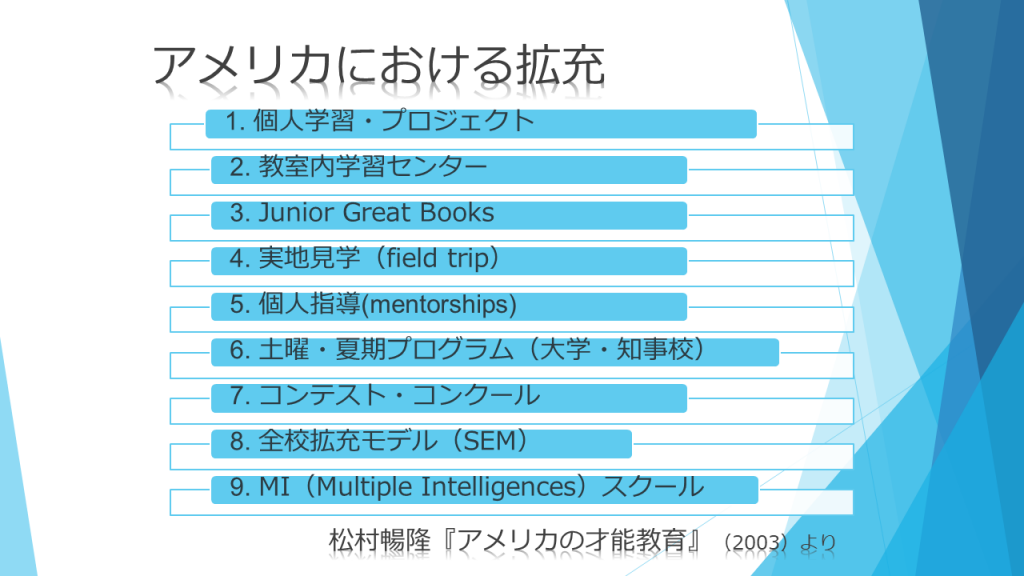

有識者会議では、「拡充」型の路線が日本にはもっとも相応しいという議論が多くありました。拡充とは、能力の高い子どもに、より範囲が広く深い内容の教育を行うというものです。アメリカでは、おもに公的機関によって行われますが、その形は早修よりも多様で、州や郡によって大きく異なっています。原則として、飛び級や飛び入学はしません。その多くは、現在の日本でも導入可能なシステムになっています。

私の長年の友人である松村 暢隆氏の著書『アメリカの才能教育―多様な学習ニーズに応える特別支援』(東信堂)からの表(スライド6)を示しますが、こういったさまざまなものが行われています。全体をとおしての特徴は、やはり「学年を飛ばない」ということです。

▲ スライド6・アメリカにおける拡充

拡充のメリットですが、英語で「エンリッチメント」と言うように、基本は「豊かにする」ことです。より広く深い学習に振り向けることができるため、創造的、総合的、応用的な能力が涵養されます。つまり、才能児だと認定された子どもには、通常のカリキュラムにプラスアルファの内容を振り向けることができるので、豊かな能力が身につくのです。

学習内容はスキップしないため、未習の学習課題は発生しません。これが教育という営為の特徴ですが、「この子にはこんなことを教える必要がないだろう」と思っても、数十年後にそれがどういう効果をもたらすかはわからないのです。それがプラスになることは十分に考えられます。黒柳 徹子さんが「窓際のトットちゃん」だったころに先生から「キミは、本当はいい子なんだよ」と言われたことが、その数十年後にあの長寿番組を維持させている、という話にもつながります。どんな教えでも、最初から無駄になるとわかっていることなどありはしません。

拡充では、すべての学習課題を飛ばさずに学んでいくので、漏れがありません。飛ばないために学習集団の維持もできます。また、一握りの才能児だけではなく、多数の生徒に対応できるという特徴もあります。

一方で、問題もあります。達成モデルが限定的で、学習者の動機付けが難しいという点です。お医者さんや、六本木に住んで毎日1億円儲けるデイトレーダーなど、そうした達成モデルは、拡充型の教育を受ける子どもたちには与えられません。ほとんどの場合、拡充型の達成モデルは研究者です。しかし、研究者しか達成モデルがないというのは、ずっと研究者をやってきた私からすれば、本当にかわいそうです。

学習者は最終的に自分の幸せを目指して進路を決めるのですが、その達成モデルが自分の幸せにつながらないと思う子どもたちがたくさんいます。そうなると動機付けが難しくなる。

また、拡充の場合、才能の認定にコストと手間がかかります。また、特別な教材を用意しなければならず、人手も必要で、そこにもコストと手間がかかります。公的資金に頼る部分が大きいので、教育費が増大するという傾向があります。

「多重知能理論」にもとづく発達障害児のための2E教育

2E(トワイス・エクセプション)は、見落とされがちですが、個に応じた教育を考えるうえでは絶対に落とすことのできない制度です。2Eとは、発達障害を持ちながら、ある特定の領域で高い才能を持っているという、二重に例外的な児童生徒への教育のことです。これはハワード・ガードナー氏(※3)の、弱い能力を強い能力が補うという「多重知能理論」にもとづくものです。特別支援教育と才能教育とを統合的に考えていく領域でもあります。アメリカの2E専門の研究室にお邪魔すると、だいたいが特別支援教室のグループのなかにあり、特別支援の先生方と一緒に考えながら研究や実践を進めています。

近年では、ディスレクシアや芸術領域の才能教育でも注目されています。トム・クルーズやジョージ・W.ブッシュがそうだと話題になりましたが、ディスレクシアは、文章を読むことが困難な障害です。それでも、ほかの才能が非常に優れていると、それを補って余りある。そういう才能の開花ができるわけです。

一般の児童生徒に対する教育は、きわめて言語的です。小学校で、先生の話を文字ではなく絵でノートをとっている生徒はほとんどいません。言語的に理解しているからです。ところが2E教育の対象になる子どもたちは、全体性や関連性を重視して、全体を(時にはビジュアルに)把握してから部分に向かうという特徴があります。ディスレクシアの青年に話を聞いたことがありますが、彼は複雑な構造のオートバイを30秒ほど眺めて絵に描きました。まず全体をとらえてから細かい部分に意識が行くということです。もちろんそれは言語的ではなく、視覚的に認識しています。

能力差は、同尺度上の進み具合や遅れ具合ではなく、能力のタイプや領域の違いで、競争や比較がまったく意味を持ちません。現在、2Eの子どもたちへの指導は特別支援教育の一環として行われているだけですが、一般的なカリキュラムへの示唆や影響も期待されているところです。

※3 ハワード・ガードナー(Howard Earl Gardner)、多重知能理論の提唱で知られるアメリカの発達心理学者。

日本での才能教育を阻む3つの問題

日本で才能教育を展開するには、3つの隘路を克服することが鍵になります。1つは資金の問題です。エリート教育への警戒感や才能教育への誤解から、財の配分が不十分、つまり才能教育に割かれるお金がないということです。2つめは人材です。先ほど、日本の落第が0%という話をしましたが、長く続いた形式平等的な教育のために、この分野の教育人材が不足しています。才能教育に関わる教員の養成がまったく遅れているというのが、非常に大きな問題だと思います。

3つめは社会的理解、つまり才能教育に対する社会的コンセンサスが未醸成だという問題です。「うちの子は勉強がよくできるから1年飛ばしてほしい」という考えの人がまだまだ多い。そういう問題ではないのです。理解が未醸成なのは、成功モデルが偏っているためだと思います。早修や拡充をすると将来は有力な研究者になれると聞いても、魅力を感じません。成功モデルがきちんと示されることが重要です。全員がアインシュタインやジョブズになれるわけではありません。そうした成功モデルの偏りあるいは欠如が問題です。

ただし、学力観や能力観の違いは重要です。日本は全般的な学力を重視するのに対して、アメリカではひとつの分野の能力を重視します。この違いが文化差ではなく、社会の成熟度の違いによるものなら、日本もやがてアメリカ型になっていくかもしれませんが、これがもし文化の違いだとしたら、アメリカ型の才能教育システムの導入は容易なことではないはずです。

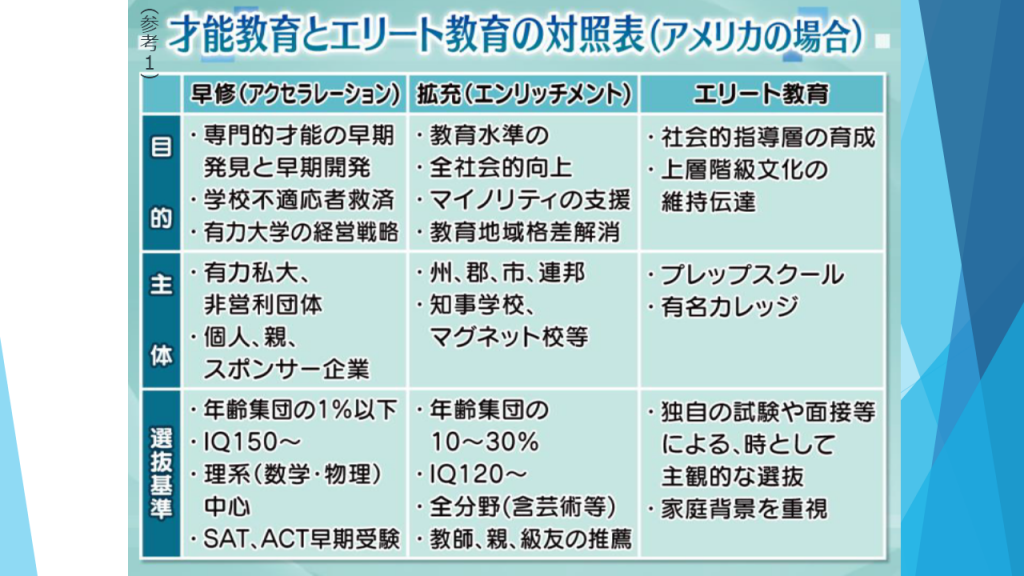

▲ スライド7・才能教育とエリート教育の対照表

参考までに、才能教育といわゆる「エリート教育」との違いを見ましょう(スライド7)。早修と拡充は、ひとりひとりの子どもの幸せを考えて行われるものですが、エリート教育はまったく違っていて、社会が必要とする指導層を育成するというものです。かつては上層階級文化の維持伝達を目的としていました。今はそうした保守的な考えは後ろに引っ込んでいますが、社会の要請で行われるのがエリート教育です。育成主体は大学進学校(アメリカではプレップスクール)や有名カレッジです。大学院はあまり介在しません。選抜基準はIQや学力はさることながら、面接を重視した主観的な選抜がなされます。家庭背景も重視されます。そこが大きな違いです。

有識者会議が考える特異な才能を学力に転換できない子どもへの対応

戦後の学校教育の原型では、国民として社会化、学力の選別を行う義務教育のなかで、特異な才能は無理矢理「学力」に置き換えようとしていました。その才能を学力さらに言えば受験能力に転換できた子どもは、上の学校に進むことができます。しかし、学力への転換が不十分だった場合は、そのまま社会に出て一般的な仕事に就くことになります。一番問題なのは、学校教育のなかで「問題児」とされる学習障害などの子どもたちが、不適応とされて脱落していたことです。

有識者会議は、学校教育のなかで共同的に学習することは非常に日本的で十分に意味があり、現在の形での学校教育をなくすことはできないと考えています。だだし、学校教育に適応できない、特異な才能を学力に転換できない子どもたちもいる。そういう子どもたちのために、学校教育や、それと並行する民間を含めた指導支援のシステムを整備して、そこから高等教育に進み、実社会での活動がより豊かになるようなルートを確立するべきだと考えています。

さらに、問題とされてきた特異な才能を学力に転換できない子どもは、できるだけ少なくする。有識者会議では、落ちこぼれの烙印を押される子どもたちを皆無にするという取り組みの必要性を最終的な結論に盛り込みました。

>> 後半へ続く