概要

超教育協会は2022年1月19日、テレビプロデューサーで株式会社スチールヘッド代表取締役の小松 純也氏を招いて、「教育とエンタメの違いがわからなくなった件」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、小松氏が、長年携わってきたテレビ業界と、教育業界におけるコンテンツ作りの意外な共通点などについて講演し、後半では、超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに参加者を交えての質疑応答を実施した。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「教育とエンタメの違いがわからなくなった件」

■日時:2022年1月19日(水)12時~12時55分

■講演:小松 純也氏

テレビプロデューサー

株式会社スチールヘッド代表取締役

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

「チコちゃんに叱られる!」や「人生最高レストラン」など数々のヒット作品を生み出してきた小松氏は、約30分間の講演において、最近関わるようになった教育コンテンツ作りと、これまで携わってきたエンターテイメント(エンタメ)の制作において感じたことについて説明した。主な講演内容は以下のとおり。

エンタメは人の心を動かすことを目指し試行錯誤を繰り返す

最近、「ラフ&ピース マザー」という新しい教育配信プラットフォームのコンテンツ作りに携わっています。日々試行錯誤を繰り返す中で、これまでエンタメ制作で汗をかいてきたことと、教育現場で皆様が努力されていることがどうも同じものではないかと思えてきました。

エンタメは人の心を動かすことを目指します。私は「ときめき」という言葉を使いますが、作り手側が感じたときめきをお客様に共有していただきます。ときめきとは、ポジティブなことばかりではなく、怒りや悲しみも含みますが、大切なのは伝えることです。

例えば「人を好きになったら切なくなる」こと。それだけでは「はぁそうですか」としかならない反応をミュージシャンは「青い空を見て君のことを思うと涙が出てきた」とか、過去の体験をなぞることで聞き手の中で物語が立ち上がるように工夫を凝らします。ドラマでも、お客様に物語に感情移入していただくためには、誰もが物語を自分ごととして捉えられるように工夫を施さなければなりません。最近はそういう語り方をよく「ナラティブ」という言葉で表現しますが、まさに私たちはそのナラティブを目指して試行錯誤を繰り返しています。

例えば「チコちゃんに叱られる!」で「なんで地球は回っているの」という問いを出したことがあります。「地球は回っているから朝が来て夜が来る」ことは誰でも知っていますが、改めて「じゃあなんで回っているの」と聞かれると愕然とします。私のようにそんなこと考えたこともなかった者にとってはなおさらで、この時に私の中で「50年間そんなこと知らずに生きてきてしまった」というコンテキストが立ち上がってくるわけです。

この答えは、「宇宙の塵が集まり地球が形成されていく過程で大きな隕石がぶつかってぐるぐる回るようになり、惰性で今も続いている」というもので、番組ではぶら下げたバレーボールに別のボールをぶつけ、バレーボールがくるくる回るようになる様子を表現しました。

私たちは、お客様が「へーそうなんだ」と納得しつつ、それを知らずに過ごしてきた後ろめたさも引き出してハッとしていただき、さらに解決される経験をご自身の物語として感じることで「目から鱗が落ちる」快感を味わっていただく。つまり、お客様の心の中を演出していくことで番組を作っているわけです。

エンタメも教育も相手の心の中で「物語になる」ことが大切

最近は教育現場の方とお話しする機会も増えましたが、豊川市のある理科の先生から「実験では生徒たちに、一旦壁にぶつかるような演出をする」という話を聞きました。うまくいかない時にどうすればよいのかを探求させ、それを乗り越えて実験が成功するという導き方を強く意識しているそうです。自分で「こうできるだろう」と思っていたことができない、じゃあどうすればよいんだろうということで初めて生徒たちにスイッチが入ります。「これを入れて、〇〇分加熱して」と言われるままの実験では伝わらない、自ら実験結果を獲得したという「物語」が子供たちの中で生まれるように演出をしているのです。

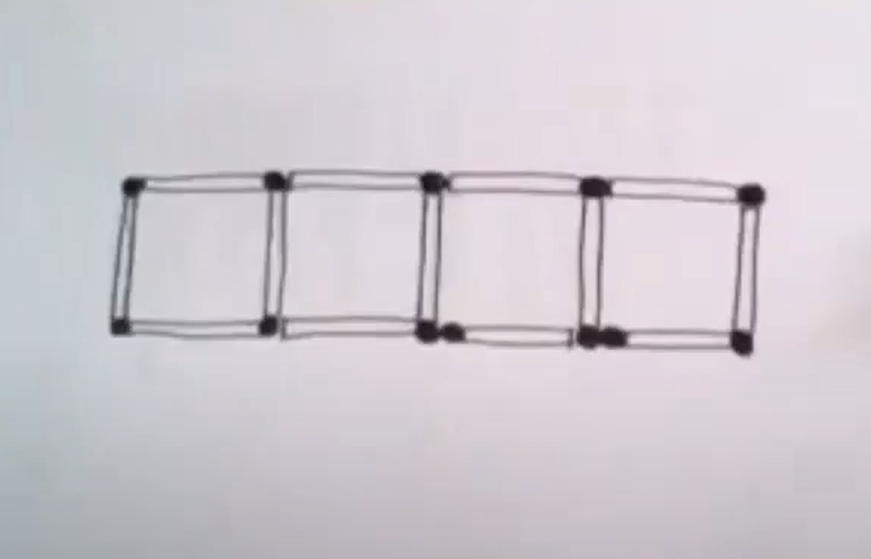

また、私の娘は今小学校2年生で「九九」を習っていますが、担任が非常に工夫した授業をされる先生で、先日の父兄会では教室にいた保護者も「今から見せる絵にマッチ棒が何本使われているか考えてください」と言われて(▲写真1)のような絵を一瞬だけ見せられました。

▲ 写真1・4つの四角形を作るのに

マッチは何本必要か

九九を習ったばかりの子供たちは、四角が4つなので「4×4=16本」と答えますが、もちろん正答は、四角が4つでも重なる線が3つあるから「13本」です。大人にはすぐわかりますが、子供はなぜ?と思うのでもう1回絵を見せて納得させます。授業の脈絡では4×4=16になるものを、あえてそこから逸脱して子供たちが前のめりになるように演出を施し、自分で考えて学びを得ていく導きを工夫する、こういう演出を学校の授業で行っているわけです。

エンタメも、伝えたいことを説明するのではなく相手の心の中で物語になるように語っていかなければなりませんが、教育もひょっとしたら同じではなのではないか。知識や生き方を伝えるにあたってどう子供たちを前のめりにするか、子供たちの「自ら学ぶスイッチ」をどう入れてあげるのかというところで皆さんいろいろ工夫されているな、と感じさせられました。

デジタル教育も同じで、子供たちにどう働きかけて行けるのかをつきつめると「ときめきを共有する」ことになります。エンターテイメントに関わる者として、私は以前からこの「ときめき」の正体を突き止めたい、人の心が動く仕組みってどういうことなのかを考え続けてきました。

「経験の限界」を超えるときにワクワクする

少し前の「チコちゃんに叱られる!」で「子供たちが歩道の縁石の上ばかり歩くのはなんで」という問いを取り上げました。子供は縁石・塀・石垣などとにかく狭いところでバランスをとって歩きたがり、時に高低差に気づかず降りられなくなるほど夢中になります。これはなぜなのでしょう。

専門家の先生の答えは「己の限界に挑戦して能力を高めるため」でした。子供は何とか歩けるようになるとただ道を歩くことが退屈になってしまい、目の前に角材が置かれればバランスをとってその上を歩こうとします。ただ、これが縁石ではなく、ビルとビルの間張られたロープだと子供たちは決して渡りません。怖いから当たり前とも思えますが、ひょっとしたら自分でもできるかもしれないと思えることがとても重要で、こういう、いわば「ギリギリの限界」に挑戦しているとき、子供は「フロー感覚」というものを味わうらしいです。

フロー感覚とは、集中力が極度に高まって自分の能力以上の力を発揮する状態、いわばスポーツ選手が「ゾーンに入った」という状態と同じです。人間はこの時の「恍惚感」、言い換えると「ワクワク感」に惹かれて自分の能力を高めていくように生き物としてプログラミングされているそうです。

このフロー感覚、実は大人にも続いています。「経験の限界」ということもあります。例えば、初めてパリ・ルーブル美術館に行き「モナリザ」の実物を見るなら、教科書で知っていてもワクワクします。でも同じルーブルにあるドラクロワの名画「墓場の少女」は、ほとんどの方は知らないですからワクワクしませんね。ただ、「墓場の少女」について「とんでもない目」とか「ドラクロワそのもの」とか言及されている赤瀬川 原平氏の著作を読んでいる人ならワクワクするでしょう。このように、少しでも自分と関わりのあるものごとを、自分で意識できる限界を乗り越える瞬間にワクワクするのです。

こういう「大人の限界」や「知識の限界」を乗り越えることに挑戦したのが「チコちゃんに叱られる!」です。例えば「さよならのとき手を振る」といった「いつもやっているけど理由は知らない」こと。こういう「身に覚えのある、自分ごとにできるギリギリの限界」は、子供たちの「ギリギリできるかも知れないからやってみる」感覚に近いものがあり、この限界を乗り越える時のフロー感覚が、「自分の世界の限界がちょっと広がる」という快感につながる、これが「ワクワクの源」です。

大人も子供も、ギリギリの限界を乗り越えるフロー感は気持ちがよい。それならば教育においても子供たちが自分ごととして意識できる限界、いわば「手の届く限界」を提案してそれを乗り越える快感を抱いてもらう。これが子供たちをワクワクさせるときめきの本質ならば、そういう感覚を子供たちにうまく提案していくことに取り組んでいきたいと考えています。

デジタルならではの面白さや楽しさを学びの推進力に取り入れる

「ラフ&ピース マザー」はタッチパネルの利用を前提としたコンテンツを提供しています。最初に話を聞いた時は漠然と「面白い教育番組を作ればよい」と考えていたのですが、スマートフォンやタブレットなどタッチパネルを使うとなると作る物もまったく変わってくることに気づきました。例えば算数の授業で先生が「1足す2は」という問題を出したとき、テレビなら問題のフリップを15秒程度見せ、その後に先生が再登場して「正解は3」というフリップを出して次の授業へ、という流れで進んでいきますが、これでは答えられなかった子供は置き去りにされてしまいます。

これがタッチパネルになると、「1足す2」という問題の画面に「答える」ボタンがあれば15秒間表示させる必要もなく、2秒で答える子もいれば5分考える子もいるでしょう。「3」という答えを間違えた子供は「もう一度」ボタンで再チャレンジでき、それでも分からなければ「ヒント」ボタンを押すと「みかんが1つと2つであわせて3つ」と絵が出てくるような仕組みで置き去りも防げます。

このように視聴体験をカスタマイズできることがデジタルの大きなメリットですが、さらにスマートフォンの内蔵カメラを活用することもできます。例えば最近リリースしたものに、子供たちがタッチパネル上でブロックを重ねるような形でプログラミングを行うと、内蔵カメラで部屋の中を見渡しながらARでCGのドローンを飛ばせる、というものがあります。

これを娘にやらせてみて面白いかどうか聞くと「ゲームみたいで面白い」と答えが返ってきました。彼女にとってはゲームをやっている時の楽しさがわかりやすいコンテキストになっていて、教育コンテンツもその延長線上で楽しむことができるようです。

それ以上の楽しさをどう踏み込んで作っていくのかが私たちのテーマでもあります。例えばウチの妻の顔を3Dキャプチャーしたドローンが「早くしなさい!」と口癖を言いながらAR空間を飛んで壁にぶつかると壁が爆発する、というコンテンツなら娘はキャッキャッ喜んでやるでしょう。そういういわゆる「悪ふざけ」的感覚も一概に否定せず、学びの推進力に取り込んでいくことは可能です。

私自身、日頃大人たちに抑圧されていたところから解放される快感を推進力とする子供でしたが、スマホ画面をプレイしていく快感の中での更なるナラティブ、自分ごとの面白さを構築していくことには慣れていません。このあたりはゲーム業界の方にもいろいろ学んでいきたいと思います。

教育におけるリニアコンテンツの必要性

「ラフ&ピース マザー」の教育ラインナップ全体を見渡すと、インタラクティブな手元のオペレーションだけでは伝えきれていないこともあると感じます。エンターテイメントを作る側は、インタラクティブの対になる考え方として「リニアコンテンツ」をすごく意識しています。「リニア」とは時間の進行と内容の進行が一致して一直線に進んでいくという意味で、テレビドラマは大体そうですし、お客様の時間を独占して決まったものを最初から最後までじっくり見せる映画は、その最たるものと言えます。

リニアな語り口でないと伝えづらいものもあります。例えば、今あるものがなぜそうなったかを語る歴史の話、あるいは地球の自転の話のように研究者が長年探求して得た結論をショートカットして子供たちに伝えたいとき、それに哲学的なことなどです。もちろん、今後の工夫次第で子供たちがこれらを自分でインタラクティブにどんどんどんどん進めていく教え方も可能かもしれません。

こういうものが、デジタルを活かして語っていくことがなかなか難しい一方で、テレビで私たちが普通にやっているナラティブの作り方があります。例えば、化石を掘る疑似体験をしてもらうためのVTRを作るとき、冒頭のシーンは山で化石が地表に顕れているところではなく、そこから少し離れて山が遠くに見える場所に定め、「あそこで化石が取れるから行ってみましょう」というナレーションを入れると、視聴者も山へ一緒に入っていくような気分になって「どんなところだろう」と言う思いが立ち上がっていきます。

最近はこういうテレビでは常套的なナラティブの作り方の一方で、よりデジタルにできる工夫も考えています。例えば、今ラフ&ピース マザーでやろうとしているのは「集約する」ことです。各界で活躍している研究者やスポーツ選手などさまざまなジャンルの方に十八番(おはこ)の話をしていただき、子供たちはそれが集約されている場所にいつでもどこからでもアクセスして面白そうな話を自分で選んで見られるというもので、テレビではできない手法です。

もちろん、図書館に行って本を探し回るのもよいですが、手元のスマートフォンで簡単にできるのはデジタルのメリットです。今はまだ集約することしかできていませんが、もう少しリニアな伝え方をする見せ方や紹介の仕方をさらに探求していきたいと考えています。

ただ、個人的には、昨今のオペレーションでしか見ていなくて、そこに本来まとわりついている理念のようなものが置き去りにされている感覚が気になります。例えば、コロナウイルスに対してワクチンを打たなければいけません。もちろん私も2回打ちましたが、一方で今まで人類が歴史を通して学んできたワクチンというものに対する理念が、この短期間で開発されたワクチンを打つ時にはどこかに行ってしまっているのではないかという不安が立ち上がっています。

人は目の前の「現実」という世界を感じつつ、一方できっぱり違うところにある「心」で現実を受け止めて自分たちの世界を生きています。「心」が「現実」に対して「こうであるべき」と言葉を吐かせたり、あるいは行動させたりすることで世界が変わっていくのが本来の姿であるのに、昨今の状況は、現実に心が負けてしまっているかのようです。何とか現実に負けない「たくましい心」を鍛えられるものを、デジタルの力と新しいナラティブで作っていきたい、それが今の私の願いです。

>> 後半へ続く