概要

超教育協会は2025年9月10日、東京書籍株式会社 みらいBizスタジオ第一室 室長の東井 尊氏を招いて、「AIとの対話で、学びを深める『教科書AIワカル』」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、東井氏が「教科書AIワカル」の開発経緯やサービスの特徴、今後の展望などについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

「AIとの対話で、学びを深める『教科書AIワカル』」

■日時:2025年9月10日(水) 12時~12時55分

■講演:東井 尊氏

東京書籍株式会社 みらいBizスタジオ第一室 室長

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

東井氏は、約30分の講演において、「教科書AIワカル」の開発経緯やサービスの特徴、今後の展望などについて話した。主な講演内容は以下のとおり。

教科書と生成AIを組み合わせて個別最適な学びを支える学習サービス

東京書籍株式会社の教育DX局 DX事業創出本部の万博・ヴァーチャルアカデミー推進室では、主にDX関連の新規事業や新サービス、新商品の開発を手がけてきました。2025年9月に「みらいBizスタジオ」へと名称変更し、事業を展開しています。現在、注力しているのは、「教科書AIワカル」の企画・開発です。なお、以前はEXPO2025 大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンに出展した当社ブースの企画にも関わっていました。

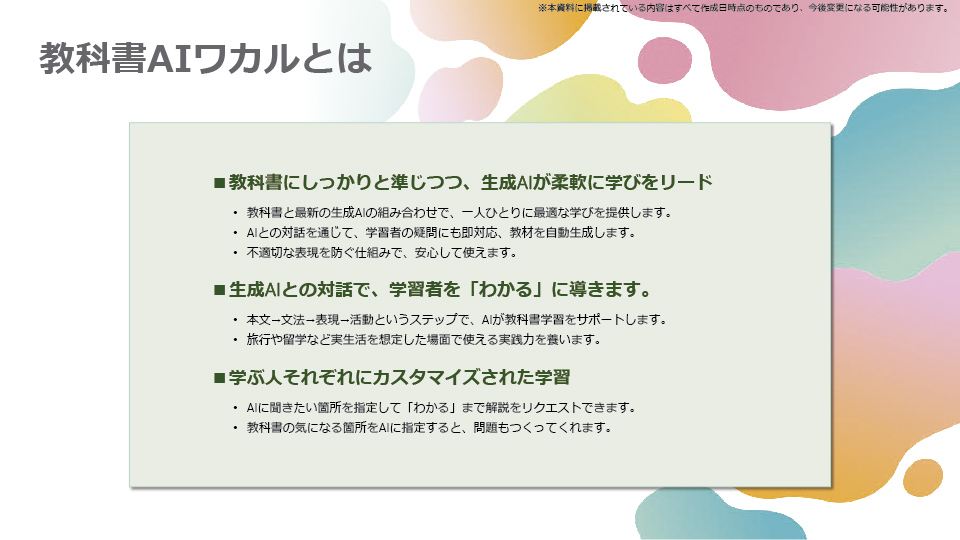

「教科書AIワカル」は教科書と生成AIを組み合わせて、学習者である子どもたち一人ひとりの学びを支える学習サービスです。教科書と生成AIのそれぞれの良さと特徴を組み合わせています。体系的に整理され、信頼性・安定性・公平性が担保されているという教科書の良さと生成AIの柔軟で即座にフィードバックするという対話機能などの特徴を組み合わせ、一人ひとりの学びをサポートするツールを目指して開発しました。

「教科書AIワカル」の特徴は大きく3つあります。1つめは、教科書に準じながら、生成AIが柔軟に学びをリードできるような設計となっていることです。2つめが、生成AIとの対話を繰り返しながら、学習者を「わかる」に導く設計思想となっていることです。そして、3つめが、学習者それぞれにマッチするように、カスタマイズしながら学習できることです。AIに聞きたい箇所を指定してわかるまで解説をリクエストすることで「自分好みのAI」を作り上げていくカスタマイズ機能を備えています。

「教科書AIワカル」の無料体験版も公開しています。QRコードを読み取っていただくか、「教科書AIワカル」の公式サイトから入手することができます。

『教科書AIワカル』の3つの特徴 ホーム対話・対話型授業・カスタマイズ

「教科書AIワカル」の機能は大きく3つに分かれます。1つめが「ホーム対話」の機能です。ChatGPTやGeminiのような一般的な汎用生成AIのインターフェースを備えた機能です。2つめは「対話型授業」です。生成AIが教科書の内容に沿って授業してくれるモードを備えています。3つめは、生成AIの振る舞いなどをカスタマイズできる機能です。

▲ スライド3・「教科書AIワカル」は

▲ スライド3・「教科書AIワカル」は

大きく3つの機能を搭載

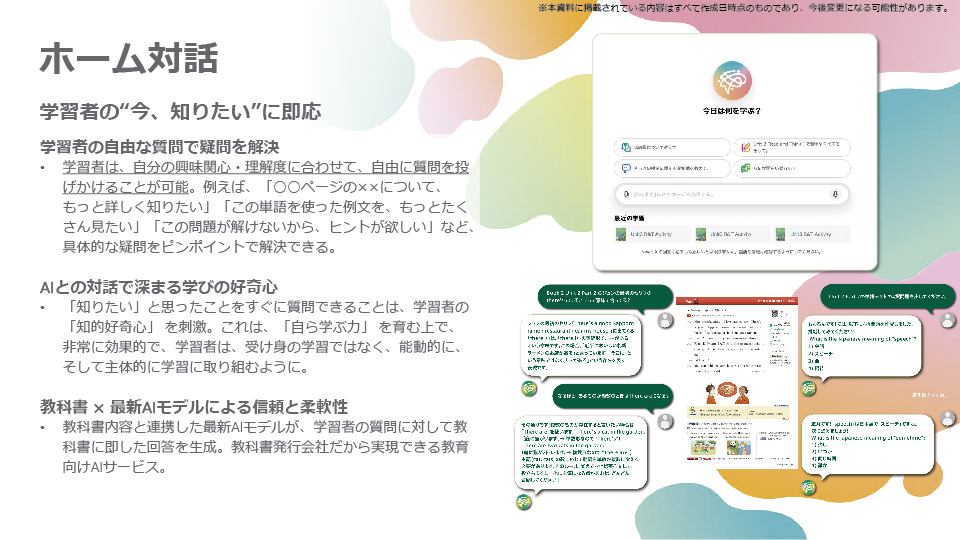

「ホーム対話」とは、学習者が今、知りたいと思ったことに対して「教科書データを参照しながら回答を生成してくれる」機能です。学習者の自由な質問で、疑問を解決することができます。例えば、「教科書の〇〇ページの内容についてもっと詳しく知りたい」、「この単語を使った例文をもっとたくさん見たい」など、教科書の内容がわからなかった、教科書の内容をもっと深めたいといった時にご使用いただけます。

▲ スライド4・知りたいことに対して

▲ スライド4・知りたいことに対して

「教科書に沿った回答」を生成してくれる

ホーム対話機能

「対話型授業」の機能について説明します。これは自分のペースで学習成果を確実に得られる「道しるべ」のイメージで作られています。「ホーム対話」と違う点は、こちらは生成AIが学習者に様々な問いを投げかけてきますので、それに応える形で学習が進行していくところです。まさに、「学習者の隣に家庭教師がいる」ように授業が進行していきます。

中学校の英語で「対話型授業」の機能を活用すると、文法事項を学習できるだけでなく、生成AIと対話しながら本文の内容の理解を深めることができます。最近の中学校の英語では、アクティビティ活動のコンテンツも多数、盛り込まれています。それにも対応しています。

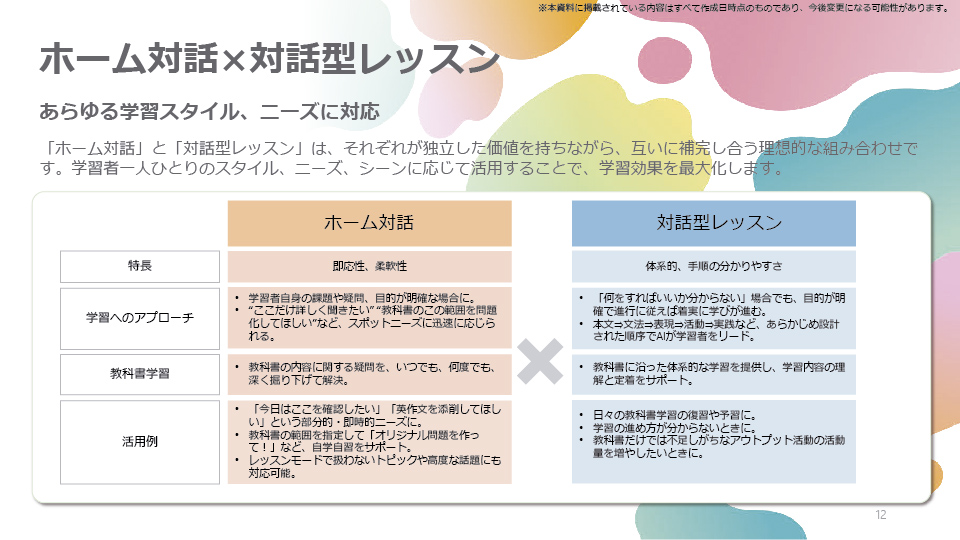

このように「教科書AIワカル」には「ホーム対話」と「対話型授業」2つのモードが用意されています。それぞれが補完し合いながら学習者一人ひとりのスタイルやニーズに応じて活用できる構成となっています。

▲ スライド5・ホーム対話と

▲ スライド5・ホーム対話と

対話型レッスンという

2つのモードを用意

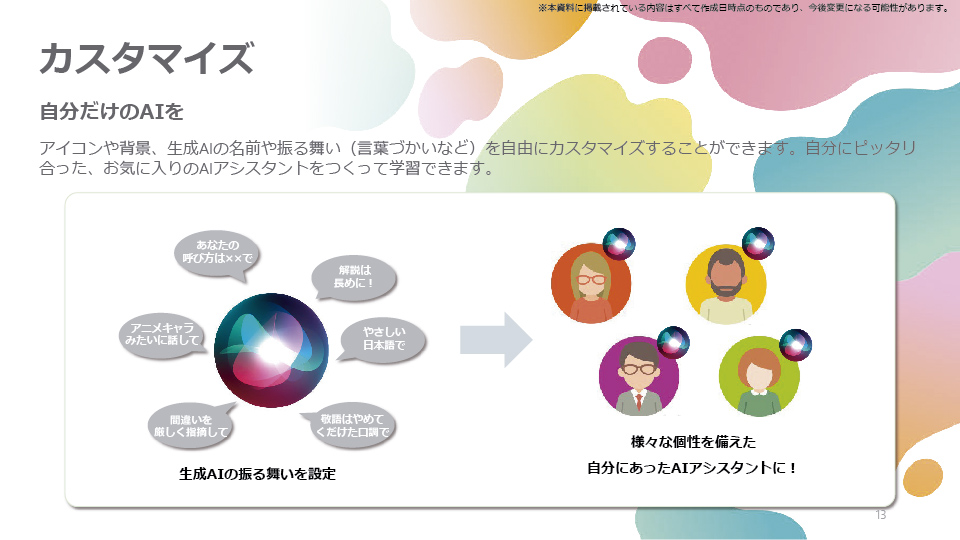

3つめの機能が「カスタマイズ」です。生成AIのアイコンや背景を変えられるほか、生成AIに好きな名前を付けることができ、さらには生成AIの口調や言葉遣い、振る舞いをカスタマイズできるような機能です。子どもたちはお気に入りの生成AIにサポートしてもらいながら、学習を進めていけます。

▲ スライド6・自分だけの

▲ スライド6・自分だけの

AIを作ることができる

カスタマイズも用意

また、「教科書AIワカル」は教育向けの生成AIサービスであることから、可能な限り安心・安全に使っていただけるような設計思想に基づき作られています。「教科書AIワカル」に入力されたデータが生成AIサービスの学習に使われることはありませんし、ハラスメントやヘイト、暴力、性的コンテンツなどのカテゴリーに対しては内容を判断するツールを入れてあります。こういったカテゴリーの用語は入力も出力も一切できない設計となっています。

生成AIは、まだまだ完璧なツールではありません。特徴を正しく理解して、適切に使用していただくことができるように、アプリ使用の前に、必ずチュートリアルを挟むことによって一人ひとりが正しく生成AIと向き合えるような設計にしています。

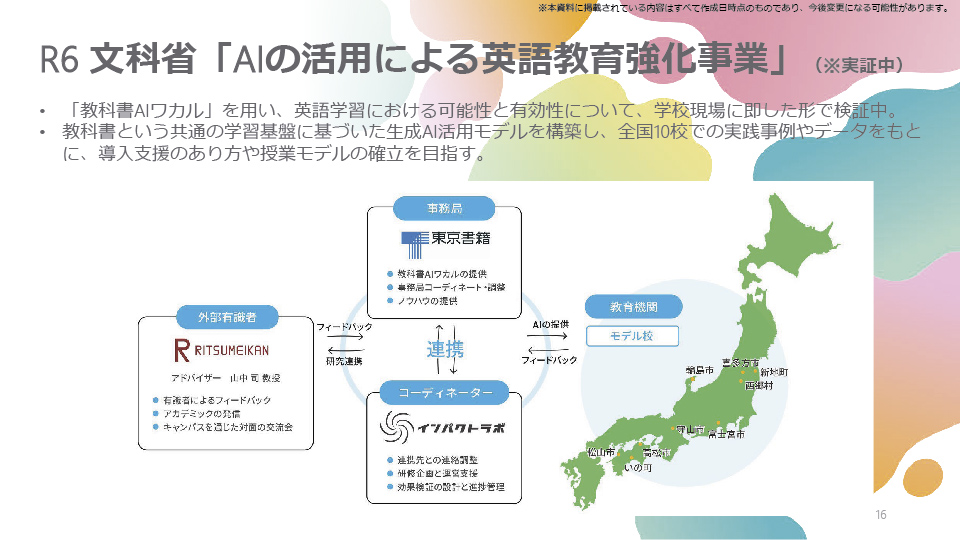

文部科学省の英語教育強化事業で公立中学校10校で「教科書AIワカル」を活用

実際に「教科書AIワカル」を使っている複数の学校で、どのような変容が見られ始めているのかについて紹介します。文部科学省では現在、AIの活用による英語教育強化事業に取り組んでいます。それに「教科書AIワカル」が採択され、全国の公立中学校10校で、さまざまな実践がされています。「どのように活用できるのか」、「どのように授業のあり方が変わっていくのか」の検証が進められています。

▲ スライド7・文部科学省の

▲ スライド7・文部科学省の

AI活用による英語教育強化事業に採択

10校のモデル校では、2025年6月中旬、もしくは7月頃から活用が始まっています。導入後、わずか数カ月でさまざまなことが見えてきました。まず、利用頻度は、多くの導入校で週1~3回ぐらいです。生徒の保有する学習者用端末で、授業中いつでも利用できるようになっています。

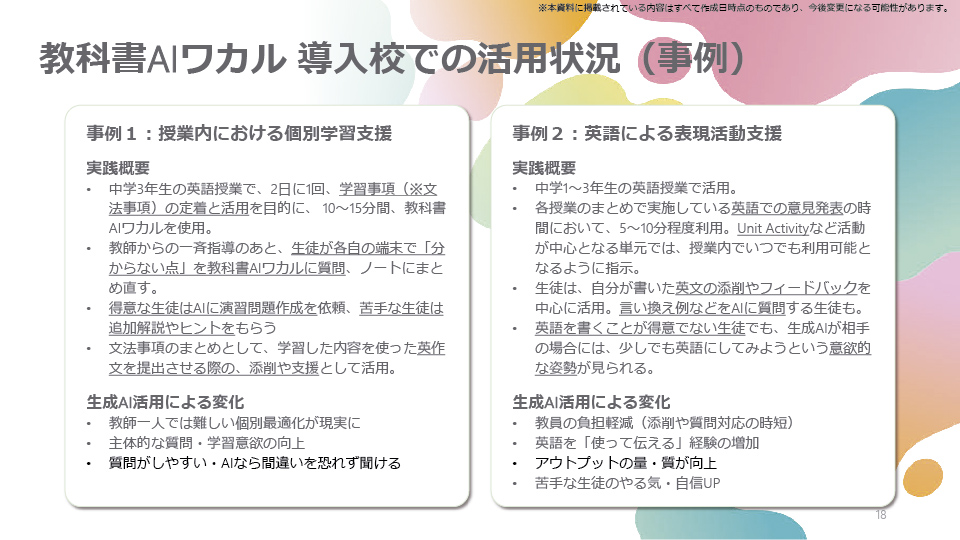

具体的にどのように使われているのかを個別に紹介します。ある学校では中学校3年生の英語の授業の中で、2日に1回程度の頻度で活用していました。主に文法事項の定着と活用を目的に使っていました。先生がこれまでの授業のように一斉指導をした後、生徒が個別で「教科書AIワカル」を使う時間を設けて、自分のわからない点を質問したり、問題を作って、さらに発展的な学習をするといった使い方をしています。

2つめの事例です。ある中学校では1年生から3年生のすべての英語授業で活用しました。その中学校では各授業のまとめの中で、英語で意見発表する活動をしていました。その中で「教科書AIワカル」を活用しました。自分が書いた英文を添削したり、言い換え例を生成AIに質問したりといった使い方がされています。生成AIが相手になるので、「先生にはなかなか質問しにくい」と思う子どもや「人前でいきなり話すのが苦手」という子どもでも、英語を使ってみようという意欲の向上につながった事例です。

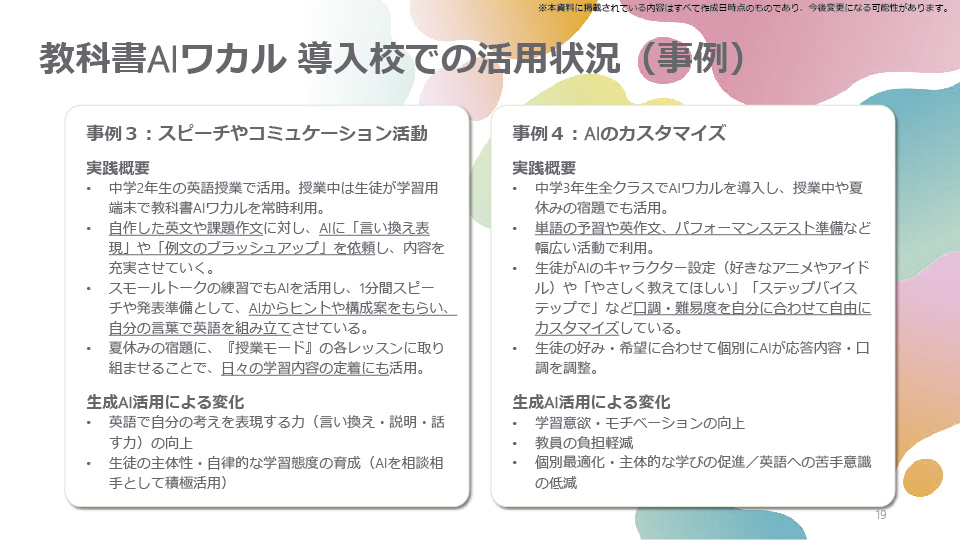

事例の3つめです。こちらはスピーチとコミュニケーション活動の支援ツールとして、「教科書AIワカル」を活用していました。自分が作ったスピーチの添削、言い換えを生成AIに聞いたり、自分の発表内容について生成AIからヒントもらったり、構成案を一緒に考えたりといった使い方をしていました。

また、夏休みや家庭学習において、授業モードの各レッスンに取り組むことで日々の学習内容の定着にも活用していました。対話の機能と授業モードを組み合わせながら英語力の向上に近づけているような取り組みとなっていました。

「教科書AIワカル」の実証で見えてきた3つのこと

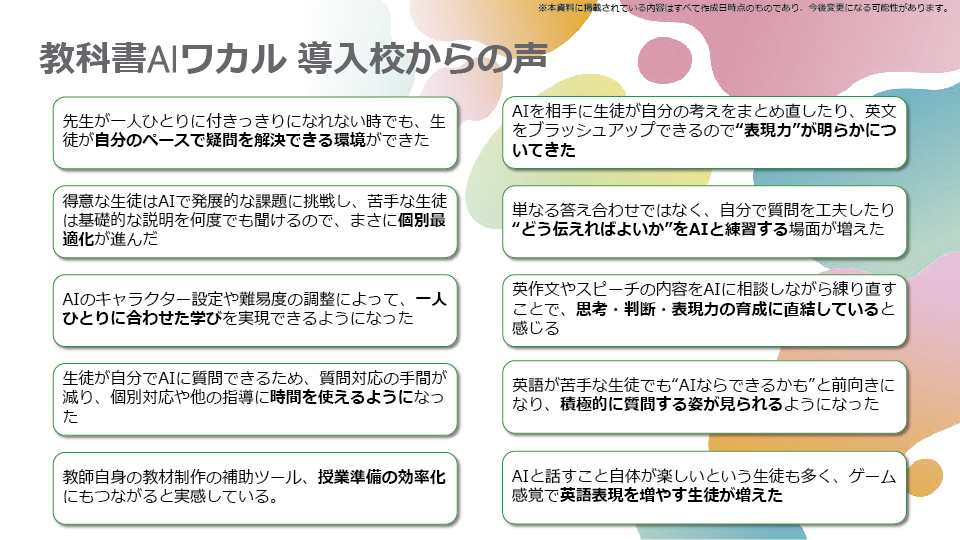

実際の活用を経ての変化と課題についてまとめました。まずは、どのような変化が見られたのかを調べたところ、「個別最適や主体的な学びの促進につながっている」という声が多くありました。「学習意欲やモチベーションの向上につながる」という声も非常に多く、もちろん、英語への苦手意識や軽減につながる、先生方の負担軽減にもつながるについての変化への声もありました。

課題としては、生成AIが英語授業のかなりの部分で先生の代わりになる、代替できるようになります。学校や先生の役割、授業のあり方を今後、どのように考えていくか、そこを検討しなくてはならないという課題感を挙げている学校もありました。「教科書AIワカル」は2025年4月からリリースをしています。モデル校の皆様にご協力をいただきながら、活用いただいたことで、生成AIが教育領域の中での果たす役割やポテンシャルを強く感じています。

導入校の先生方からも「個別最適につながる一人ひとりに合わせた学びが実現できるようになった」、「生成AIが入ったことによって、他の時間を有効に使えるようになった」というような声が多数上がっています。

▲ スライド10・「教科書AIワカル」

▲ スライド10・「教科書AIワカル」

導入校の先生方からいただいている声

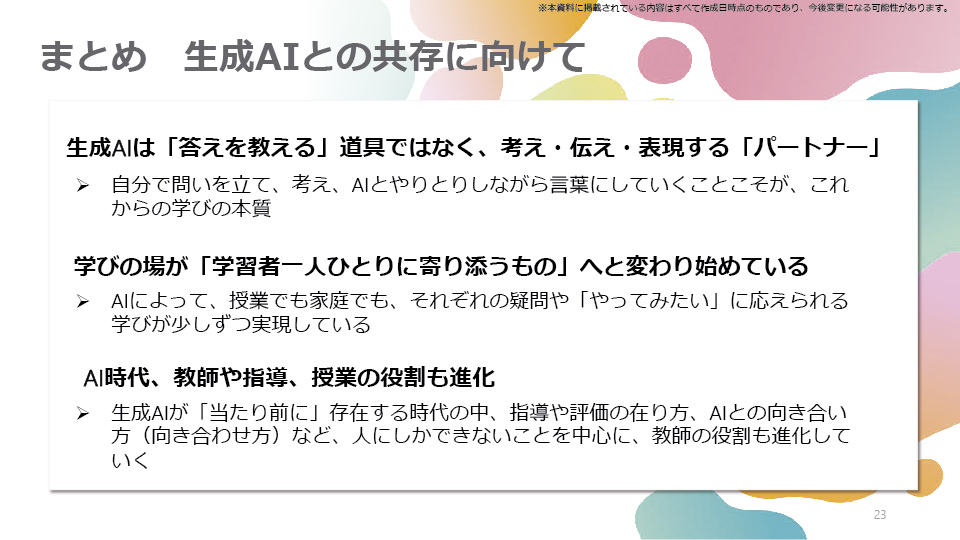

ここまで、「教科書AIワカル」の機能と実際に使われているモデル校の事例、学校の先生方の声を紹介しました。「教科書AIワカル」はリリースしてから間もないプロダクトです。当社も教育にとってより良い生成AIとは何かを考えながら、さらなる開発に取り組んでいるところです。より良いサービスを作っていきたいと考えている中で、今の段階で「見えてきたこと」について説明します。

1つめは、生成AIが「単なる答えを教えるようなツール」ではないということです。そういった声が非常に多く聞かれました。当社では自分の考えや表現を一緒に言葉にしていくパートナーになり得るのではないかと考えています。我々がそう思っているというよりは、先ほどのモデル校での実証で先生方から出てきた意見です。何でも答えを教えてくれる便利なツールではありますが、その枠を超えて「自分で問いを立てて考え、AIとやりとりしていく」という活動が自然発生的に増えている、そういった声をいただいています。まさに教育が目指している「自分で考える力を育む」ツールになり得ると思っています。

2つめは、モデル校での実証などを通じて、学びそのものが学習者一人ひとりに寄り添うものに変わり始めているということを実感しました。もちろん、これまでも学習者一人ひとりに寄り添った指導や学習は実践されてきました。我々もさまざまな教材を使って支援をしてきましたが、生成AIが入ることによってより強化されていく、より推進されていくと実感しています。

3つめは、生成AIが自然に教育の中に浸透しつつあるということです。徐々にではありますが生成AIがあることが当たり前になっていく、もはや当たり前になりつつあるのかとも感じています。ただし、生成AIが当たり前になったと仮定すると、指導や評価のあり方やAIとどう向き合っていくのか、場合によっては、子どもたちをAIとどう向き合わせていくのかについても、もっと議論をしていかなければいけないと思います。「人にしかできないこととは、一体何なんだろう」、「教室でやらなければいけないことは何なんだろう」と我々も模索しながら、これからもサービスのより良い向上に向けて進めていきたいと思っています。

▲ スライド11・今の段階で見えてきた

▲ スライド11・今の段階で見えてきた

「教科書AIワカル」の3つのまとめ

>> 後半へ続く