概要

超教育協会は2025年8月6日、株式会社DOU代表取締役の石部 達也氏を招いて、「国内初『AI大学講師』が教育現場にもたらす可能性」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、石部氏がAI大学講師の仕組みやどのように活用されているのか事例について講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「国内初『AI大学講師』が教育現場にもたらす可能性」

■日時:2025年8月6日(水) 12時~12時55分

■講演:石部 達也氏

株式会社DOU代表取締役

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

石部氏は約30分の講演において、日本初となるAI大学講師の仕組みやユースケースについて話した。主な講演内容は以下のとおり。

大学の先生が自らノーコードでAI大学講師を作れるようにする

私が代表を務めるは株式会社DOUでは、英語検定の紙の証明書をデジタルにするデジタル証明書の技術を提供しています。デジタル証明書には、その人の英語学習の履歴が記録されています。AIにデジタル証明書を学習させ、その人にあった最適な英語学習を支援するAI大学講師の事業を展開しており、2025年5月にはDOUの株主であるデジタル・ガレージの共同創業者・伊藤 穰一氏と一緒に千葉工業大学でAI大学講師の実証実験的を行いました。具体的には、学生一人ひとりの学習履歴をAIに学習させて、24時間365日パーソナライズ、つまり個別最適化された指導を行うAI大学講師の実証実験です。

学生200人と社会人100人のクラスで、AIを使ったプロダクトを各学生が作っていく探究学習のようなプロジェクト型の授業です。全てオンラインで実施し、その授業をAI大学講師がアシストしています。

AI大学講師を導入・活用したことで、さまざまなことが見えてきました。

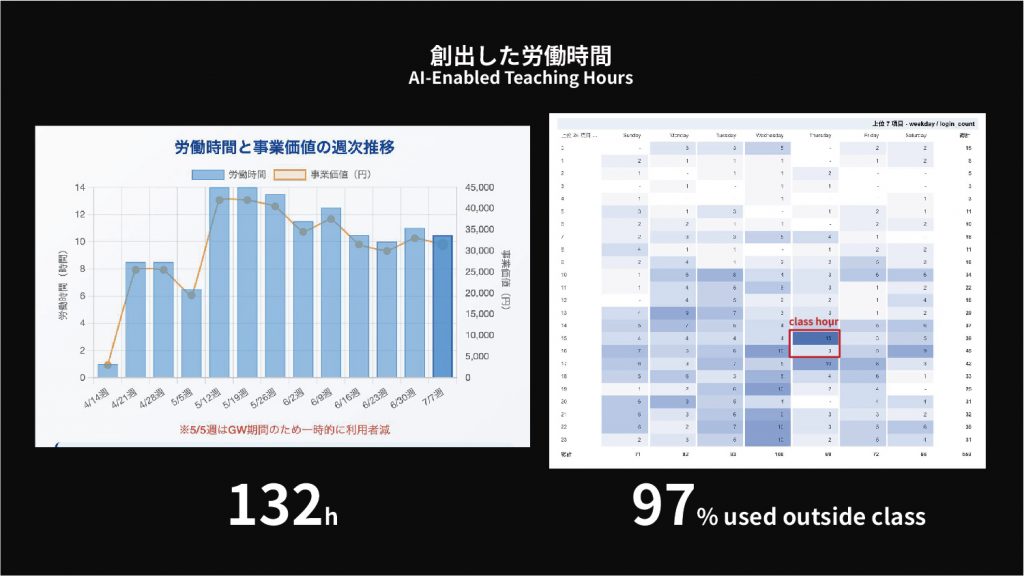

授業は2025年4月から7月中旬まで実施され、その間にAI大学講師が稼働した時間は、週当たり約10時間、合計で132時間でした。毎週約300人の生徒を対象に、聞かれたことに対してAI大学講師が答えるというかたちで稼働させた実績です。一方、どのような時間帯でAI大学講師が利用されたかを調べると、97%が授業外で使われていることも分かりました。よく使われているのは日曜日の夜や、水曜日の夜です。これはたぶん、前日に宿題をやり切るという事情があるからだと思います。このように、24時間365日いつでも相談ができるのがAI大学講師の価値です。人件費を増やすこともなく、学生が今まで何を勉強してきたかというところに合わせて質問を考えてくれて、その人に適した問いを立てて、各自を導いていくところが大きな価値だと思っています。それを千葉工業大学での実証実験で確認できたのは、大きな成果だったと思っています。

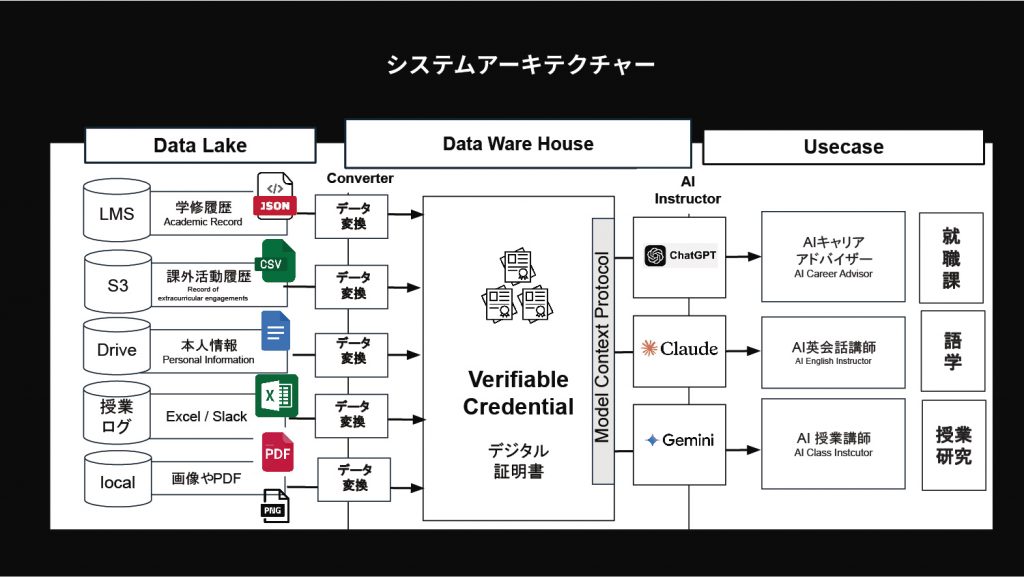

実際に、どのようにしてAI大学講師を作っているのかについて説明します。AIを稼働させるには、システムアーキテクチャーが重要です。

Data Lakeとは、学習履歴です。それらは紙の資料やPDFで保管されているかもしれませんし、例えばGoogle Classroomなど教育プラットフォーム上で管理されているかもしれません。散在している学習履歴のデータについて、一つひとつデータを変換していくプロセスを組んで、標準化したデータベースプラットフォームに構築していく工程が必要になります。

このようにして構築したData Lakeに貯めたデータを、必要なユースケースに応じて活用していきます。例えば英会話におけるAI大学講師、 web3やAIを教える授業のアシスタントとなるAI大学講師、研究室のAI大学講師、就職課のAIキャリアアドバイザーなどのユースケースに対し、どのようなAI大学講師が必要かを考えてプロンプトを作り、そのプロンプトで必要なデータを繋いでAI大学講師を動かしていくのです。これが、AI大学講師の全体のアーキテクチャーで、これをしっかりと把握しておくことが重要です。

我々がこのアーキテクチャーで重視しているのは、Model Context Protocolです。少し技術的になりますが、これはAIが外部ツールと連携するための標準規格です。このMCPの仕組みを応用して、AIに対して学習データをどう連携させていくかについて取り組んでいます。ここをきちんと実装しておくことで、ChatGPTとGeminiなど異なるAI同士でも学習履歴を受け渡せるというデザイン、仕組みを作れるのです。

また、千葉工業大学で進めているのは、AI大学講師をノーコードで作る取り組みです。一部のAI大学講師について、それを実際に授業でお使いになる先生自身に作ってもらっています。ただし、先生によっては、プログラミングができない方もいらっしゃいます。その場合には「この授業でどういうことを成し遂げたいのか」を文字にして、その文字をAIに入力すれば、AIが解釈してAI大学講師として稼働するようにしています。

このシステムアーキテクチャーにおいて重要なポイントは、どのAIにも接続可能であるようにすることと、どの先生でもAI大学講師を作れるようにすることです。これらを実現することが大切です。そして、もうひとつこだわりがあります。デジタル証明書の信頼性です。

デジタル証明書とは、「この学生には、こういう能力があります」、「こういう経験をし、こういうことを学びました」といった学習履歴や成果を公的機関が証明するものです。

その際、AIはWeb上の情報やデータを参照しますが、学校内の情報も確認します。AIでも、どの情報が信頼度の高いデータとするかについては迷うと思います。そこで、「Verifiable Credential」という技術を活用しています。これは、例えば千葉工業大学での学習履歴には、千葉工業大学の判を押しておけば情報ランクが上がり、AIがそれを優先的に採用するようになる組みです。今後、信頼性の高い情報を作っていく時に、このVerifiable Credentialという技術は一般的になると感じています。そうした技術トレンドも見据えながら、学校から出てくるドキュメントには学校の判子を押してAIに繋ぐというようなアーキテクチャーで作っています。

大学での講義や進路相談、就職活動の自己分析でAI大学講師を活用

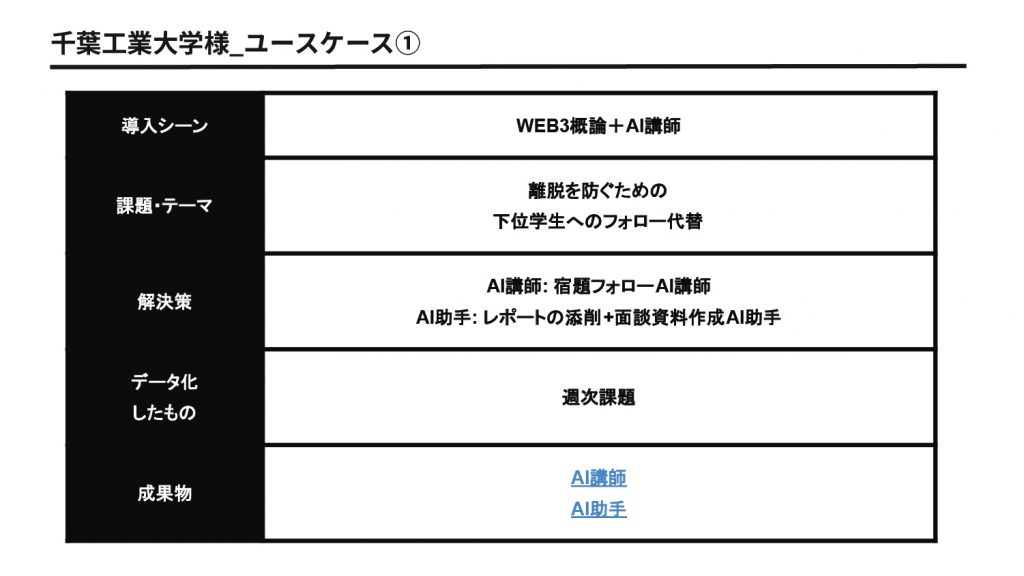

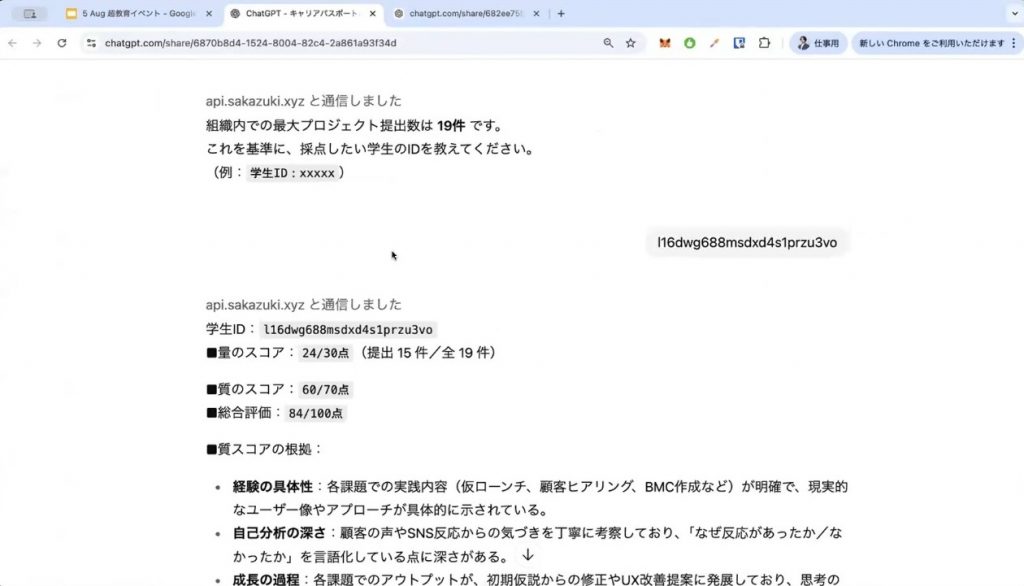

AI大学講師のユースケースを紹介します。まずは、 web3+AI概論のAI大学講師です。

web3/AI概論でAI大学講師を設計したときは、学生全体の平均に対してAI大学講師を設計するのではなく、ひとりひとりに最適化されたAI大学講師を設計するようにしました。web3/AI概論においても、自分で課題を決めて、その課題に対するプロダクトを自分自身で作るという難易度の高い講義内容です。難易度が高くて離脱しそうな学生にフォーカスして、AI大学講師を作りました。その結果、自分で web3/AI概論を学び、プロダクトを作れるような学生はAI大学講師を使わず、どちらかというと社会人の学生がかなり使ってくれました。

具体的にどのようにAIがサポートするのかについて説明します。web3/AI概論では、毎週、何かしらの課題が学生に対して出ます。その課題をサポートするAI大学講師を作りました。AI助手も作っていて、これは先生をサポートするAIです。レポートを見て、メンタリングが必要な学生がいた場合に、面談ができるような助手のような役割をするAIです。

AI助手によると、この学生はレポートを19件、提出すべきところまだ15件しか提出できていません。レポートに対する評価も、どれも同質的です。面談が必要だと先生が判断した場合、AI助手に「この学生はどのようなことを学んできたのか、事前資料を作って」と命じると、面談でどういう質問をすればよいかも含めて準備をしてくれます。200人や300人ものクラスになると、特定の学生が何をやっているのか見えにくいので、それをAIに学習させておいて必要な時に引き出せるようにします。無駄な作業が減って、面談により時間を使えるのが有意義だと思っています。

毎週課題が出される中で、どういう課題を最初に解いていくか、その判断を学生に任せても「選べない」ということもあります。そこで、AI大学講師に相談すると、AI大学講師がこういう観点だったらこういうものが良いと壁打ちをしながらアドバイスをしてくれて、最終的に1つに絞り、それを課題として出してくれます。次の週はその課題に対して、どう解決していこうかということを壁打ちしながら解いていきます。これが授業で使ったユースケースです。

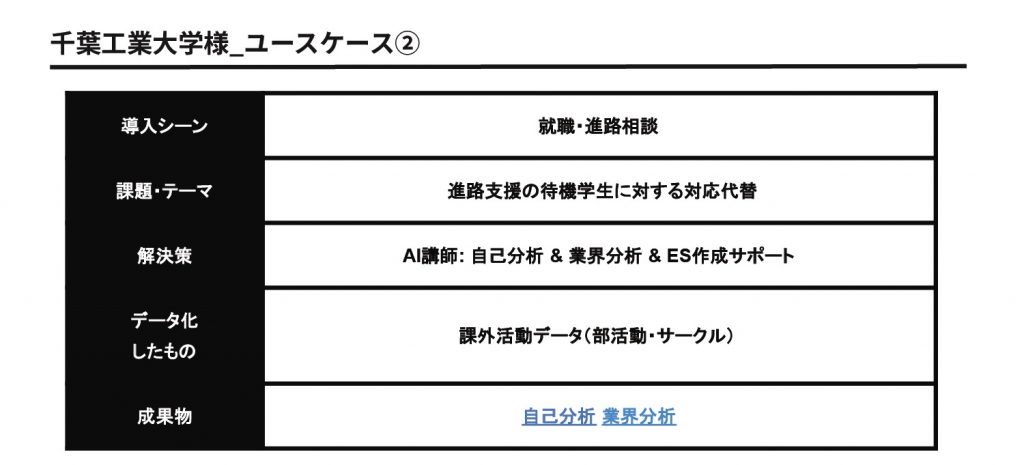

2つめは進路相談でのユースケースです。

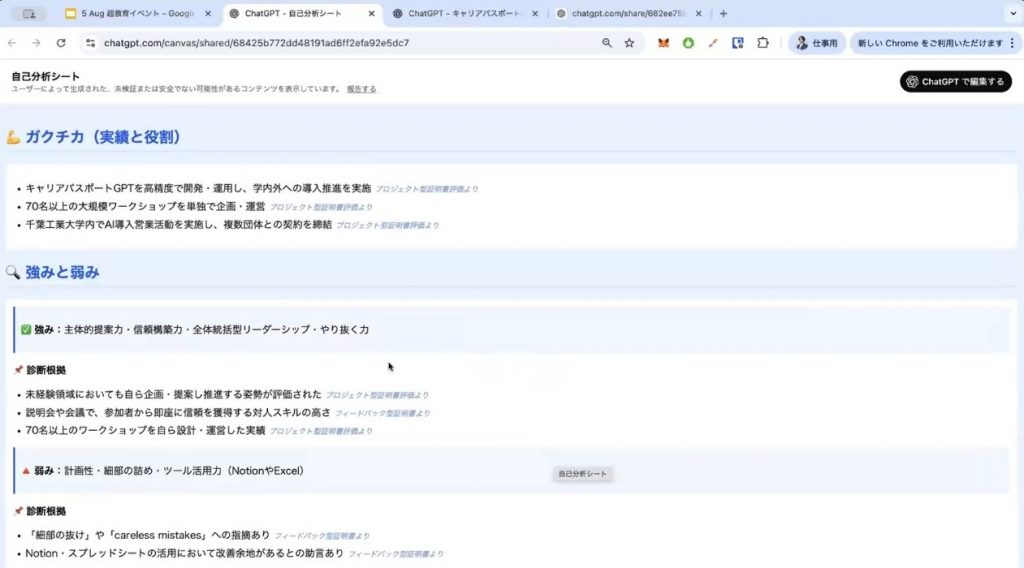

学生たちは進路を考える過程で、大手企業に就職する道だけではなく、本当に好きなこと、突き抜けてやりたいことを選びましょうというアドバイスを受けています。しかし、そういったアドバイスだけでは迷ってしまうので、自己分析や業界分析をしています。その時、信頼できる身近な人に相談できる学生はよいのですが、なかなかできない学生も多くいます。そこでAI大学講師との対話で進路を考えて、自分にあった道を見つけていくのに活用したユースケースです。

就職活動で重視される「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」には部活動やサークル活動が多いので、この課外活動にフォーカスして、いわゆる「360度フィードバック」を実施し、そこをAI大学講師にデータ学習させて、自分の強みを理解していくことに取り組みました。

その上で業界分析まで実施し、「こういう会社もあるよ」と提示してあげ、実際に応募してみるところまでを支援しました。

この取り組みをやって、良かったと思えた具体的な事例があります。ある学生がサイバーエージェントに採用されました。サイバーエージェントは、かなりの人気企業で、受ける前にその学生は「自分は絶対に受からない。だから取り敢えず大学院に行こうと思っている」と話していました。ただ、その学生は本当にさまざまなことに取り組んでいたので、「一度、AI大学講師を活用して自己分析や企業分析をして、エントリーシートを書いて出してみたらどうか」と勧めました。AI大学講師がある程度までは分析してくれたこともあり、受けてみようかと思うところまではハードルが下がりました。それで実際に受けてみたところ、「意外に自分でもできるのではないか」と自己認知を得て、結果的に内定を獲得し、自分のキャリアを見つけることができました。自己認知が低いか、自己肯定感が低い学生に、このAI大学講師によるキャリアアドバイスは合うのではないかと感じました。AI大学講師だと、人に相談できないことが気軽に相談できます。AIの場合は、自分がどう見られるかということを気にしないですむからです。人に相談するより話しやすいこともあるということは、我々にとって大きな学びでした。

キャリアや英語など答えがないもの、反復して努力が必要なもので、かつ人にその努力を見られるのが恥ずかしいといったユースケースにおいては、AI大学講師の活用はかなり効果があるかと思います。

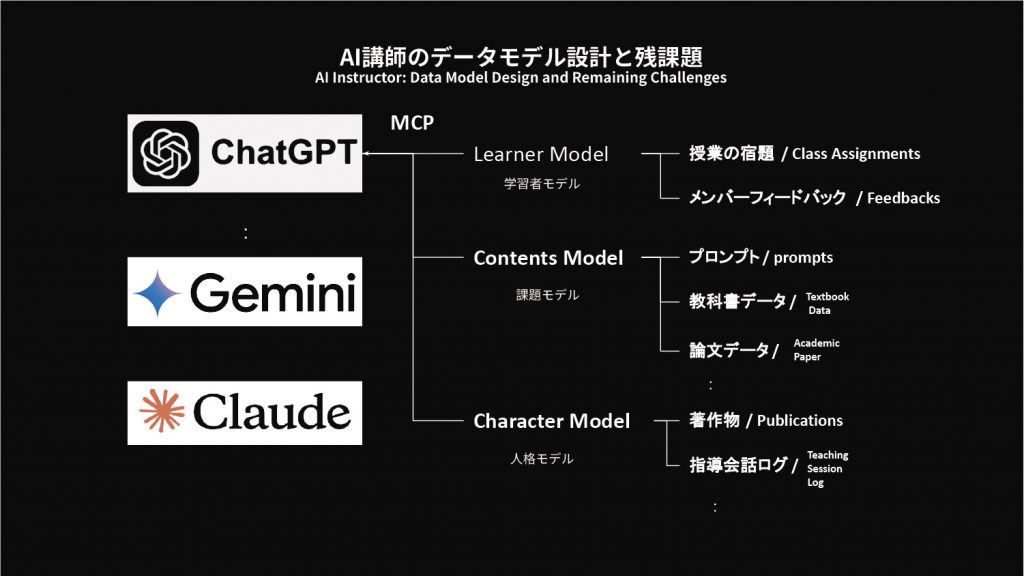

AI大学講師を構成する3つのデータモデル

AI大学講師では、どういうデータモデルが適しているのかについて、構造化して考えました。それによると、3つに分類されることが分かりました。それを説明します。

まずは、Learner Modelという学習者のデータモデルです。これは、学生がどういう宿題をやっている、メンバーからどういうフィードバックをもらっているといった学習者本人のデータです。Character ModelとはAI大学講師の人格についてのモデルです。この学習者がこの状態の時にはこういうことをアドバイスするというAI大学講師の人格データです。Contents Modelは講義モデルで、どういうものを提供するかというデータです。例えば、どの教科書のどこを見れば分かる、過去の論文ではこういう研究をしていた人がいるといった学びに関するデータです。

つまり、学習者がこういう状況の時に、このCharacter Modelだとこういう判断をして、こういうContents Model(コンテンツ)を供給するといったAIを設計できると、実際の先生方が実践している指導をある程度、模倣できるのではないかと考えています。そのAI大学講師に24時間365日いつでもアクセスすることができて、物足りない時は人の力を借りることで、うまくAIと人が協働して学生の学習をサポートする、そういったかたちを作っていこうというのがこれからやろうとしていることです。

我々は一人ひとりに最適化する時に、その学生が、何が好きなのか、何を学んでいるかということを理解した上で、それを学習したAIを提供することによって個別最適な学習を支援するというのができると思っています。それをやるうえでは、やはりAI大学講師を簡単に作れる、作った時にデータを簡単に引き出せる、そういったシステムアーキテクチャーを作るというところはかなり重要になってくると思います。この2つを意識して取り組むことが、今後の教育においても重要になるのではないかと思っています。

>> 後半へ続く