概要

超教育協会は2024年12月25日、うつほの杜学園の発起人・代表理事の仙石 恭子氏を招いて、「世界遺産・熊野古道の地で探究型グローカル小学校を実現する『うつほの杜学園』」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、仙石氏が「うつほの杜学園」の設立経緯やコンセプトについて講演し、後半では超教育協会理事長の石戸 奈々子をファシリテーターに、視聴者からの質問を織り交ぜながら質疑応答が実施された。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「世界遺産・熊野古道の地で探究型グローカル小学校を実現する『うつほの杜学園』」

■日時:2024年12月25日(水) 12時~12時55分

■講演:仙石 恭子氏

うつほの杜学園 発起人・代表理事

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

仙石氏は、約30分の講演において、うつほの杜学園の具体的なカリキュラムの特徴や目指す教育の方向性について話した。主な講演内容は以下のとおり。

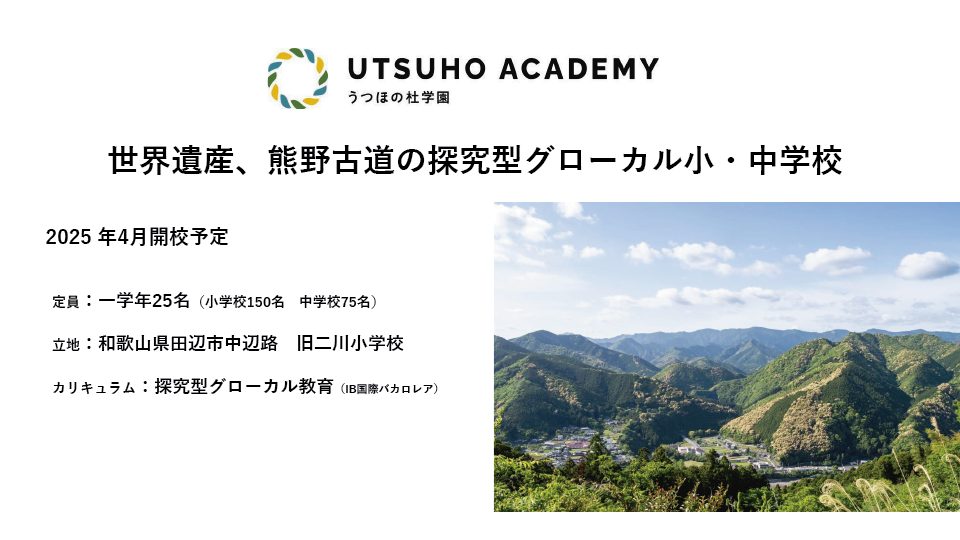

2025年4月に開校予定をしている、うつほの杜学園の探究型グローカル小・中学校構想について説明します。うつほの杜学園は、和歌山県の田辺市中辺路という場所に開校予定です。世界遺産の熊野古道の地であり、世界中から観光客など多くの人が訪れています。その場所で、ゼロから学校教育法の一条校で探究型グローカル校である小・中学校を設立します。

うつほの杜学園は1学年25人規模の学校です。IB(国際バカロレア)の認定校を目指しており、現在、カリキュラムを策定しています。あわせて、和歌山県に認可の申請中です。より良い未来のための教育と社会を創ることを視野に、教育に貢献し、さらにその先にある社会に貢献していくという思いで学校法人を立ち上げようとしています。

▲ スライド1・和歌山県・熊野古道の

▲ スライド1・和歌山県・熊野古道の

近くに位置する「うつほの杜学園」

同校のモットーは、「いっしょに学ぼう、創ろう、冒険しよう」です。この言葉に込められた意味合い、探究型グローカルという理念に込めた想いについて、お話しします。そもそも私が学校を立ち上げようと思ったのは2020年ですが、私自身には全く教育業界のバックグラウンドはありません。普段は、イタリアとスペインのワインの輸入業を手がけています。大学在学中にフィレンツェに留学をしたことから始まり20代にも2年半ほどミラノで過ごし、現在ではワインの仕事を通じて年1~2回、イタリアの小さな自治体に出向き、ローカルなワインを探して日本に紹介する仕事をしています。

こうした仕事を通じて、私は「グローカル」という言葉を意識するようになりました。きっかけは20代のときに初めて世界遺産のチンクエ・テッレにルームメイトたちと一緒に訪れたことです。私の家から10分ぐらいのところにある雑賀崎という漁港と同じような風景を目にしながら、世界中からやってくる人たちが、ものすごく歓迎されている光景に衝撃を受けました。このときと同じような体験は、自治体が7,904もあるイタリアで小さな地方都市を巡りながらワインを探している中でも感じることがありました。グローバルで国際的な視野を持ちながらもローカルに根ざした地域のアイデンティティがすごく温かいのです。イタリアに通うようになり、自分の地元へ貢献したいという想いも年々強くなりました。

一方、日本の教育は北から南まで同じような教科書を使って統一化されているように感じます。もちろん国際的な視野を育む教育は必要ですが、それと今一度、ローカルに目を向け、ローカル性を身に付けることが、じつは子どもたちにとって強みになるのではないかと考えました。そして、子どもたちの将来のウェルビーイングにもつながると確信したことから「グローカル」をテーマにした教育を目指すことにしたのです。

▲ スライド2・イタリアの小さな自治体を巡る中で

▲ スライド2・イタリアの小さな自治体を巡る中で

多くの「グローカル人」に出会ったことが

学校の理念のもとになった

もう一つ、探究的な学びも目指しています。私は大学に入るまでは、和歌山県和歌山市で一般的な教育を受けていきました。その後、慶應義塾大学の環境情報学部に入学をしまして、そこで受けた教育が今でいう探究的な教育だったと感じています。当時、グループワークが多く、その教育に非常に感銘を受け、なぜこのような教育を小さい頃から受けられなかったのだろうかということを思いました。また同時に

2020年からコロナ禍になったときに改めて今が地元に帰る時だと考えましたが、当時2歳の息子の教育を考えた際、地方には国際的な教育が受けられる場がないと思ったことがきっかけでこれこそが自分の使命であると考え学校設立を決心し、1人で活動を始めました。最初は保護者の方々が集まってきたところから始まりました。そして、2年と少し前に田辺市の真砂 充敏市長と、熊野古道のど真ん中にあった旧二川小学校という廃校に出会い、そこから急ピッチで田辺市とタッグを組んで、さまざまなステークホルダーの方々と一緒に学校をゼロから作るということで活動してきました。現在、約56社と653人を超える方々からの寄付が集まり2025年4月に開校するというところまでこぎつけました。

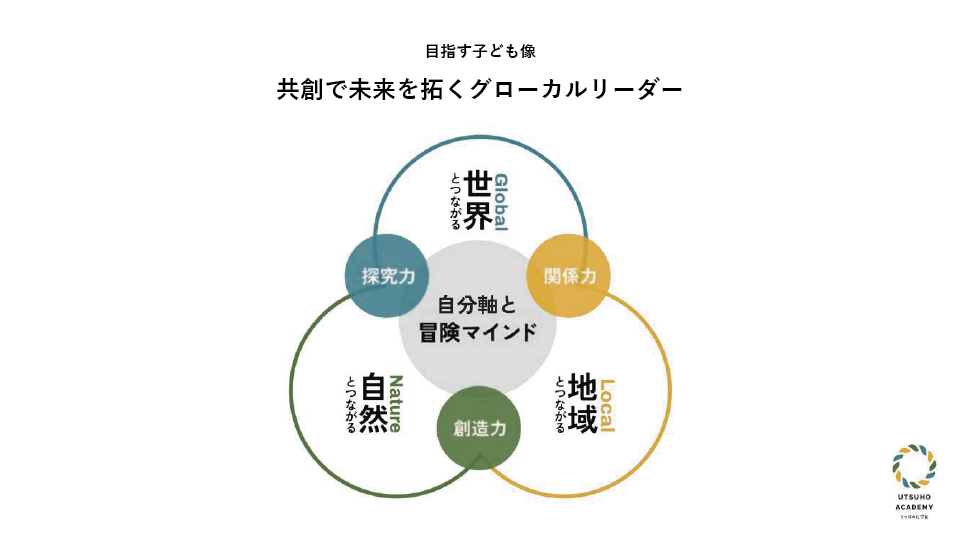

目指す子ども像は国際的な視野を持ちローカルに根ざした「グローカル」

うつほの杜学園のカリキュラムについてお話しします。目指す子ども像は「グローカル」です。共創で未来を拓くグローカルリーダーを育てていきたいと考えています。田辺市中辺路はいわゆる限界集落で、一度は子どもがいなくなった廃校に新たに子どもたちを集め、世界と地域と自然、この3つとつながりながら探究的に学んでいこうというコンセプトです。

そして、小学校と中学校の9年間で「自分軸」をしっかりと身につけて欲しいと考えています。私たちは、重要な非認知能力として「関係力」、「探究力」、「創造力」の3つを挙げています。関係力とは、人と人とのコミュニケーション能力だけでなく、自然や他の動物たちと関わっていく、社会と関わっていくことも含めた関係力です。そして、それぞれの子どもが疑問に思ったり、何か興味を持ったりしたところから生涯学習者として探究していく力が探究力です。さらに、0から1を生み出す創造力、この3つを育んでいこうとしています。

次に学校が大事にする価値観について説明します。まずは「学校コミュニティ」という考え方です。保護者の方々もコミュニティに属していただき、みんなで学んで作って、そしてチャレンジしていくのだというマインドを持っていただく方々に集まってきていただきたいと思っています。そして、子どもたちだけでなく大人にとってもウェルビーイングであること、サステナブルであるといった考え方を大事にしていこうと考えています。

▲ スライド5・「うつほの杜学園」が

▲ スライド5・「うつほの杜学園」が

大切にしている3つの価値観

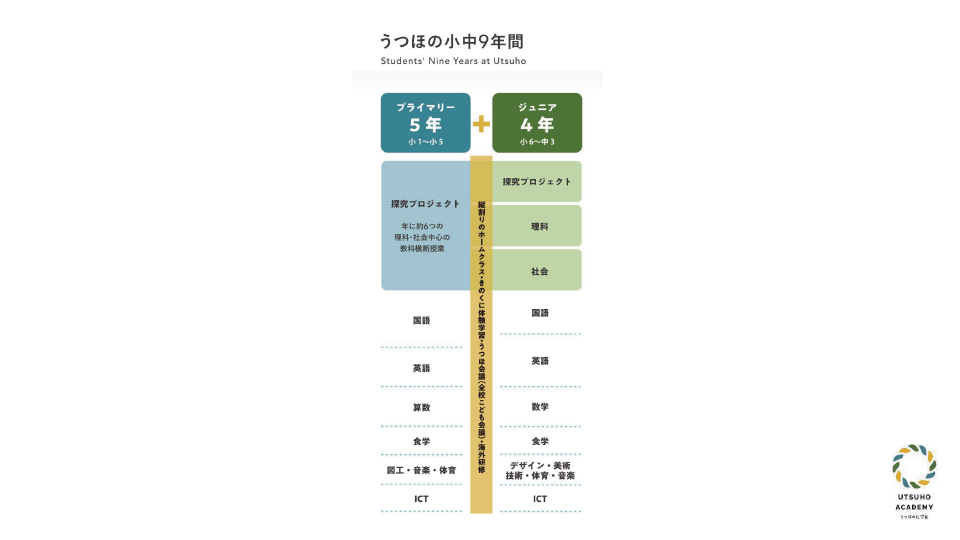

うつほの杜学園では9年間の学びを5年生までと、小学校6年生から中学校3年生までの4年間に分けて行います。特に最初の4年間、小学校プライマリーの時期には理科や社会の要素を教科横断的に学ぶ探究プロジェクトを年に6つほど実施します。他教科横断型の探究型の学びが多いのが前半の4年間で、6年生から中学3年までの4年間では、もう少し教科にフォーカスした学びを展開していきます。

▲ スライド6・9年間の学びを、

▲ スライド6・9年間の学びを、

5年生までと小学校6年生から

中学校3年生までの4年間に分けて行う

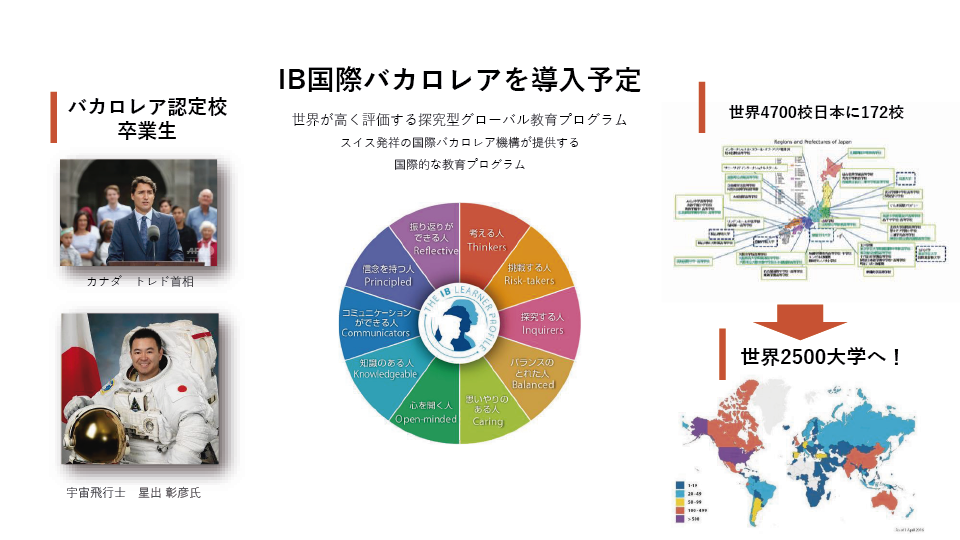

これらカリキュラムのベースとなるのがIB(国際バカロレア)です。

▲ スライド7・カリキュラムのベースには

▲ スライド7・カリキュラムのベースには

IB国際バカロレアを導入予定

次に、うつほの杜学園の設立準備メンバーを紹介します。

うつほの杜学園の副代表には、ウェルビーイングスクールディレクターの小佐田 裕美氏が就任します。選択理論心理士でもあり、学校の中のウェルビーイングを選択理論という考えを取り入れながら実現していきます。

うつほの杜学園の校長は、東洋大学国際学部の教授である市川 顕氏を予定しています。アカデミックな考え方をベースに小学校のカリキュラム作りを担当します。

理事でスクール・アドバイザーには、長きにわたって日本の教育改革を牽引してこられた石川 一郎先生が就任予定です。

教員も特徴的です。うつほの杜学園には54社が寄付をしてくださいましたが、その企業の中には、学校のすぐ近くにあってパンダで有名なアドベンチャーワールドの運営企業があります。そこと連携して「動物×探究」の授業を計画中で、現在、アドベンチャーワールドに所属している社員の方が、2025年からはうつほの杜学園の教員として「動物×探究」授業なども担当していく予定です。

バイリンガル教育、「うつほ食学」大きなテーマの探究型学習が特徴

うつほの杜学園の設置場所には、熊野古道があります。田辺市は関西で一番面積が大きい自治体ですが、その真ん中を中辺路という熊野古道が走っています。非常に自然豊かな場所で学校の運動場から川辺に降りて行くことができます。こうした美しく豊かな自然を授業の場として使っていきます。

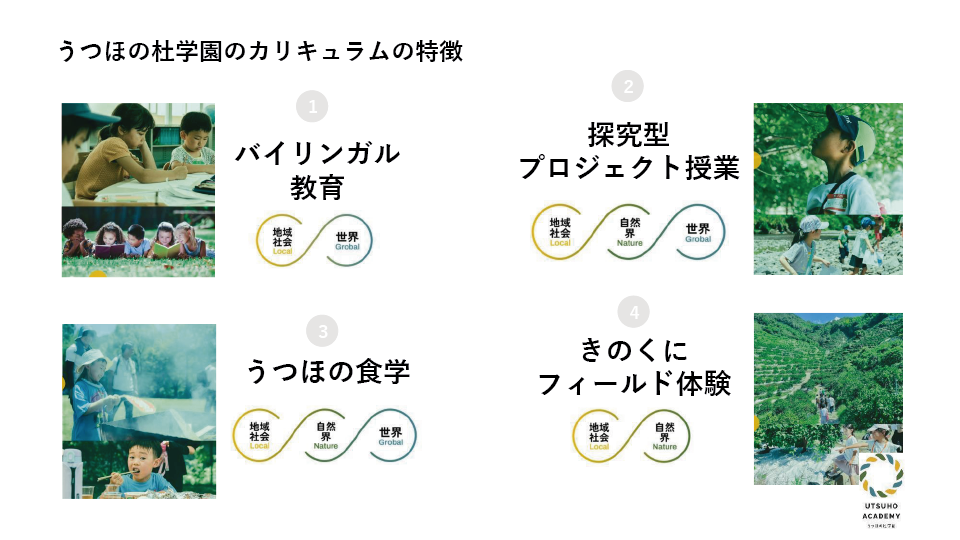

うつほの杜学園のカリキュラムは、まずバイリンガル教育を行う予定です。探究型プロジェクト授業を実践するほか、食に関する「うつほの食学」、きのくに「フィールド体験」といったカリキュラムを展開します。

▲ スライド9・「うつほの杜学園」で

▲ スライド9・「うつほの杜学園」で

特徴的なカリキュラム内容

うつほの食学では、和歌山県にある食のルーツを活かした教育を実践します。和歌山県は醤油や鰹節の発祥の地であるほか、世界農業遺産にも登録されている梅の産地でもあります。農業の実習と調理の実習を半分ずつぐらい取り入れた和歌山県ならではの食の授業と食を通じて「生きる力」を身につけていく教育を実践します。

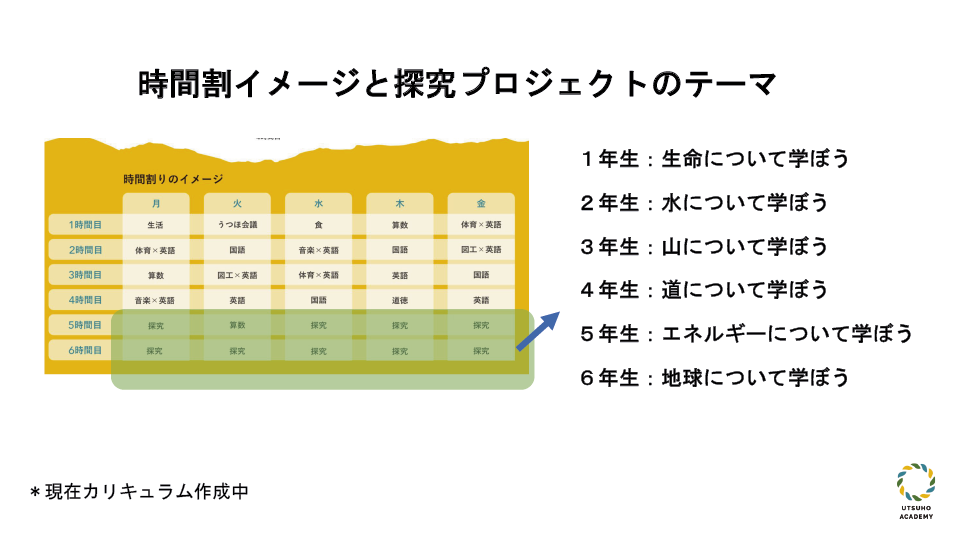

簡単な時間割のイメージです。

▲ スライド10・探究型学習では

▲ スライド10・探究型学習では

大きなテーマに取りくむのが特徴

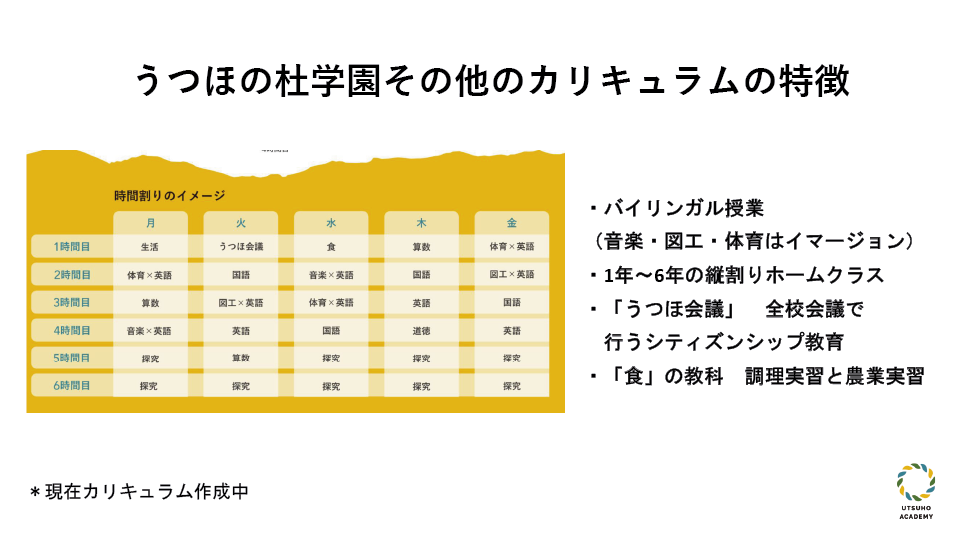

午前中は、算数や国語などのベースとなる教科を学びます。バイリンガル教育については英語の時間以外に体育や図工、音楽といった体感で表現するような科目でのイマージョン教育を英語で行います。

午後の時間に探究授業を実施しますが、学校の環境を活かした探究授業をやっていこうと考えており、1年生から6年生までかなり大きなテーマでの探究学習に取り組みます。1年生が生命、2年生が水、3年生が山、4年生が道、5年生がエネルギー、そして6年生が地球という6つの大きなテーマです。IB(国際バカロレア)ではさらに1年間に6つのテーマも定められており、これを掛け算し5年間で約30のプロジェクトに取り組んでいきます。

また、うつほの杜学園は1学年25人ぐらいの小さい規模の学校になりますので、朝の会や給食、遠足は縦割りのホームクラスでの活動になります。また週に1度「うつほ会議」という全校会議の時間も設けています。ここでは自分たちの学校の運営自治を自分たちで行っていきます。最初は学校のルールも設けず、問題が起きたときに解決していく中で必要であればルールを作っていきます。これらを「うつほ会議」で決めながら進めていくことで、シティズンシップ教育を実践していきます。

▲ スライド11・「うつほ会議」の中で

▲ スライド11・「うつほ会議」の中で

シティズンシップ教育も行う

現在、さまざまな媒体でも紹介記事が掲載され、2023年度はクラウドファンディングで合計56社、653人の方々から、寄付が集まり、いよいよ実現するところにまできました。

▲ スライド12・クラウドファウンディングで

▲ スライド12・クラウドファウンディングで

約2,023万円を達成した

2024年春からは現地を中心にオープンスクールや説明会もやってきました。250世帯を超える県内外の方々にご参加いただいております。うつほの杜学園自体が山の中にありますので、想定する入学者は約半分がスクールバスで通える範囲の生徒、残りの半分は教育移住を想定しています。実際、説明会にも4割弱ぐらいは県外から来ていただいている状況で、第1回目の入試も終えたところですが入試の結果では6割ぐらいが県外から来られる状況となるようです。

▲ スライド13・オープンスクールや

▲ スライド13・オープンスクールや

説明会には250世帯を超える家族が参加

理想としては、私たちの学校をきっかけに熊野古道の既に世界とつながっているこの場所が、世界とつながる学びの聖地にしていこうという大きなビジョンを掲げています。この学校の周辺を学園村にしていこうということで、他にもさまざまな行政が所有している場所や民間で運営されているような場所もたくさんありますので例えば在籍している子どもたちだけでなく、サマースクールのキャンプや1カ月間、また1年間そういった短期間で入学できるような制度も整えてさまざまな新陳代謝、さまざまな子どもたちが出入りしながら、この場所で学んでいくといった学校を作っていこうと試行錯誤しているところです。

>> 後半へ続く