概要

超教育協会は5月10日、一般社団法人UNIVA理事の野口 晃菜氏を招いて、「なぜインクルーシブ教育が大切なのか~インクルーシブな学校・社会を作るために」と題したオンラインシンポジウムを開催した。

シンポジウムの前半では、野口氏がインクルーシブ教育の取り組みの現状や今後の方向性について講演し、後半では超教育協会の石戸 奈々子をファシリテーターに質疑応答を実施した。その前半の模様を紹介する。

>> 後半のレポートはこちら

>> シンポジウム動画も公開中!Youtube動画

「なぜインクルーシブ教育が大切なのか~インクルーシブな学校・社会をつくるために~」

■日時5月10日(水)12時~12時55分

■講演:野口 晃菜氏

一般社団法人UNIVA理事

■ファシリテーター:石戸 奈々子

超教育協会理事長

野口氏は、約40分の講演において、インクルーシブ教育の現状と課題、および今後の方向性について話した。主な講演内容は以下の通り。

インクルーシブ教育とは継続的に取り組む「プロセス」のこと

【野口氏】

インクルーシブ教育の現状と課題について説明します。学校には多様な子どもたちがいます。先生から見て教育的支援が必要な子どもが8.8%いるといわれています。これは10年間で1.3倍の増加です。特別支援教育の対象となっている子どもは5.9%で、20年間で2倍になっています。不登校状態にある子どももいますし、貧困状態にある子どももいます。そのほか性的マイノリティやヤングケアラー、宗教2世、家庭環境など多様な子どもがたくさんいる状況です。

インクルーシブ教育の現状を理解するうえで、ぜひご理解いただきたいのが、障害の「個人モデル」と「社会モデル」という考え方です。

▲ スライド1・障害の個人モデルと社会モデル

▲ スライド1・障害の個人モデルと社会モデル

障害の個人モデルという考え方は、色々な困難さの要因は個人が持つ機能的な障害にあるとするものです。困難さをなくすにはその障害を目立たなくしたり治療したりする必要があるという考え方です。例えば学校で、授業中に教室を飛び出してしまう子どもがいて、その子どもにADHDの診断がついた場合、その子どもが教室を飛び出してしまう要因はADHDだからという考え方になります。ADHDによる衝動性や不注意などの特徴を目立たなくしたり、治療したりする必要があります。これが、個人モデルの考え方です。

一方で障害の社会モデルという考え方は、社会が「さまざまな機能障害のある人たちで構成されている」という前提で作られていないことにあるとするものです。つまり、社会環境を障害がある人がいることを前提としたものに変える必要があるという考え方です。

教室から飛び出してしまうADHDの子どもの例に当てはめると、そもそも学校がADHDの子どもがいることを前提に作られていないというところに原因を見いだします。学校の建物もカリキュラムや時間割も、ADHDの子どもがいることを前提にしたものに変えていく必要があると考えます。

インクルージョンやインクルーシブ教育を考えるときには、この「社会モデル」の考え方が大切にされています。今の学校や社会はマジョリティーが中心となっています。障害のない人を中心に社会が作られています。ところが、世の中にはさまざまなマイノリティの人たちが存在し、例えば性的自認と性別が異なるトランスジェンダーの人たちもいます。それが前提となっていないのです。

マジョリティ中心の学校で学んだ人たちが社会に出て社会の構成員になるため、マジョリティ中心の社会が維持されています。インクルーシブではない学校で育った人は、そのままインクルーシブではない社会を維持してしまうのです。

▲ スライド2・マジョリティ中心の学校

▲ スライド2・マジョリティ中心の学校

インクルーシブ教育の定義をユネスコのガイドラインをもとに整理すると、多様な子どもたちがいることを前提に、多様な子どもたち、排除されやすい子どもたちが教育を受ける権利を学校で保障するため、教育システムそのものを改革していくプロセスと定義されています。

▲ スライド3・インクルーシブ教育の定義

▲ スライド3・インクルーシブ教育の定義

注目すべきは、多様な子どもたち、排除されやすい子どもの例に、障害だけでなく性的マイノリティ、外国にルーツがある、経済状況、ヤングケアラー、宗教2世、被差別部落出身など多様な子どもたちが含まれるということです。そういった子どもが、地域の学校でマジョリティの子どもと一緒に教育を受ける、その権利を保障するのがポイントです。また先生たちだけの努力でどうにかしようという話ではなくて、教育システム、構造そのものを改革していくことが大切です。

インクルーシブ教育とは、社会が変化していく中でよりインクルーシブな方向性に向かっていくプロセスです。予算がないとできない、制度が変わらないとできないというものではなく、一つひとつできることをやっていく、そのプロセスそのものが大切なのです

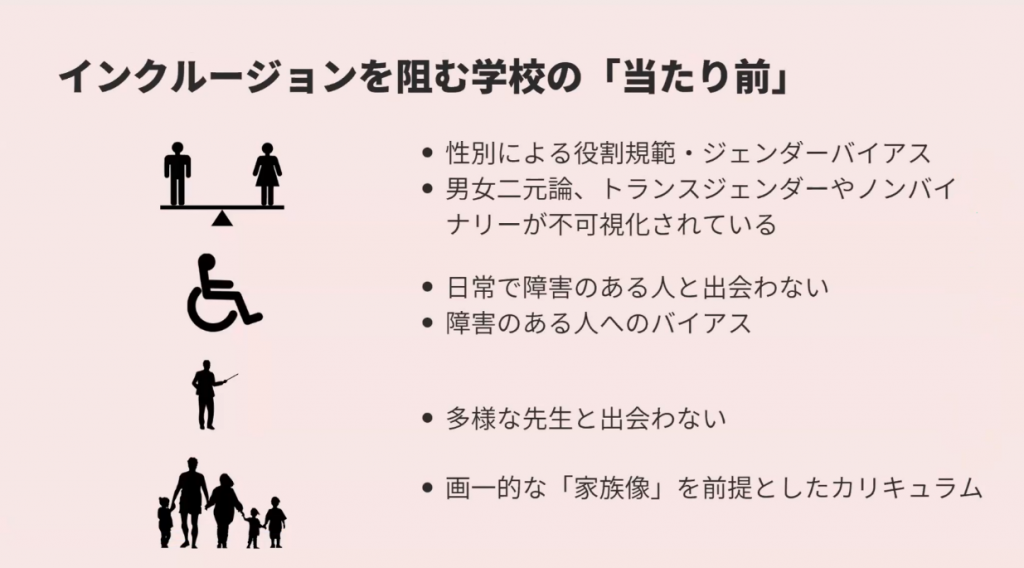

インクルーシブ教育を阻む学校の「当たり前」とは

インクルーシブ教育を阻む学校の「当たり前」にはさまざまなものがあります。性別による役割規範やジェンダーバイアスは、学校にまだ根深く残っており、男女二元論が前提でトランスジェンダーやノンバイナリーが不可視化されている状態もあります。

また、障害については、学校で日常的に障害のある人にはなかなか出会う機会がなく、行事の時だけ障害のある子と一緒になることが「当たり前」になってしまっている状況もあります。そのような子どもたちにとっては、日常には「障害のある人はいない」ことにされてしまっています。その結果、障害のある人へのバイアスが生まれてしまっています。

また、多様な先生とも出会いにくいです。学校の先生を思い浮かべてくださいと言った時に、障害のある先生を思い浮かべる人はいないと思います。障害のある先生の数は非常に少ないし、それ以外でも先生の多様性は少ない状況になっています。

また、画一的な家族像を前提としたカリキュラムが当たり前になっています。家族がいない子どもがいるにも関わらず、また家族から虐待を受けている可能性があるにも関わらず、家族に感謝をすることを強要するようなカリキュラムがあったり、そういったことが学校の中で当たり前になっている状況であるということです。

▲ スライド4・インクルージョン教育を阻む

▲ スライド4・インクルージョン教育を阻む

学校の「当たり前」

こういったことを見直していく、かつシステム自体を変えていくことがインクルーシブ教育では求められています。

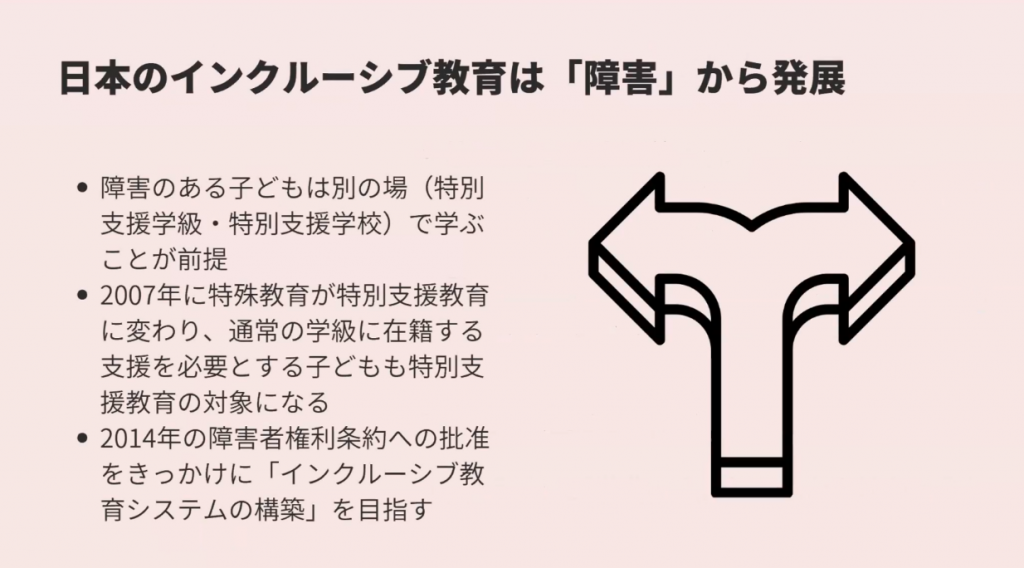

日本におけるインクルーシブ教育

日本におけるインクルーシブ教育の現状について説明します。日本のインクルーシブ教育は障害から発展してきました。

▲ スライド5・日本のインクルーシブ教育

▲ スライド5・日本のインクルーシブ教育

日本においては、障害のある子は別の場、特別支援学級や特別支援学校で学ぶことがこれまで前提となっていました。それが2007年に、特殊教育が特別支援教育に変わり、通常の学級にも支援を必要とする子どもたちがいることが明らかになって、通常の学級でも特別支援教育というように制度が変わりました。

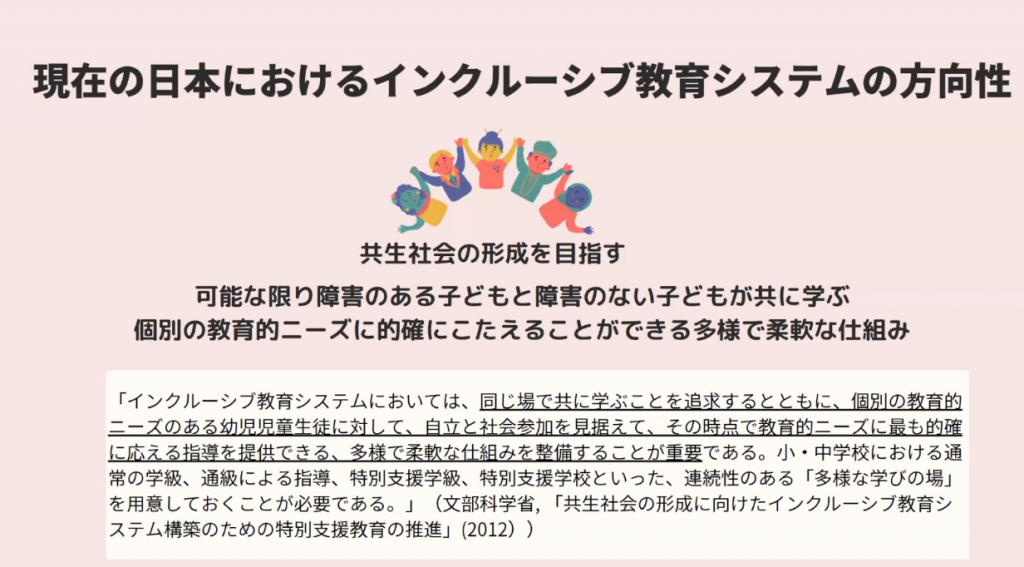

また、2014年に「障害者の権利に関する条約」という国際条約の批准があって、これをきっかけに日本もインクルーシブ教育の構築を目指していこうとなりました。現在の日本におけるインクルーシブ教育の構築については、文部科学省(以下、文科省)が2012年に出した報告から抜粋すると、共生社会の形成を目指す、障害のない人が中心の社会ではなくて障害ある人もいることを前提とした社会の形成を目指す、そのために可能な限り障害のある子どもと障害のない子がともに学ぶことを進める、個別のニーズに的確に応えることができる柔軟な仕組みを整備する、などの項目が重要としています。

▲ スライド6・2012年に文科省が出した

▲ スライド6・2012年に文科省が出した

報告書からの抜粋現

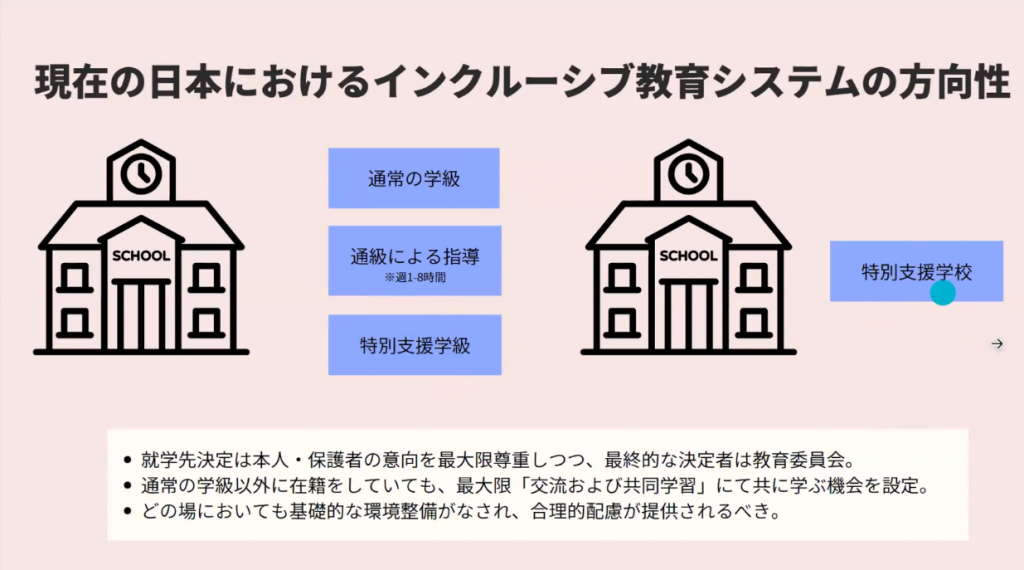

このうち、インクルーシブ教育において、子どもたちが学ぶ「場」についての考え方が、日本においては独特です。同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、一方で個別のニーズがある子どもに対してはニーズに最も的確に応える指導を提供できる多様で柔軟な仕組みを整備することが重要であるとされています。つまり、原則通常の学級に在籍ということではなくて、小中学校においては通常の学級には一部の時間だけ在籍して、代わりに特別支援学級という連続性のある学びの場を用意して、なるべく通常の学級で学べるようにするけれど、その子の教育的ニーズに応えられないと判断された場合には、別の場での学びも視野に入れてやっていこうということです。これが日本の方針として示されています。

これを受けて現在の仕組みでは、通常の学級か、週に8時間程度通常の学級とは別の場で学ぶ「通級」による指導があります。特別支援学級は、特別支援学級で学びながら通常の学級に行きます。あとは特別支援学校のほか、訪問教育の形で、重度の障害がある子どもには病院や自宅に先生が訪問する仕組みもあります。

▲ スライド7・通常の学級、

▲ スライド7・通常の学級、

通級による指導、

特別支援学級というシステムがある

どの場で学ぶかは、本人や保護者の意向を最大限に尊重しつつも、最終的な決定者は教育委員会となっています。一方、通常の学級以外に障害のある子どもが在籍している、つまり特別支援学級や特別支援学校に在籍していたとしても、「交流および共同学習」という時間があるので、通常の学級と交流して一緒に学ぶ時間を設定することとなっています。どの場においてもさまざまなニーズに応じた環境整備がされて、合理的配慮が示されるべきという方針が決められています。

日本のインクルーシブ教育の課題と目指すべき方向性

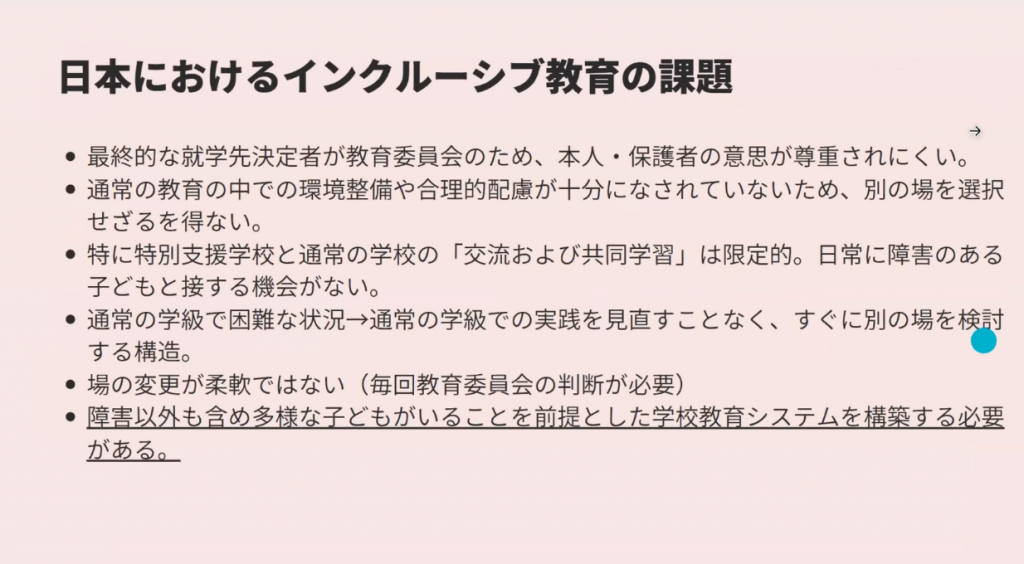

日本におけるインクルーシブ教育の課題としては、最終的な就学先の決定者が教育委員会のため、本人や保護者の意思を尊重と言ってはいますが、尊重されにくい状況にあるということが挙げられます。

また、本人や保護者の意思が尊重していたとしても、結局は通常の学級の中で環境整備や合理的配慮が十分にされていないため、別の場を選択せざるを得ないという状況もたくさんあります。特に特別支援学校と通常の学校は最大限交流とありますが、年に1回交流の時間があるなど限定的になってしまいます。日常的に障害のある子どもと接する機会はほぼありません。どうしても今の構造だと、通常の学級に資源があまりない状態です。支援員の予算もなかなかつきづらい状況の中では、通常学級では難しい子、マジョリティ中心の規範に乗れない子と判断がされたら、通常の学級でこういう工夫をしてみようという余裕があまりなく、見直すことなく特別支援学級に行くことなります。すぐに別の場を検討する構造になっているということです。柔軟な場の設定は方針上示されていますが、教育委員会が決定するのであまり柔軟ではありません。

また、本来インクルーシブ教育は障害以外も含めて多様な子どもがいることを前提とした学校教育システムを作っていかないといけないものです。障害がある子にフォーカスするだけではなく、そうでない子もいることを前提として通常学級をアップデートしていくのも課題のひとつだと思います。

▲ スライド8・日本の

▲ スライド8・日本の

インクルーシブ教育における

さまざまな課題

こうした状況の中、2022年8月に国連から「障害者権利条約」に関する審査があって、日本に対して勧告が出されました。すべての障害のある子どもがすべての教育段階において、合理的配慮と必要な個別的支援を受けられることを保障するために、質の高いインクルーシブ教育に関する具体的な目標を国として決めるべきと指摘しています。スケジュール、十分な予算を含めた国家行動計画を採用するべきとしています。

また、障害のあるすべての子どもたちの通常の学校へのアクセスを確保し、通常の学校が障害のある子どもたちの在籍を拒否することを許容しないための条項を作るべきと指摘されています。つまり、今は本人が地域の学校を望んだとしても、教育委員会が拒否できてしまう状況にあるので、それはやってはいけないことだと政策として導入すべきだと国連から勧告されたということです。

よく「インクルーシブ教育のメリットとデメリットは何か」と聞かれますが、そもそも障害のない子であれば何も考えずに地域の学校に行くことができるにも関わらず、障害を理由として別の学校に行きなさいと言われるのは、権利の侵がいであるという考え方がもとになっています。メリットデメリットの話ではなく、全員が地域の学校に通う権利を保障していく、そのためにインクルーシブ教育が必須なのだと考えていただけれたらと思います。インクルーシブ教育は選択の問題ではなく権利の問題であるということです。ここは押さえておいてもらいたいです。

日本におけるインクルーシブ教育では、教育委員会が基本的には障害の程度によって地域の学校なのか特別支援学校か通級かを決定します。通常の学級に行ったとしても、支援が不十分で困難とされれば、教育委員会が決定して通級や特別支援学級に入れます。こういった構造になっています。

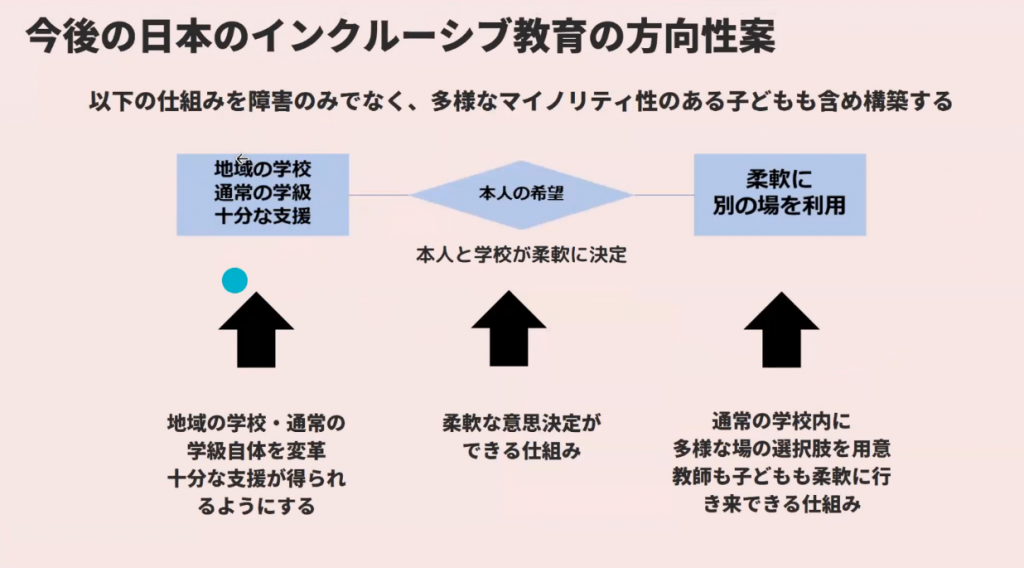

今後はインクルーシブ教育の方向性を踏まえたうえで、まず前提として地域の学校に行って、十分な支援がある状態にする、その上で本人の希望によって柔軟に別の場を選択できるようにする、こういった仕組みに変えていく必要があるのではないかと思っています。

そのためには、地域の学校や通常の学級自体を変革して、十分な支援が得られるようにしていく必要があります。あとは柔軟な意思決定ができる仕組みを作っていくことも必要です。通常の学校内に多様な場の選択肢を用意して、教師も子どもも柔軟に行き来できる仕組みが必要だと思っています。私は、障害だけではなくて、多様なマイノリティ性のある子も含めてこういった構造にしていったらよいと考えています。

不登校の子どもも増えていて、外国にルーツがある子どももたくさんいるという中、障害のある子どもだけが別の場を選択できるのではなくて、多様なマイノリティ性のある子どもが、通常の学級で十分な支援が受けられていることを前提とした上で、本人の希望によって柔軟に別の場を利用できるようにする、そういう仕組みができればよいと考えています。

▲ スライド9・日本のインクルーシブ教育の

▲ スライド9・日本のインクルーシブ教育の

方向性案

インクルーシブ教育における多層型支援システムの実践事例

実践を紹介します。一つは通常の学級を変革した事例です。ポイントは教師が一人で頑張るのではなく、協同できる持続可能な仕組みが必要ということです。埼玉県戸田市、神奈川県鎌倉市における多層型支援システムの導入や、東京都狛江市における通常の学級と通級による連続性のある指導などがよい事例です。こうした実践を踏まえた政策提言をしています。

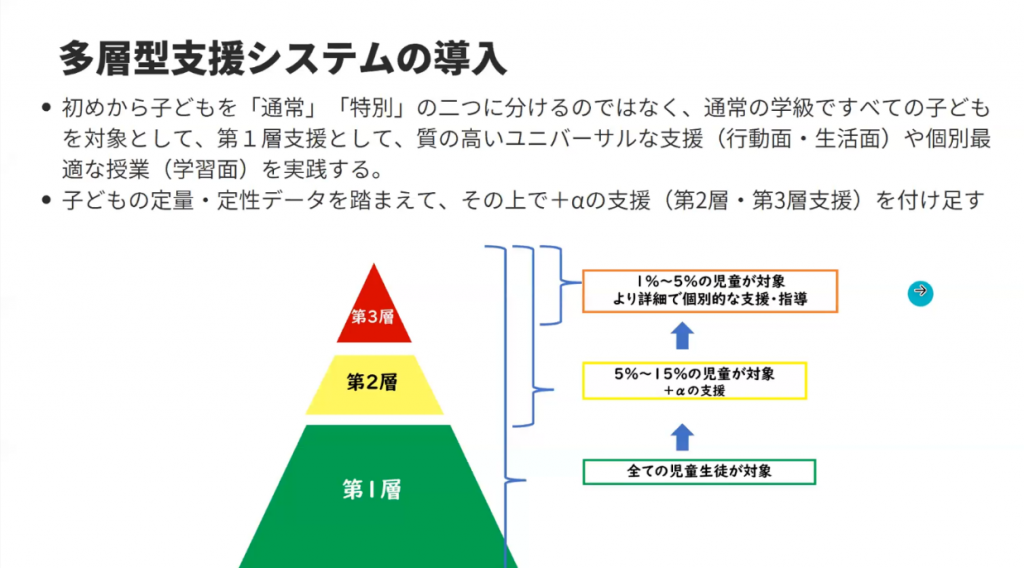

多層型支援システムを紹介したいと思います。欧米はじめ色々な国に導入されていますが、はじめから子どもを通常と特別に分けるのはなく、まずは通常の学級のなかですべての子どもを対象として、質の高いユニバーサルな支援や個別最適な授業を実践していきます。それでもやはり、支援が足りない子が出てきます。そういう子に対してプラスアルファの支援を徐々に付け足していくという考え方です。

▲ スライド10・支援の足りない

▲ スライド10・支援の足りない

子どもにプラスαの支援をする

多層型支援システム

始めからこの子は通常学級、この子は特別支援学級と分けるのではなく、前提として通常教育に多様な子どもがいるということです。全員に対する第1層支援の質が高ければ高いほど個別的な支援は必要なくなります。障害のある子には絶対に特別な支援が必要だという考え方になりがちですが、一方で通常学級の経営がすごく上手で、そもそも多様性が前提とされていて全員が違うペースで学び、違う課題をやっていてもよいというのが前提となっている教室では、個別支援は必要ない場合もあります。

また、子どもによっては国語の時間は個別支援が必要、算数については第1層支援だけで大丈夫などグラデーションがあります。常に特別支援学級なのか、常に通常学級なのか2択になってしまうので、そうではなくてグラデーションに合わせて必要なだけ必要に応じて支援を付け足していくという考え方も大切です。こういった多層型支援システムが今導入されています。

この仕組みを導入した戸田市では、子どもたちと先生とみんなでこの学校はどういう学校にしたいかと合意形成しました。例えば自分で考えて行動できるとよいねとか、それを授業中でやるとしたら具体的にどんな行動がよいのかということを合意形成していきます。それをやるためにはどういう工夫ができるかということで、例えば廊下を走るのではなく歩こうというのは当たり前かもしれませんが、それを先生が決めるのではなく、みんなで「じゃあ廊下をみんなが歩きたくなるためにはどうしたらよいだろう」と考えます。「歩きなさい」と先生が怒鳴るのではなく、戸田市の学校では、スピードを減らしていくために3Dに浮き上がって見えるものを廊下に貼りました。このような取り組みを子どもたち主体でやっています。ポイントは、できていないところではなく、できているところに着目していくことです。子どもたちが自分たちで考えて工夫したことに対して、「廊下をきちんと歩けてるね」というできているところに着目していきます。

定量的な成果をいうと、子どもアンケートの結果、「授業がわかる・できる」の項目が向上しました。また教師アンケートの結果、子どもを罰によって管理しなければならない教師特有の信念が低下し、自己効力感が向上しました。さらに、生徒指導を受ける子どもの数が低下しました。先生方へのヒアリングでは、問題行動のあった子どもの問題行動が減ったという声が聞かれました。1層支援を充実させるだけで、個別指導が減ります。子どもも、お互いのよいところに着目し合う関係性になっていきます。特別支援学級の子が通常の学級に交流できる時間が増えた、主体性が増えたといった結果もあります。

学習面について、多層型支援システムを導入していても、個別最適な授業をした結果、子どもたちがどのように変わったか振り返る機会があまりありません。そういったことを振り返る機会として、1層支援として子どもが個々のペースで学ぶことができる授業スタイルを導入して、その結果を踏まえて学年担任と学年ミーティングを行い、子どもの定量的なデータ、テスト結果などと教師の所感など定性的なデータを踏まえ、果たしてこの学級に対して1層支援が適切だったか振り返るような会議を設けて、改善点を洗い出すということをやりました。そもそも第1層支援が質の高いものになっていたか、改善点があるとしたらどこかを一緒に考えていきます。それを踏まえた上で、やっぱりこの子には個別支援が必要だという子もいるので、それはデータを見ながら判断します。その子に対してすぐ別の場を検討するのではなく、実現可能な範囲で先生が通常の学級でできることは何かと検討して計画に落とし込むことも昨年度やってきました。この会議は1学年1時間、学期末にやりました。先生たちは振り返る機会がなかったり、どの子どもに個別支援をしたらよいのか基本的には先生が一人で考えることになっているため、そこについて、学年みんなで考えることができたことについて、ポジティブなフィードバックをもらっています。

柔軟に別の場を利用ということで、通常の学級と通級の連続性のある指導、支援があります。文科省のモデル事業として、知的障害のある子どもを対象にした通級による指導の実践をやりました。通級というのは通常の学級から別の教室に行って先生が教えるというスタイルですが、このモデル事業では通級の先生が通常の学級に入り込んで支援をすることをやっています。そうすることによって、通常の学級でどういった支援ができるのか通級の先生と話し合えたり、通級ではこういう支援がよい、通常学級ではこういう支援をしようなど役割分担ができるようになります。

実践から明らかになったことは、多層型支援の導入は有効だったということです。既存の通常の学級における授業スタイルや学級経営スタイルを変えていくためには、担任教師が一人で考えるのではなく、組織として通常の授業を振り返って改善していくやり方が有効です。導入によって、子どもをはじめから通常と特別に分けるのではなく、教師の指導や支援によって子どもがどう反応するか踏まえて、通常の学級でできる支援の幅が広がり、その上で別の場を検討することができるようになりました。

実践を踏まえて見えてきた課題とは

今後ぜひやりたいことは、インクルーシブ教育を教師と子どもが知る機会を作ることです。よく聞かれる質問として、障害のある当事者の周りにいる子にどういう説明をしたらよいかなどありますが、それは重要なポイントで、ただ「共にいる」「共に学ぶ」のみでなく、社会がいかにマジョリティ中心に作られているか、社会モデルの考え方を教職員と子どもたちが知って、多様な人、特に少数派の意見を取り入れることがいかに社会をよりよくしていくうえで大切かというのを知っていく必要があります。マジョリティ中心の社会を維持するのではなくて、マイノリティがいることを前提とした社会にアップデートしていくためにも、そういったことを学校で学んでいく必要があると思います。

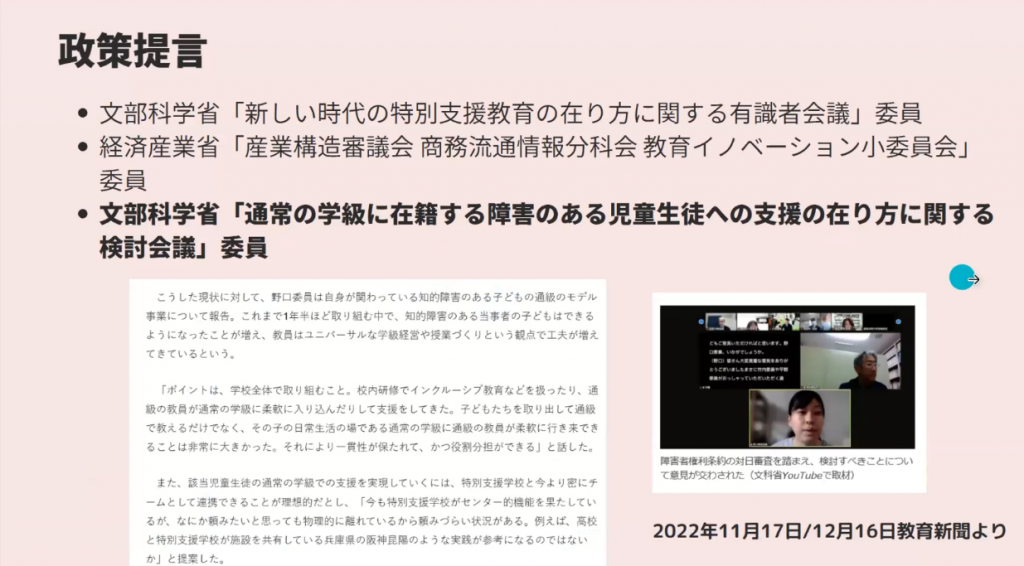

こういったことを踏まえて、私が文科省で委員をやっていた「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒の支援のあり方に関する検討会議」の報告が出されているので、興味がある方は報告書を見ていただいきたいと思います。

▲ スライド11・「通常の学級に在籍する

▲ スライド11・「通常の学級に在籍する

障害のある児童生徒の支援のあり方

に関する検討会議」を踏まえた政策提言

この報告書の中では、今後、特別支援教育の知見を通常の学校に生かしていく必要があること、通常の学校をインクルーシブにアップデートしていく必要があることなどが示されています。さらに、特別支援学校と小中高を一体として運営していく、そのためのモデルを作っていくということが報告では提案されています。

具体的には、通常の学校における多層型支援システムの継続導入と効果検証、教育委員会レベルで原則通常の学級に在籍しながら柔軟に別の場を活用できる仕組みをモデル的に構築して効果を検証すること、インクルーシブ教育について子どもと教師が学ぶためのプログラムを開発してその効果を検証すること、これらに取り組みます。ご一緒したいという方はぜひお声がけください。

>> 後半へ続く